ロシア人男性はいつからイヤリングを付けていたか?

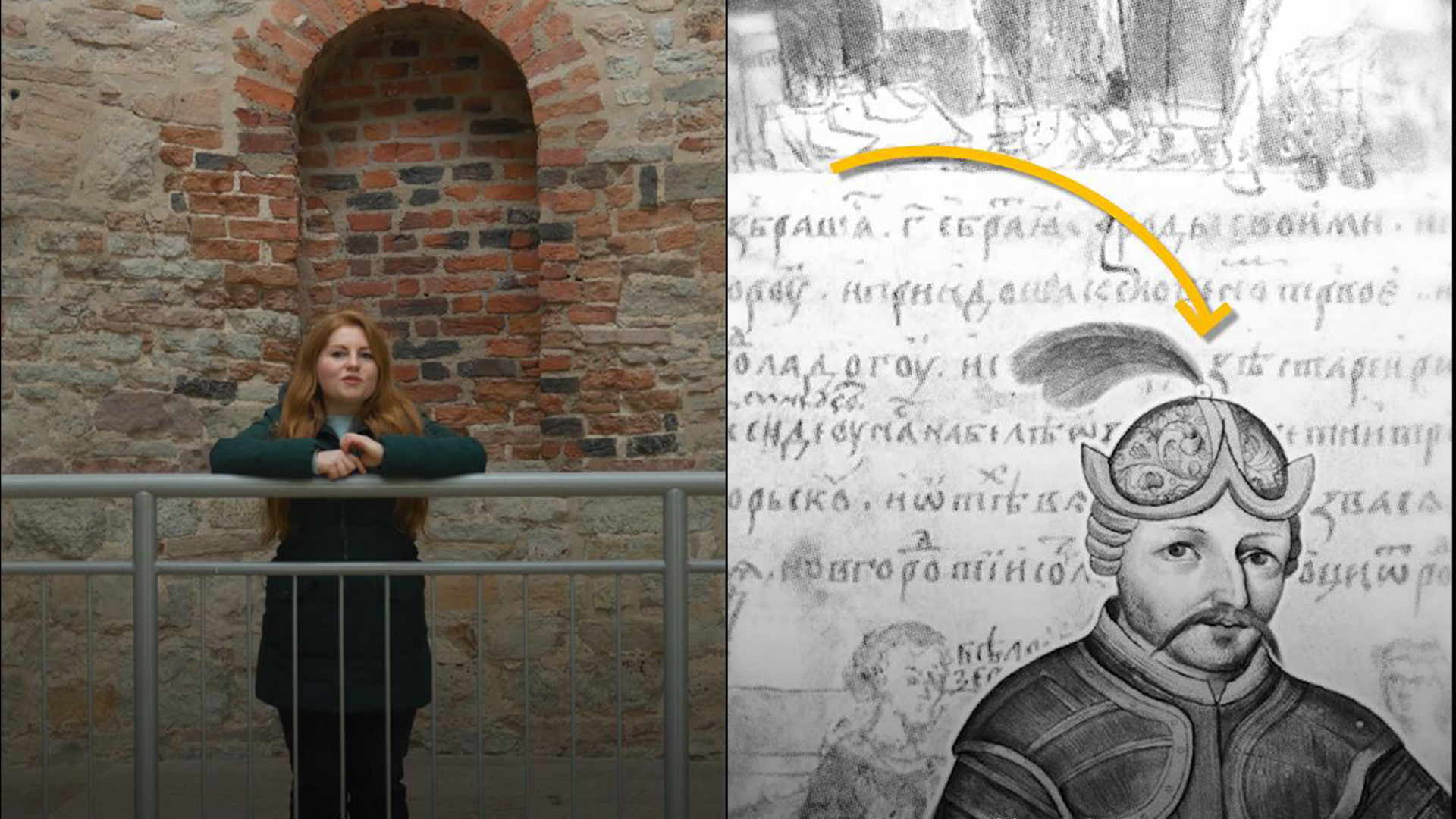

「スヴャトスラフが姿を現した。彼は、スキタイの船で渡河してきた。座って艪(ろ)をつかみ、他の者たち同様に漕いでいた。頭は完全に剃っていたが、片側には髪の房が垂れ下がっていた。高貴な家柄のしるしである。彼は、粗野で陰鬱な表情をしていた。片方の耳に金の耳飾りを付けていた。それは、2つの真珠で縁取られた紅玉で飾られていた」

キエフ大公のスヴャトスラフ・イーゴレヴィチ

キエフ大公のスヴャトスラフ・イーゴレヴィチ

ビザンツ(東ローマ帝国)の歴史家レオ・ディアコンは、キエフ大公のスヴャトスラフ・イーゴレヴィチをこのように描いた。スヴャトスラフはこのとき、ビザンツ皇帝、ヨハネス1世ツィミスケスとの会見に臨むところだった。

魔法の剣「クラデニェツ」を手に、耳輪を耳に

ロシアの戦士たちは、古くから耳飾り(あるいは耳輪)をしてきた。ロシアだけでなく、さまざまな民族の文化において、これは、呪術的な護身だった。

また、戦士の耳飾りは、邪悪な霊に対するお守りだっただけでなく、その人の地位を示すしるしであることも多かった。宝飾が高価で加工が複雑であればあるほど、そして、耳飾りのビーズや宝石が多ければ多いほど、その所有者はより高貴な身分であることになる。

歴史家レオ・ディアコンは、スヴャトスラフの身なりをこう描いている。「彼は白い衣服をまとっていたが、他の者と違っていたのはその清潔さだけだった」。これは、金の耳飾りこそが、キエフ大公国の君主の最も高価なアクセサリーだったことを意味する。

貴族の墓の発掘で証明されているが、男性が耳飾りを付けることは、アラン人、ヴォルガ・ブルガール人間に普及していた。また、スキタイ人の部族は、男女ともに、キノコ形の耳飾りを付けていたことが知られている。部族のしるしとしてらしい。

『灰色の狼に乗ったイワン王子』、ヴィクトル・ヴァスネツォフ画、1889年

『灰色の狼に乗ったイワン王子』、ヴィクトル・ヴァスネツォフ画、1889年

さらに、耳飾りは、ジョチ・ウルス(キプチャク・ハン国)でも用いられ、そこからロシアにも広がった。当初、環が一つの耳輪を付けるケースが多かった。その後、14世紀から、一つまたは複数のビーズをちりばめ、下に棒または疑問符「?」の形がぶら下がった耳飾りが普及する。

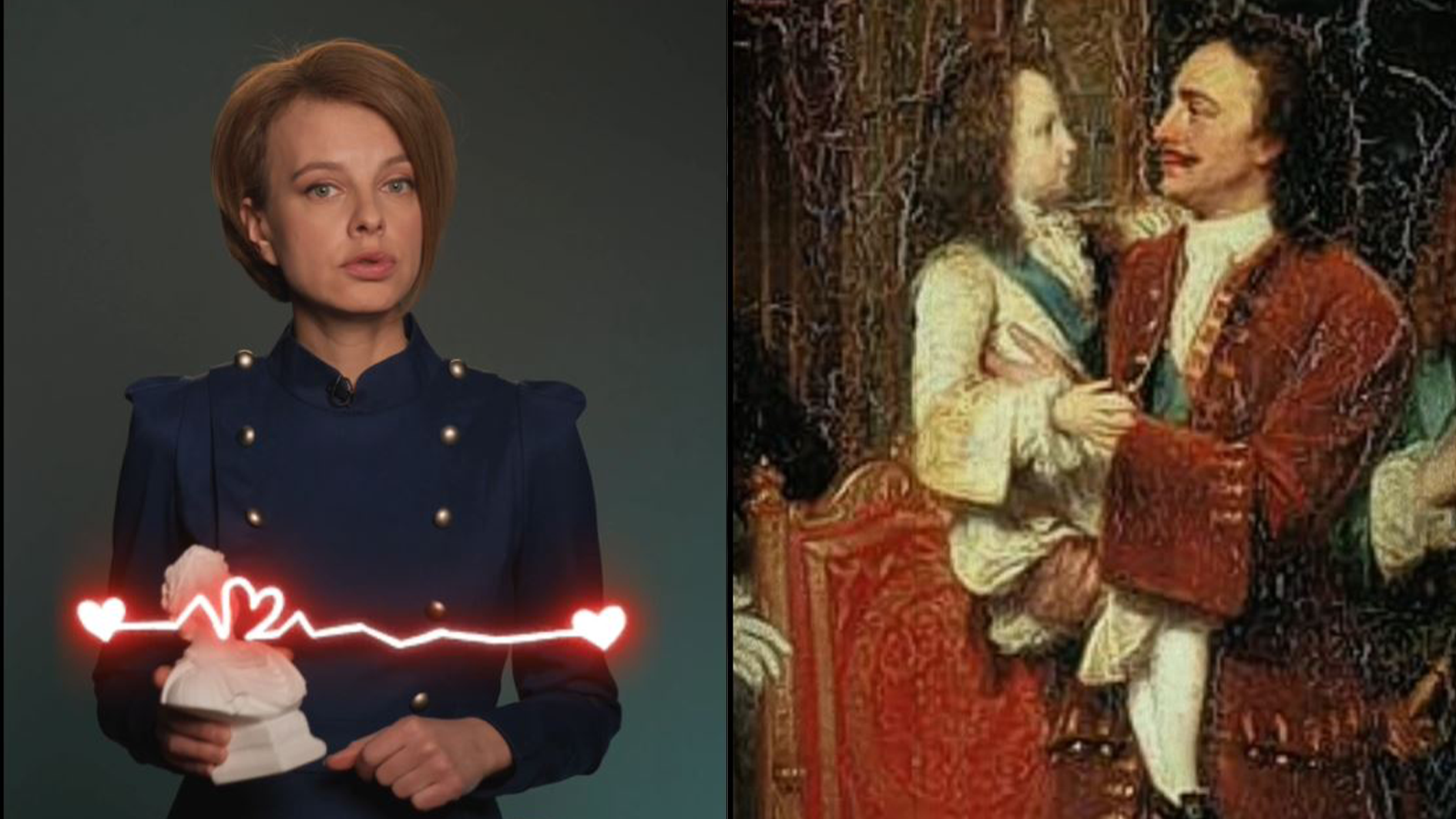

1358年、モスクワ大公、イワン2世は遺言書で、二人の息子にそれぞれ真珠の付いた金の耳飾りを遺した。

16世紀以降、「ダブル」と「トリプル」の耳飾りが現れた。それぞれ2つと3つの環がある。ウグリチのドミトリー(イワン雷帝の末子)は、その手持ちの財宝のなかに「ヤホン」と「ラル」が付いた、「大」と「三重」の耳飾りがあったと記録されている。それは、ノヴゴロドや東方で作られた金銀の小玉で飾られていた。

ダブルの耳飾り、17世紀

ダブルの耳飾り、17世紀

「ヤホント」は、サファイアまたはアメジストであり、「ラル」は大抵の場合、スピネルかルビーだ。耳飾りは、金、銀、銅合金でできていて、金メッキで覆われ、常に真珠で飾られていた。

もちろん、ロシアでは貴族だけが耳飾りをつけていたわけではない。三日月形のシンプルな銅の耳飾りは、庶民の男性もしていた。17世紀には、農民の所有物の中で「壊れた」耳飾りが言及されている。破損した宝飾品でさえ、農家では珍重されていたことが確認されている。

では、ロシアの女性はどうだったか?考古学者ナタリア・ジーリナは次のように書いている。「スラヴ・ロシアでは、着飾るときに、「ヴィソチノエ・コリツォ」(「こめかみの環」の意味)を付けた。これは、花輪をかたどった金属の飾りだ。8世紀には、ビザンツ式の小さなイヤリングが広まった」

しかし、14~15世紀のロシアの貴婦人は、高価なイヤリングはつけなかった。フォーマルな場合の主な装飾は「リャスナ」だ。頭につける金属製の冠である。

リャスナ、12世紀

リャスナ、12世紀

16世紀に、ルザ公国のイワン・ボリソヴィチ公が、母親から「ヤホントの耳飾り二つ、それから三つ目はラル」を受け継ぎ、持参金のなかった妹に譲ったが、これは重要だ。つまり、当時、耳飾りは、男性も女性も付けたということである。

イヤリング、17世紀。ガラスは19世紀

イヤリング、17世紀。ガラスは19世紀

女性の高価なイヤリングは、16~17世紀に再び人気を博すようになる。これは、すでにヨーロッパ文化の影響を受けていた。たとえば、イワン4世(雷帝)の最初の妻、アナスタシアの持ち物に「薔薇色の意匠の耳飾り」がある。

「好きな人のためなら…」

ロシアの拡大にともない、「自由民」、コサックの数はどんどん増えていった。彼らは農民であり、商人であり、国境を守るコサック軍の将兵でもあった。彼らの間で、イヤリングは、その立場を示す、一種の階級章のようなものとして機能していた。

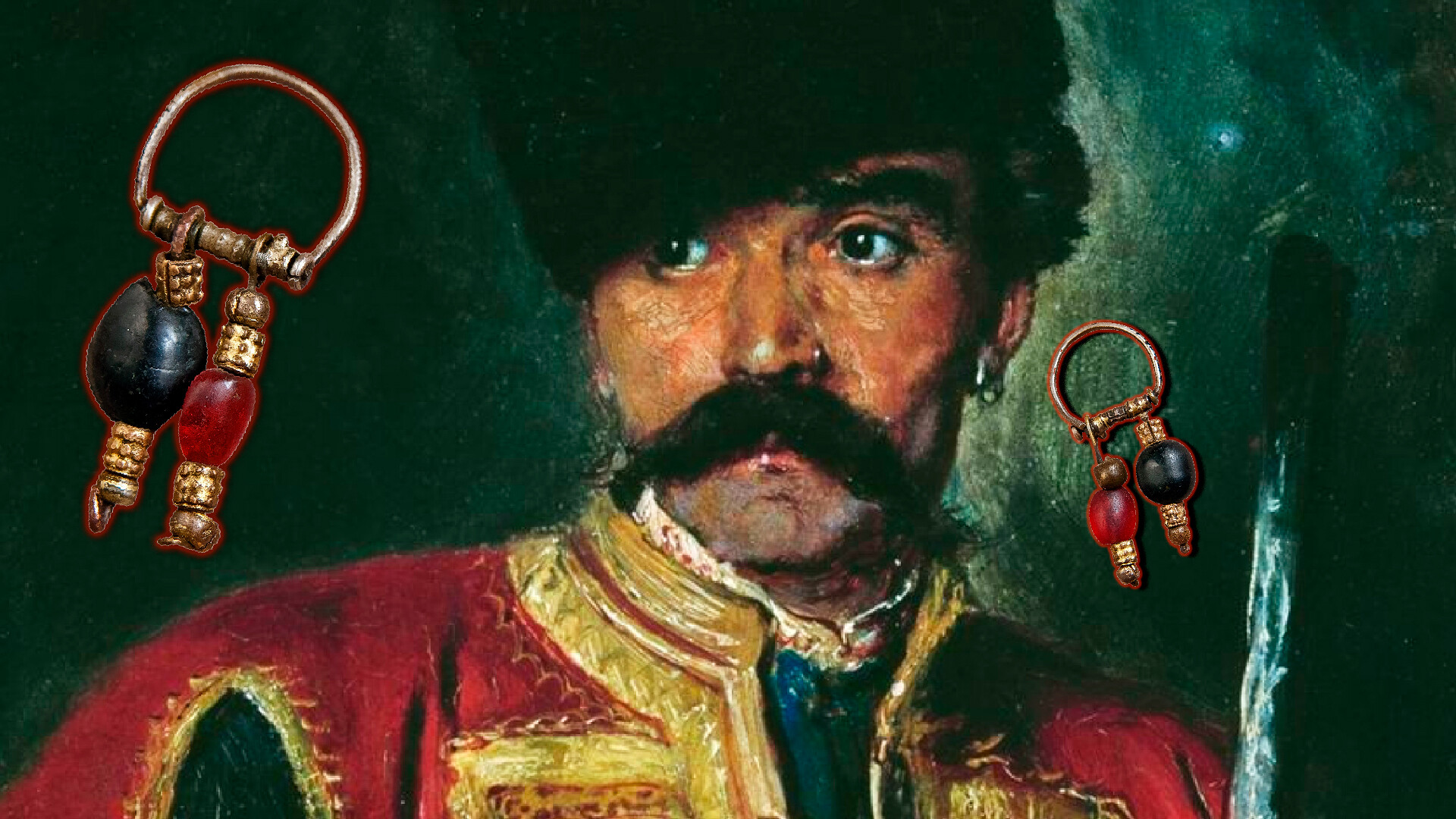

コサックのアタマンであったスチェパン・ラージン

コサックのアタマンであったスチェパン・ラージン

左耳にイヤリングを付けたのは、その家族の唯一の息子であるコサックだ(息子は一人だが、姉妹はいるかもしれない)。両耳に付けるのは、その家族には息子一人しか子供がいない場合。そして、右耳のイヤリングは、その一族の最後の男子だ。そういうコサックは、周囲は危険な任務に連れて行かないようにしていた。

ロシアの名門貴族の男性においては、イヤリングは、17~18世紀に一時的に流行遅れとなった。当時は、主にコサックや、ヨーロッパの船乗り、兵士、職人などが用いていた。彼らの数は、この頃、モスクワ大公国で急増していた。

ザポロージエのコサック、1884年、コンスタンチン・マコフスキー画

ザポロージエのコサック、1884年、コンスタンチン・マコフスキー画

ちなみに、ドイツ出身の職人にとって、金のイヤリングはいざという場合の「虎の子」であり、こうして耳に付けていれば失くしにくく、質に入れたり売ったり、やけ酒を飲んだりできた。

男性の肖像画 、フランス・プルビュス画

男性の肖像画 、フランス・プルビュス画

19世紀初めになると、男性のイヤリングがまた流行り出した――最初は軍隊においてだ。作家ミハイル・プイリャーエフの回想によれば、この流行は、「カフカスのグルジア人とアルメニア人から」入ってきたという。当時、カフカス戦争が起きており、多くのロシア人将校がこの戦いをくぐらなければならなかった。

「イヤリングは、とくに騎兵連隊の軍人の間で流行った。かつての『飲兵衛』の荒っぽい軽騎兵が今や『女の格好』をして、将校ばかりか兵士もイヤリングをつけるようになったとは信じがたい」 。プイリャーエフはこう驚いている。

ちなみに、「女の格好」と呼ばれたのは、軍人たちが、最愛の女性の宝飾品を――お守りおよび「感傷的な」贈り物として――身に着けていたためだ。

「『好きな人のためなら、イヤリングもはずして贈る』 “для милого дружка и сережка из ушка” という慣用句が、当時の兵士によって生み出されたのは確かだ」。 プイリャーエフは指摘する。

ソ連におけるイヤリング

20世紀初めには、イヤリングをするのはコサックかロマ(ジプシー)だけになっていた。

「彼は、骨が干からび、足が不自由だったが(若い頃、皇帝来臨の競馬で左足を骨折した)。左耳に銀の三日月の耳飾りを付け、老齢にいたるまで、顎ひげと髪は黒々としており、怒りで我を忘れることもあった…」。ミハイル・ショーロホフは『静かなドン』で、ドン・コサックのパンテレイ・プロコフィエヴィチをこう描いている。

ソ連時代になると、とくに1930年代の生活条件の厳しさのせいで、女性っぽく見える、男性の装いはすべて、厳しく排除され始めた。ソ連の官吏と労働者は、指輪を買う余裕がなかったし、そもそもこんなアクセサリーは、「ブルジョア的」で「退廃的な」気まぐれとみなされた。ソ連期の最初の数十年で、結婚指輪さえ時代遅れになった。

社会主義を体得した労働者。筋骨隆々の、強靭な肉体をもつ男性。そして生活の束縛を脱した働く女性。こういうソビエト市民のイメージには、装飾はどうもそぐわなかった。

その後、女性のジュエリーは徐々に戻ってきて、手の込んだものになっていくが、男性のそれは依然として、「甘い生活」のしるしであり続けた。コメディ映画の傑作『ダイアモンド・アーム』では、マフィアの親分の指には、宝石の付いたのやついてないのや、いろんな指輪がはまっている。これは、ならず者のしるしだ。

もちろん、流行に敏感な人、闇屋、「スチリャーガ」(流行を盲目的に追い求める人)などは、男性でも指輪をはめることがあった。しかし、イヤリングとなると、ソ連の男性には、余計なものであり続け、ヒッピーでさえあえて付けようとはしなかった。

歌手ヴィクトル・ツォイ、1984年

歌手ヴィクトル・ツォイ、1984年

それというのも、一般に同性愛嫌悪の風潮があり、それがまた国によって植え付けられていたので、イヤリングを用いることはそのしるしとなったためだ。だから、路上のフーリガンが真っ先に襲う犠牲者になりかねなかった。

1980年代になってようやく、イヤリング(古い用語では「オディネーツ」〈耳輪〉)をパンクやロックミュージシャンがつけるようになったが、左耳だけだった。最近まで、男性の右耳のイヤリングは、「別の性的傾向」を示すものだったが、2010年代以降、世界のファッションのグローバル化にともない、この違いはほとんどなくなった。

バイカー、1996年

バイカー、1996年

現在、ロシアだけでなく世界中の男性は、単なるイヤリングだけでなく、耳たぶに「トンネル」を開けて、いささか恐ろし気に見えることがよくある。こういう風俗は、おそらく、古代の戦士やコサックには気に入っただろう。