芸術が詰まったソ連のマッチ箱

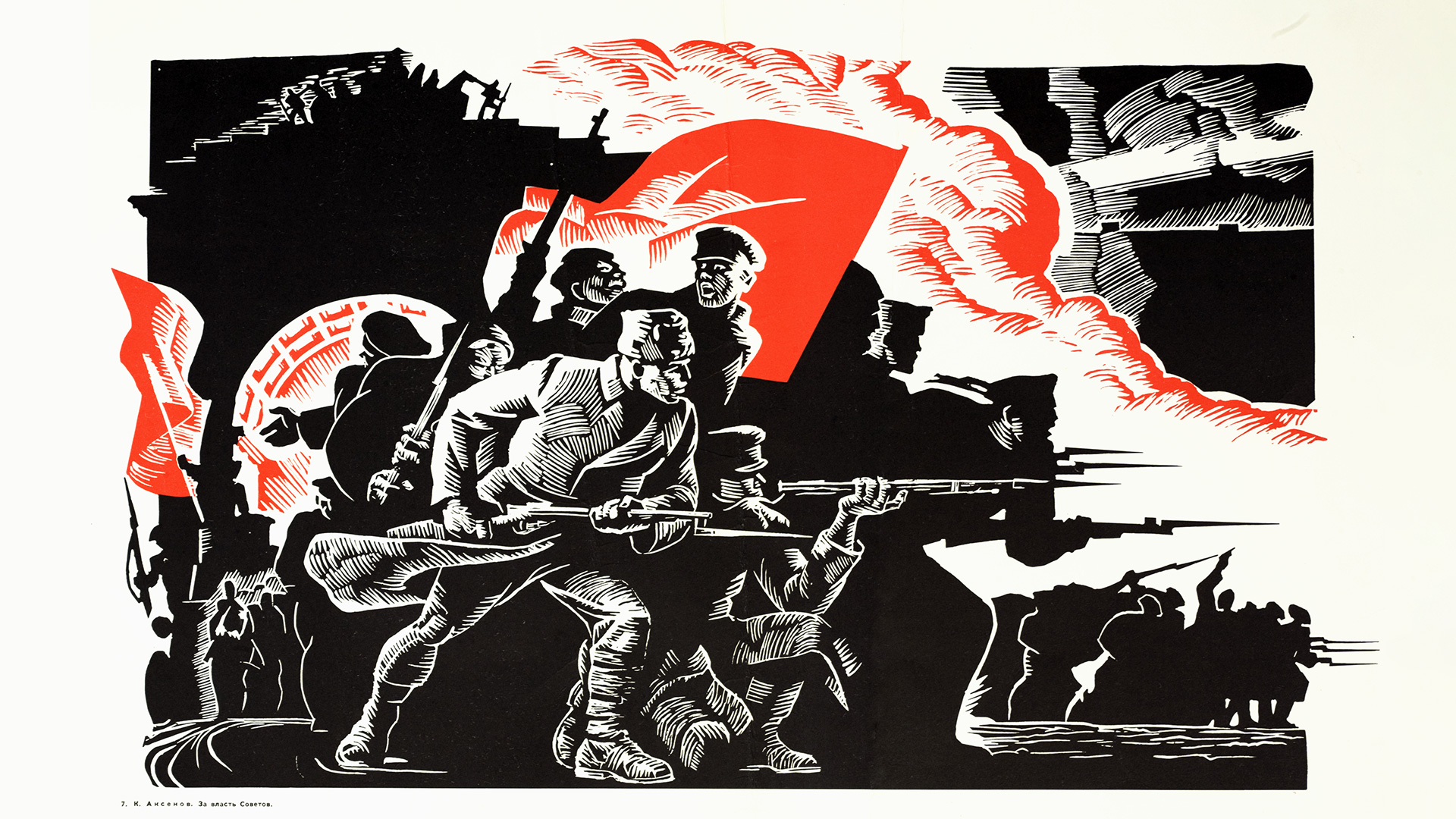

ボリシェヴィキ革命50周年記念のマッチ箱

ボリシェヴィキ革命50周年記念のマッチ箱

ロシアでマッチ箱の装飾が始まったのは19世紀末。1920年代にはマッチ産業総局の法案が可決された。法律には、「マッチ箱には芸術的かつ政治的に正しいラベルが必要」と記載されている。

全連邦レーニン共産主義青年同盟のテーマにしたマッチ箱

全連邦レーニン共産主義青年同盟のテーマにしたマッチ箱

1947年、土産のマッチ箱がソ連の国民に紹介された。ソ連がモチーフのラベルのついたマッチ箱の量産の波は、第6回世界青年学生祭典が開催された、1957年に始まったと、マッチ箱博物館のボグダン・スピチコフ館長は話す。スピチコフという姓は本名ではない。スピチコフとはロシア語でマッチを意味する「スピチカ」という単語からきている。

ソ連映画誕生60周年記念のマッチ箱

ソ連映画誕生60周年記念のマッチ箱

モチーフは、赤い10月やボリシェヴィキ革命ばかりではない。狩猟、文学、アイスホッケー、サッカー、音楽、映画のマッチ箱があった。また、ロシアのことわざのイラストや、ソ連の親族制度のイラストもあった。

ソ連オートバイをテーマにしたマッチ箱

ソ連オートバイをテーマにしたマッチ箱

軍事的なラベルを見つけるのは難しかった。「軍用機材に関するすべての情報はほぼ機密扱いだった」とスピチコフ館長。農機、自動車、特にオートバイの絵は豊富であった。

アイスホッケーはソ連では人気のスポーツだった

アイスホッケーはソ連では人気のスポーツだった

スピチコフ館長によれば、少年たちはマッチ箱の熱心な収集家だったという。両親に買うようねだり、近所の人や友だちには交換を頼んだ。1970年のソ連のマッチ収集家の論文によれば、ほしいラベルを求めてゴミ収集箱をあさった子もいたという。

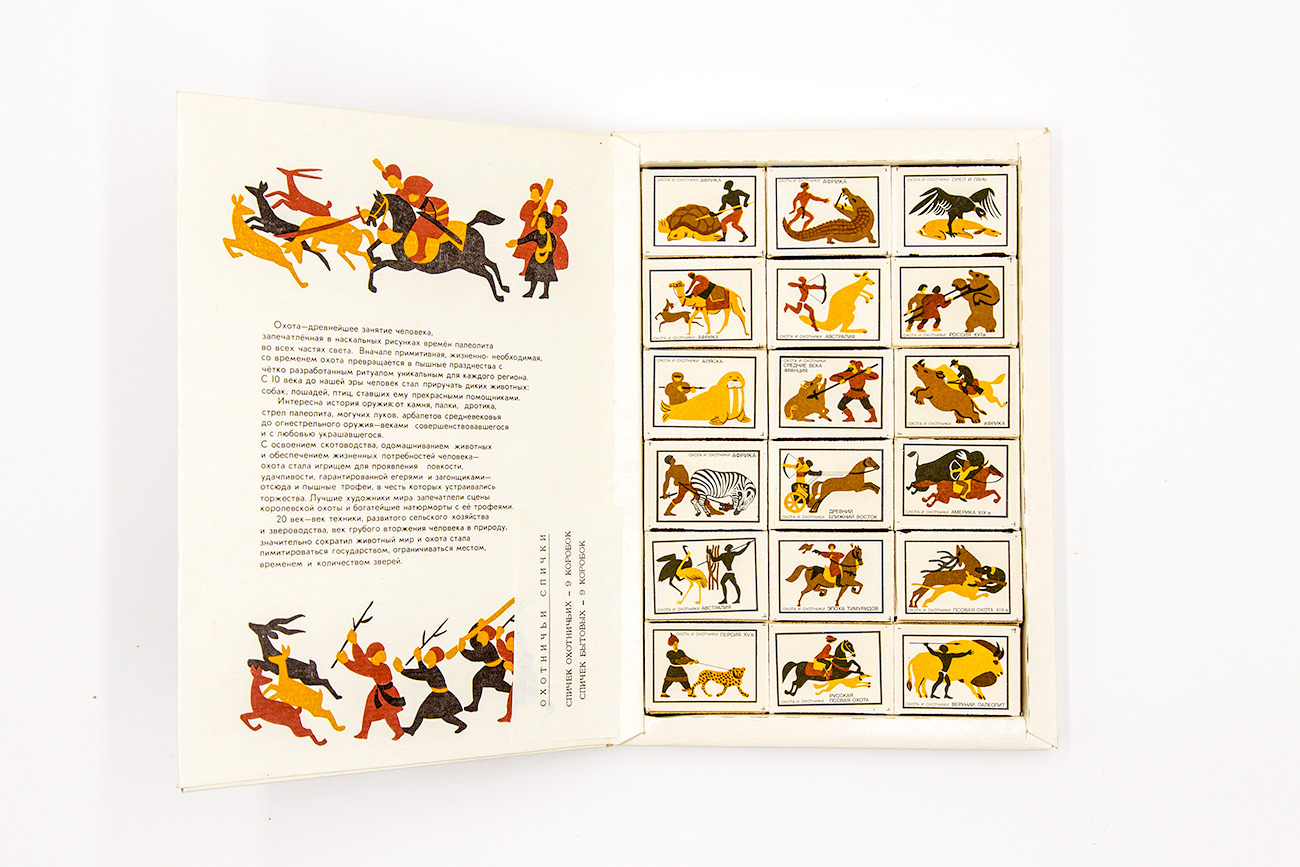

狩猟をテーマにしたマッチ箱

狩猟をテーマにしたマッチ箱

この論文には、子どもがマッチ箱を集めて火事を出すのではないかと、とても心配する母親たちの声が紹介されている。「火災の原因の多くは子どものマッチ遊び」と。だが、火災は親の家電製品の誤った取り扱いによって引き起こされていると、否定されている。また、マッチ箱集めにより、子どもは通りでブラブラしなくなるという。

第6回世界青年学生祭典に際し、バレエをテーマに生産されたマッチ箱

第6回世界青年学生祭典に際し、バレエをテーマに生産されたマッチ箱

マッチ箱には複数の種類がある。サイズ、型、また材料が異なる。1970年代以前は、多くの工場でボール紙よりも頑丈なベニヤ板を使用していた。また、イラストの入ったさらに大きな箱に詰められていた。

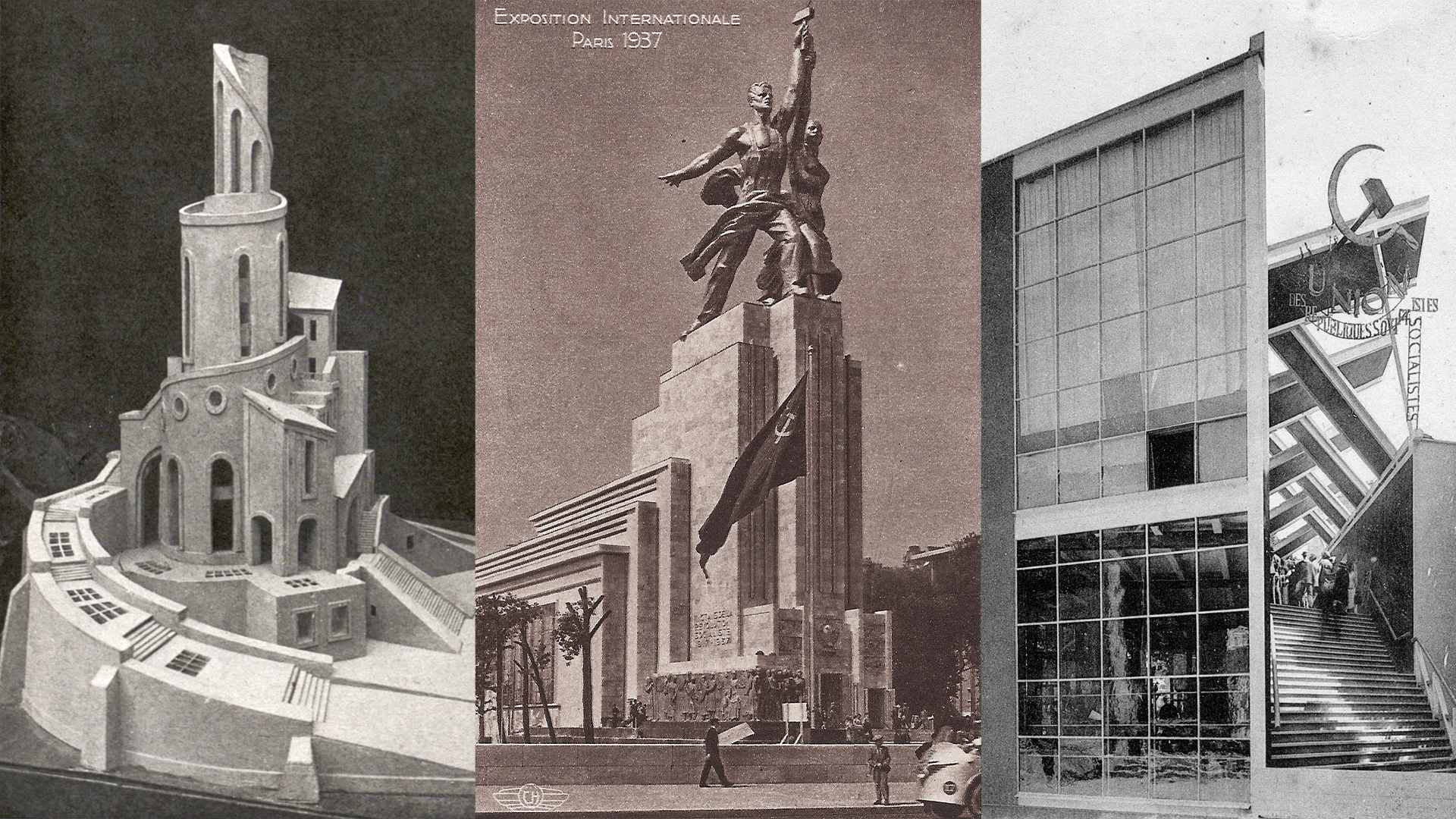

ソ連の名所が描かれた輸出向けマッチ箱

ソ連の名所が描かれた輸出向けマッチ箱

シリーズもののマッチ箱もあった。1つのシリーズに6~28の異なるラベルがあり、同梱の9箱に同じラベルが、残りの1箱に違うラベルがついて販売されていることが多かったという。

ロシアのペンザ市をテーマにしたマッチ箱

ロシアのペンザ市をテーマにしたマッチ箱

輸出用マッチもあったため、ラベルの芸術家・デザイナーはロシア文化の側面を描いていた。だがこのような仕事の功績が認められることはほとんどなかった。

宇宙飛行士ユーリイ・ガガーリンの記念マッチ

宇宙飛行士ユーリイ・ガガーリンの記念マッチ

外国向けには、土産用マッチ箱よりも、シリーズもののマッチ箱の方が人気があった。

ユーリイ・ガガーリンと宇宙開発はよくマッチ箱に描かれていた

ユーリイ・ガガーリンと宇宙開発はよくマッチ箱に描かれていた

ソ連らしいモチーフは人気の土産になった。宇宙探査、ロシアのシンボル(クレムリンやバレエなど)、ボリシェヴィキ革命、1980年モスクワ夏季五輪は、芸術家の主要なインスピレーションだった。マッチ箱は時に、グラフィック小説のように見えた。

「ロシアの森」土産のマッチ箱

「ロシアの森」土産のマッチ箱

「エリート」マッチ箱というものもあった。これらは一般販売されていなかった。その一つ、ロシアの森は、ベリョースカのような外貨専門店でしか見ることができなかった。閣僚、政府関係者、共産党の指導者などのソ連エリートの間でしか出回らないマッチ箱もあった。

狩猟をテーマにしたマッチ箱

狩猟をテーマにしたマッチ箱

当時、24のマッチ製造工場があった。だがバラバノフスカヤなどの一部の製造工場しか、ラベルのデザインと印刷を行っていなかったという。このような工場には画家のいる特別な部門があった。残念ながら、ソ連崩壊後の1990年代にほぼすべての工場がなくなった。

1980年モスクワオリンピックのマスコット「ミーシャ」が描かれているマッチ箱

1980年モスクワオリンピックのマスコット「ミーシャ」が描かれているマッチ箱

何千枚ものラベルをデザインした芸術家は、仕事の功績を認められなかったが、そのアイデンティティを明らかにすることは可能である。それはスピチコフ館長の目標の一つ。自身のようなマッチ収集家の作成した資料やカタログを探している。

ソ連の諸民族をテーマとしたマッチ箱

ソ連の諸民族をテーマとしたマッチ箱

マッチ収集自体が新しい種類の収集であるため、土産用マッチ箱の価格は通常、あまり高くない。マッチ箱は高ければ1万ルーブル(約1万8000円)ほどになると、スピチコフ館長。古いほど価値が上がる。19世紀末から20世紀初頭のマッチ箱は特に価値があるという。

新年をテーマにしたマッチ箱

新年をテーマにしたマッチ箱

マッチ箱をオンラインで入手するのは簡単だという。ロシアにはマッチ収集家のコミュニティがあり、スピチコフ館長は「役員」の一人。希少なマッチ箱を入手できるのは、イーベイや類似のプラットフォームではないという。