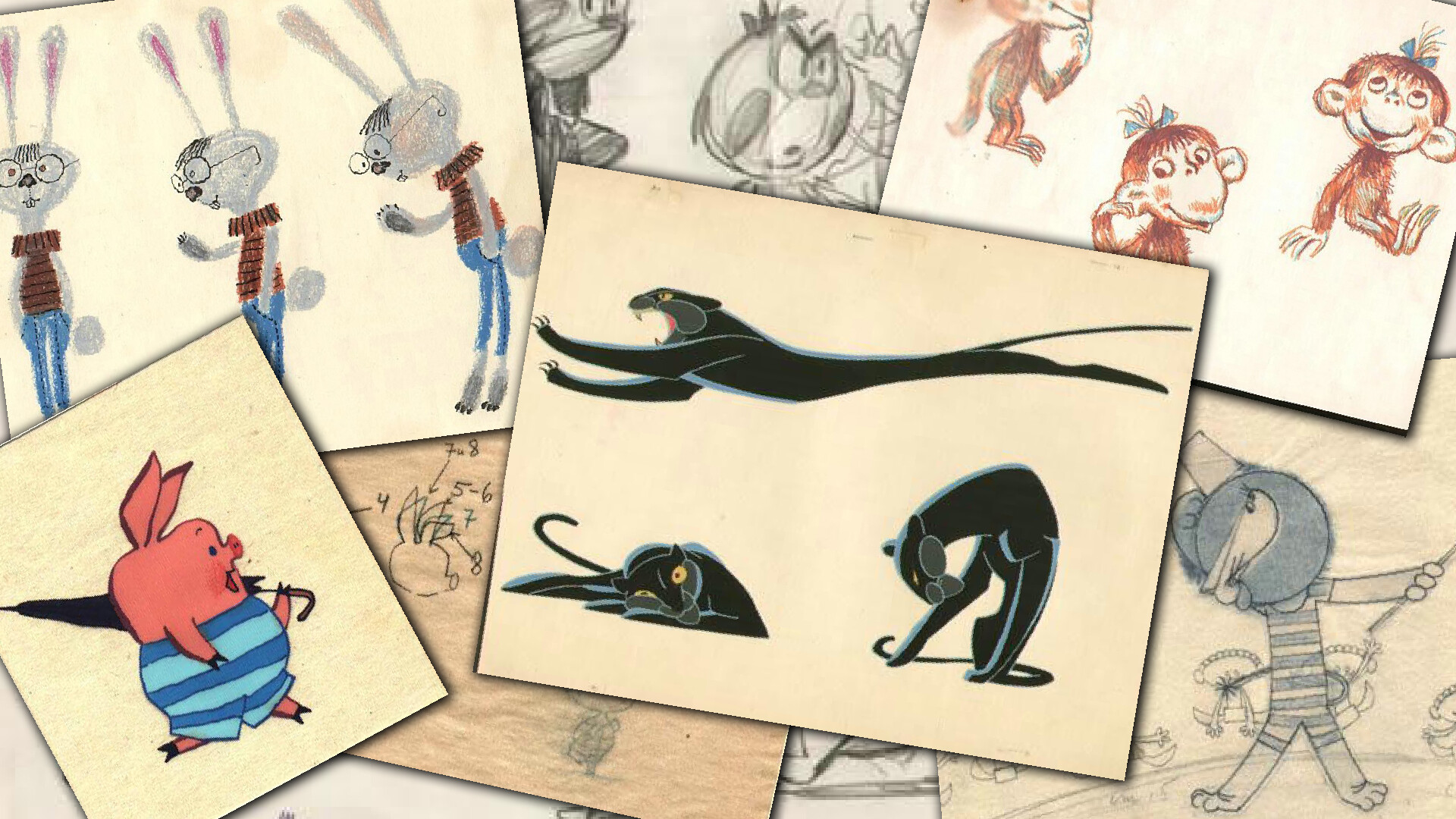

ソビエト・アニメのキャラクターたち、そのラフ案の数々

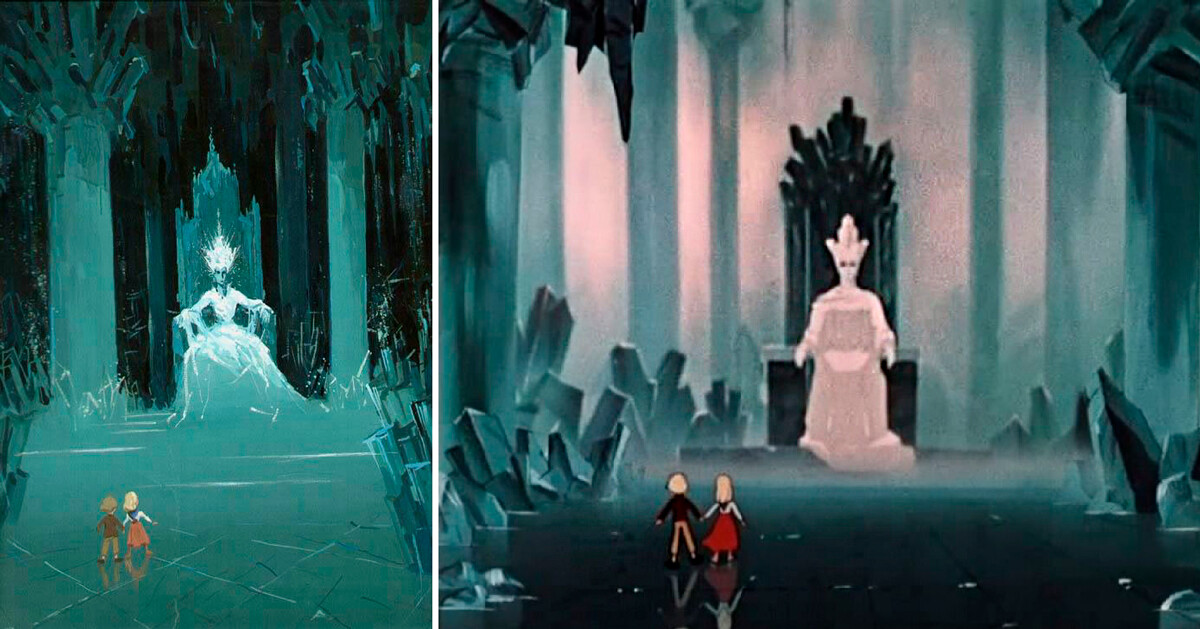

雪の女王(1957年、レフ・アタマーノフ)

かの宮崎駿も、アンデルセン童話をアニメ化したこの作品が、アニメーションにおいて極めるべき道を示してくれたと語っている。

ソビエトアニメーションの古典ともいうべき本作は、祖国ではもちろん、海外でも高い評価を得た。1960~1970年代のアメリカでは、クリスマスシーズンにテレビで放映されるのが常だった。

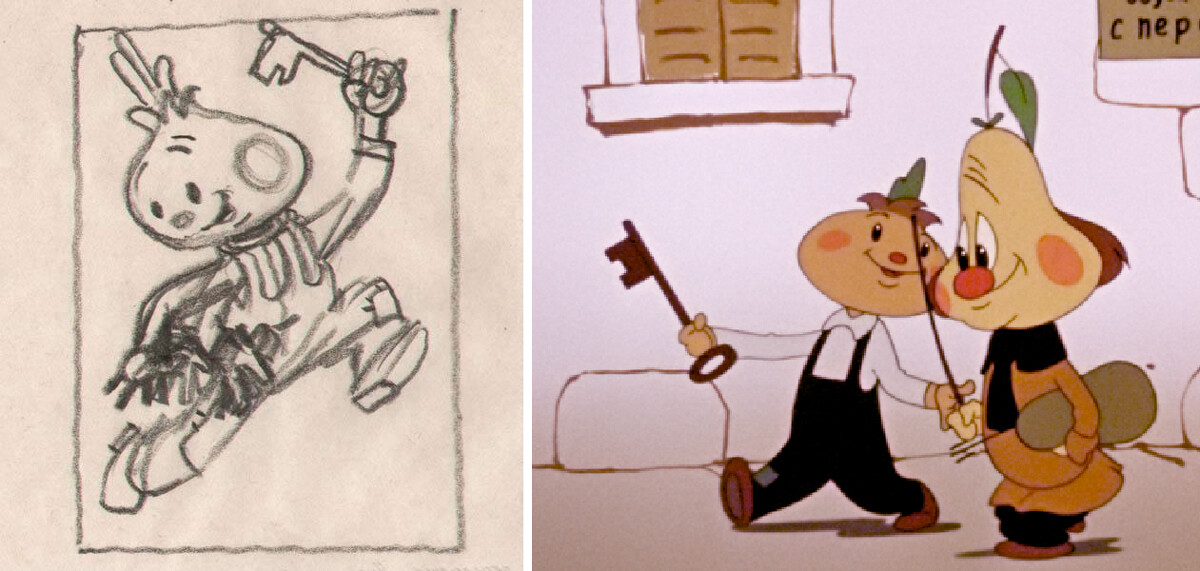

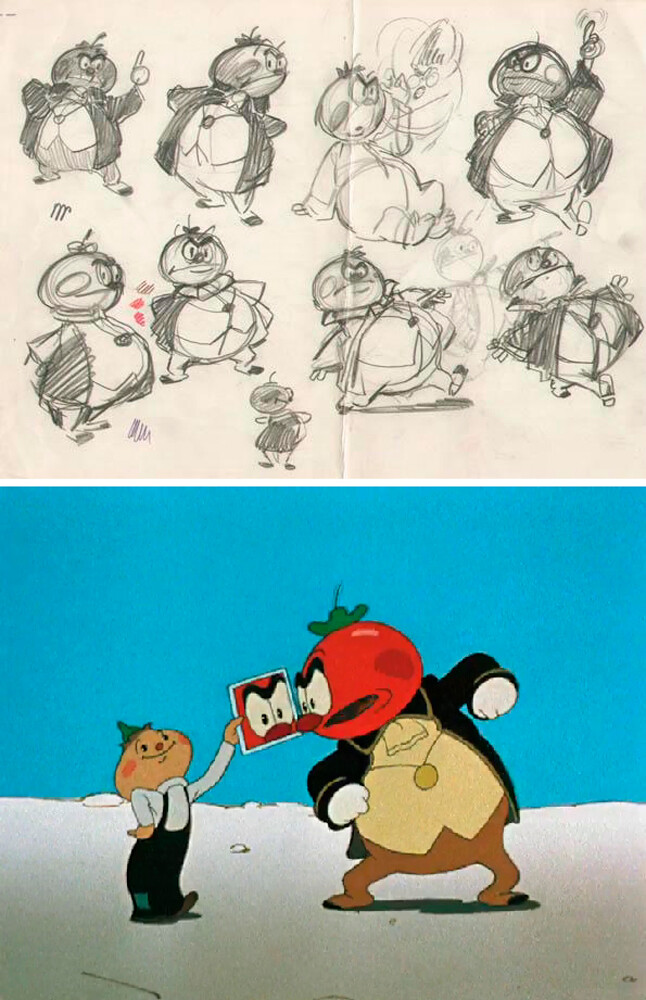

チポリーノ(1961年、ボリス・ジョシュキン)

イタリアの作家ジャンニ・ロダーリの童話をもとに制作されたこのアニメは、原作よりも短縮されシンプルになった。脚本を担当したムスチスラフ・パッシェンコは原作のストーリーを細部まで再現しようとしたが、ボリス・ジョシュキン監督は短縮を選んだ。

結果、たまねぎ小僧チポリーノと仲間たちが無実の罪で捕えられたチポリーノの父を救い、革命を起こすというストーリーの核心とともに、原作の主要な出来事も網羅することができた。

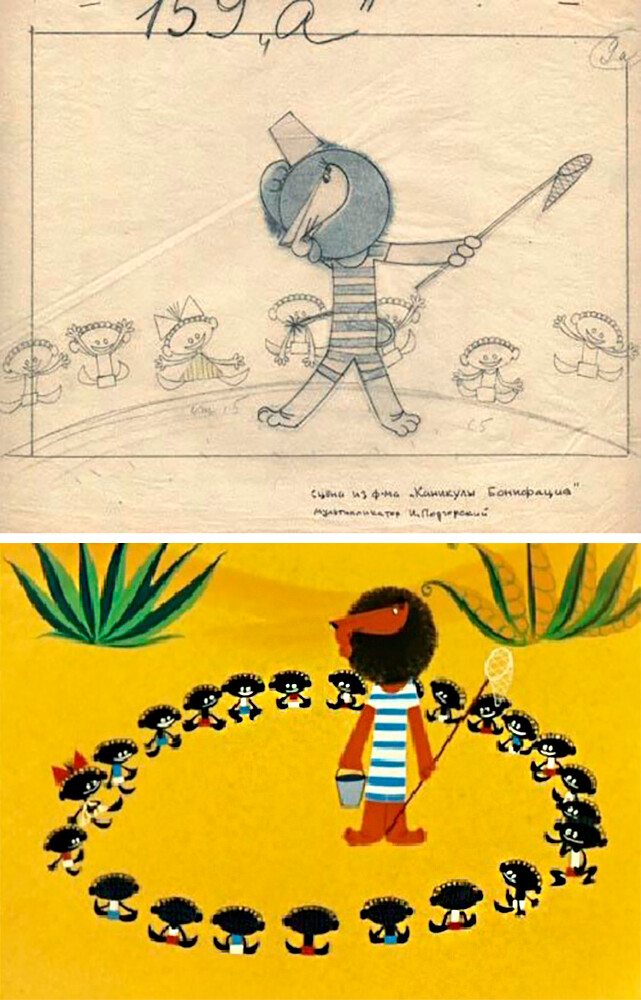

ボニファツィの休暇(1965年、フョードル・ヒトルーク)

原作は、チェコの作家ミロシュ・マツォウレクの童話『ボニファツィと甥っ子たち』。サーカスのライオンであるボニファツィが、休暇をとって島暮らしの祖母に会いにいくが、島の子供たちを相手にして休暇どころではなくなる、という話。

フョードル・ヒトルーク監督いわく、このアニメのアイディアは全く偶然に生まれたという:

「次の撮影スタッフに空け渡すためにデスクを整理している時、引き出しから数枚のタイプ打ちのテキストが出てきた。捨てる前に何行か読んでみて、サーカス団長の、『考えてみれば、ライオンにも祖母がいるという事を私はすっかり忘れていた!』という発言が目を引いた」。

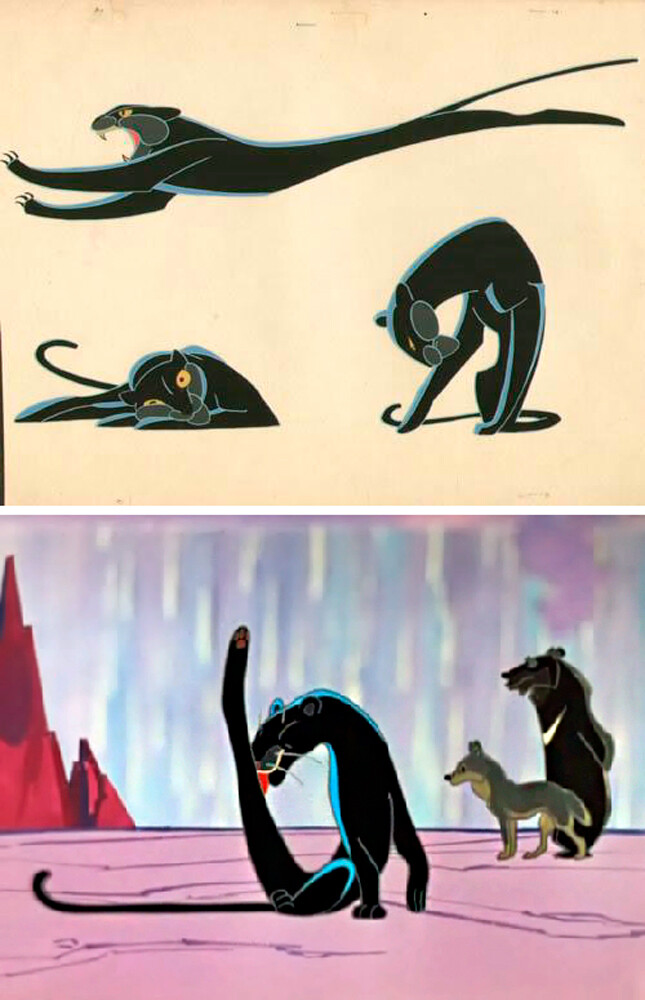

モウグリ(1967~1971年、ロマン・ダヴィドフ)

ラドヤード・キップリングの『ジャングル・ブック』をもとに制作されたシリーズ。なお、童話のロシア語訳ではバギーラが雌に変更されているが、アニメ版もこの設定を踏襲している。

制作中、ロマン・ダヴィドフは動物になりきるよう、アニメーターたちに指示した。バギーラの担当アニメーターには、猫をよく観察するよう宿題を出した。

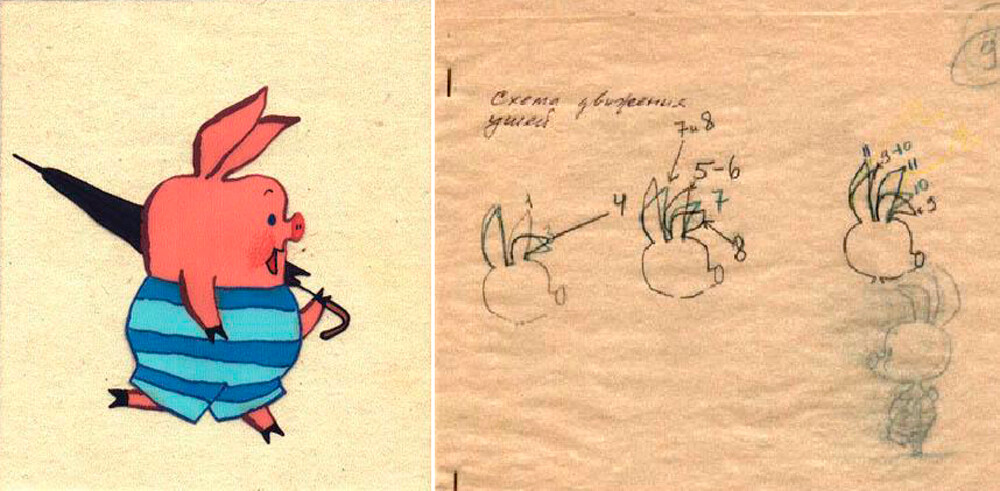

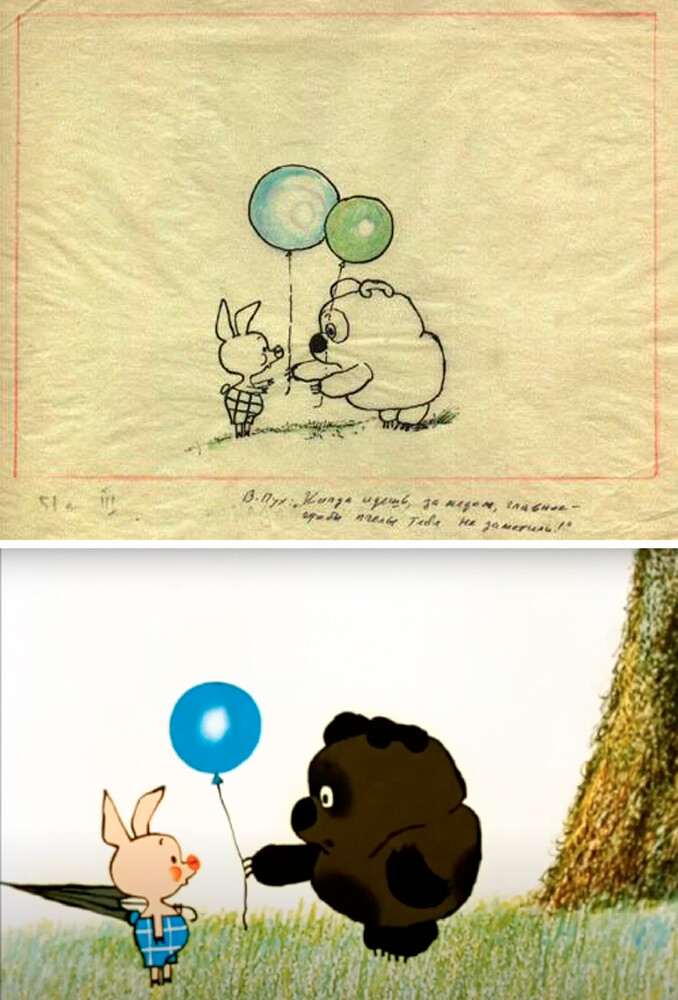

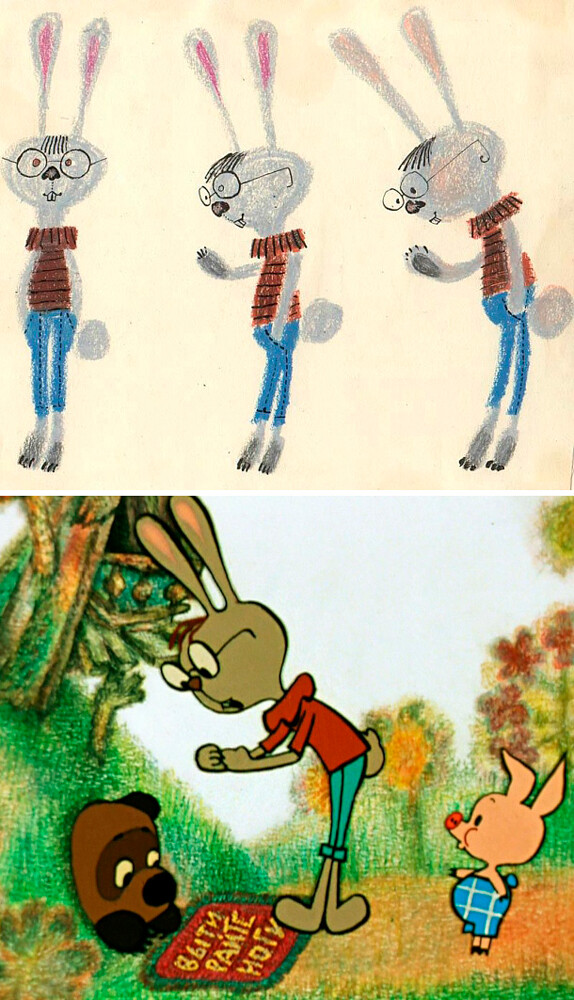

ヴィンニー=プーフ(1969~1972年、フョードル・ヒトルーク)

ヒトルーク監督は、アメリカ版の『クマのプーさん』は未見だった。おかげで、アラン・ミルン原作のこの童話を独自の解釈でアニメ化できた。ヒトルーク版には、クリストファー・ロビンは全く登場しない。ストーリーは全て、プーフ(プーさん)と仲間たちの間で展開する。

人間の男の子の存在はキャラクターを過度に玩具化していると、ヒトルークは考えた。制作陣にとって、ミルンの童話はあくまでも「プーフの世界」だったのである。

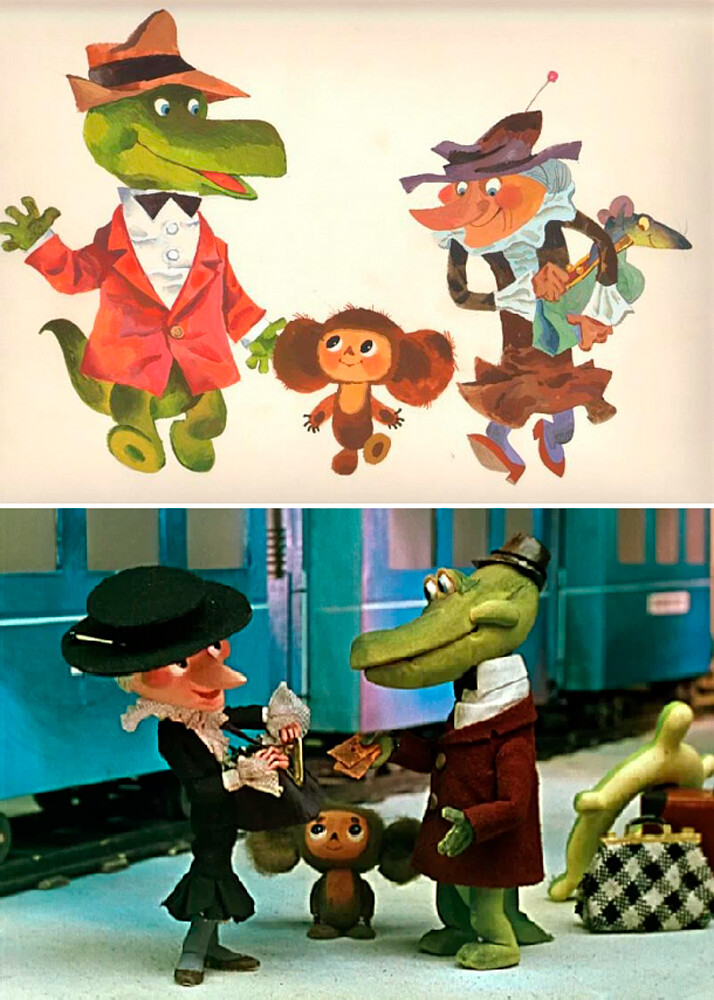

ワニのゲーナ、チェブラーシカ、シャパクリャク(1961年、1971年、1983年、ロマン・カチャーノフ)

シリーズを通して、ゲーナ、チェブラーシカ、シャパクリャクの3人のメインキャラが登場する。それぞれのタイトルも、キャラの名がつけられている。キャラクターの生みの親は作家のエドゥアルド・ウスペンスキーで、1966年に書かれた「ワニのゲーナとおともだち」が原作。この原作をもとに、カチャーノフ監督がアニメを制作した。なお、チェブラーシカという名の語源は動詞の「チェブラハッツァ」。「倒れる」という意味の語である。ウスペンスキーは友人宅でこの言葉を耳にした。すなわち、チェブラーシカとは、本来は、しょっちゅう倒れる者のことである。

驚くべきことに、製作スタジオのソユーズムリトフィルムの編集委員会は、友情と優しさをテーマにした子供向けアニメの『チェブラーシカ』に、政治風刺を見出した。第1話で経済相互援助会議(コメコン)を、第2話でピオネールを風刺したとして、監督が批判されたのである。幸いにも作品は無事に一般公開され、チェブラーシカは多くの人に愛されて、ロシアの非公式マスコット的存在にまでなった。

合わせて読みたい:チェブラーシカの“日本公演”:耳の大きな愛らしい主人公を描いた和製アニメ3作>>>

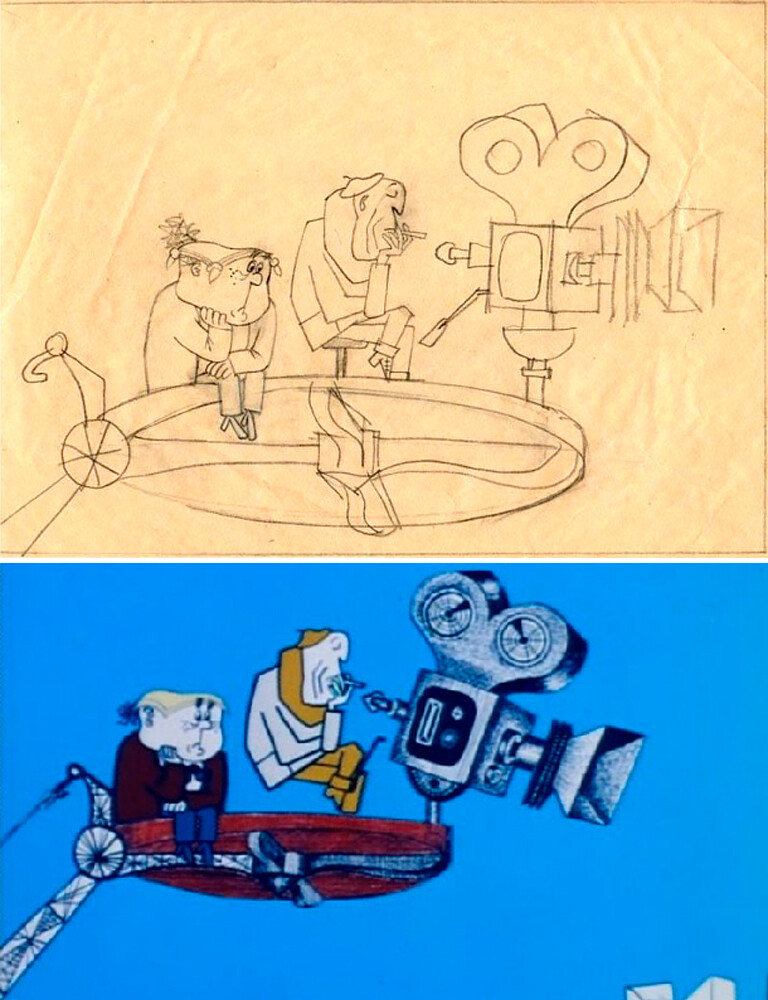

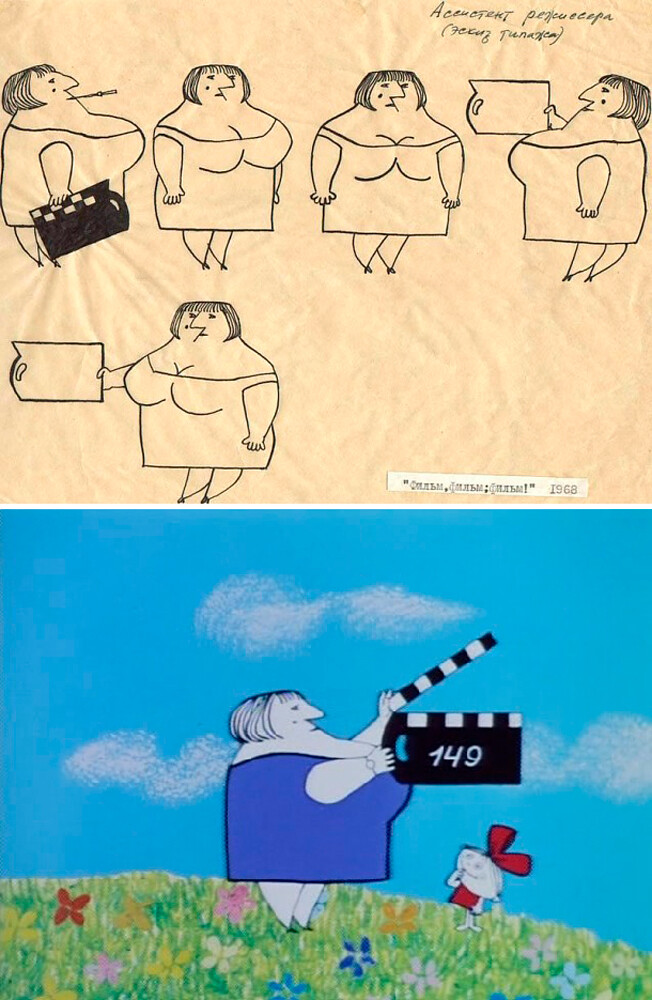

フィルム、フィルム、フィルム(1968年、フョードル・ヒトルーク)

映画界の内幕と、創作にまつわる監督の苦悩を、皮肉を込めて描いた短編。ヒトルークは、ヴィクトル・シクロフスキー監督との対話の中で本作のヒントを得た。

シクロフスキーは、彼の作品が公開禁止された経緯や、当初の構想を滅茶苦茶にされた経験をヒトルークに語り、いかにソ連の映画制作がデタラメか自説を展開した。それでも最後には笑顔を浮かべて、「それこそが、われわれ映画人の幸福なのだ!」と締めくくったという。

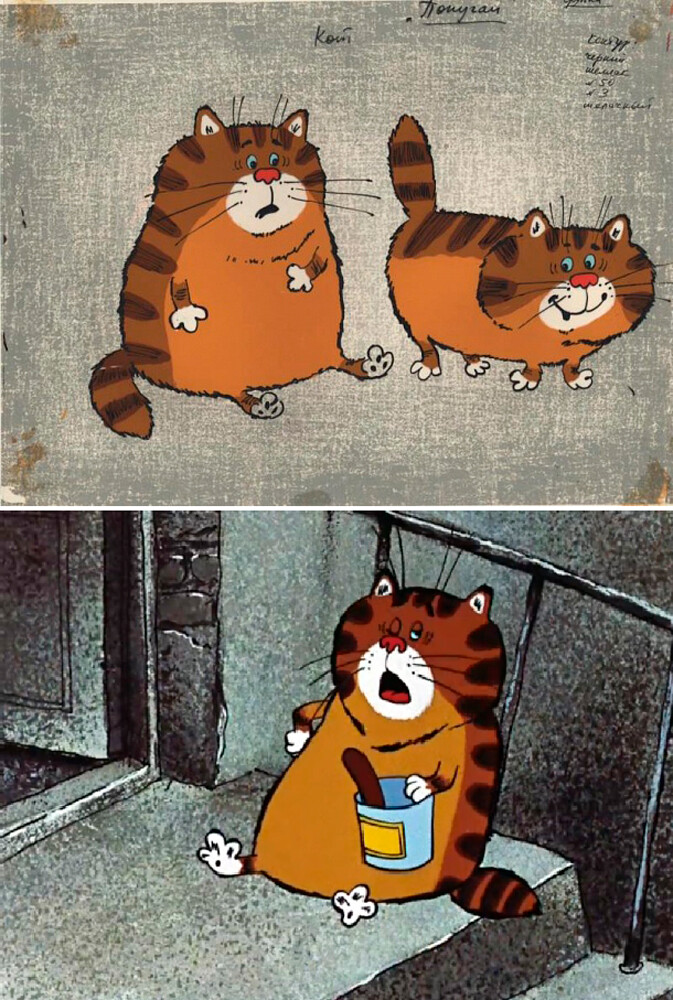

『38オウム』(1976~1991年、イワン・ウフィムツェフ)

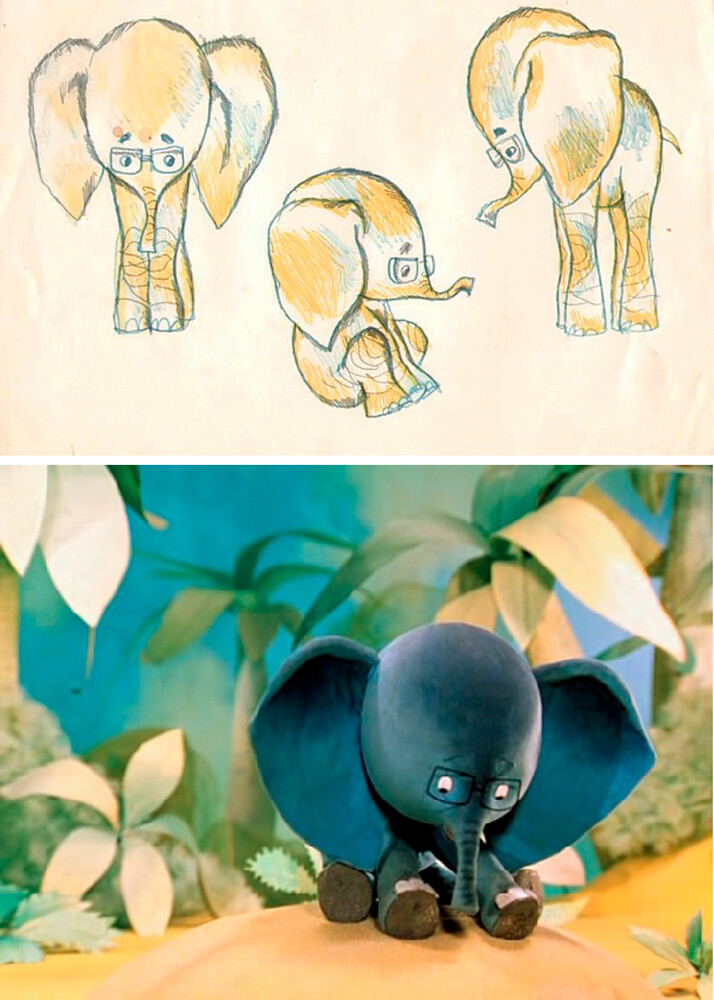

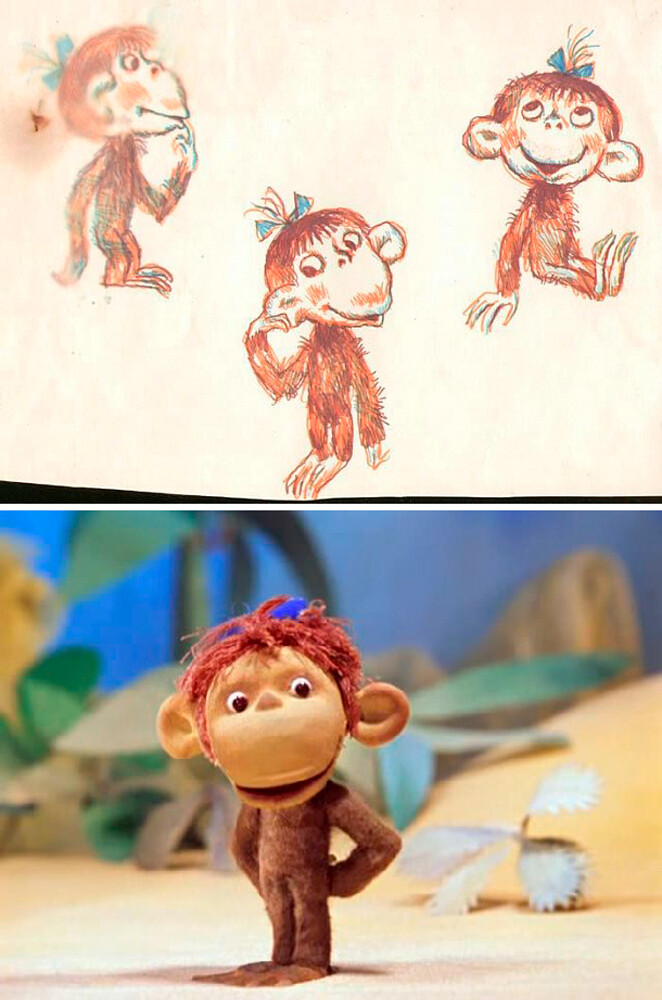

計10本からなるシリーズで、小象と猿と蛇とオウムの友情物語。ストーリーはしばしば不条理劇の様相を呈した。たとえば第1話では、仲間たちは蛇の長さをオウムで計ろうと試み、その結果、蛇の全長は2小象5猿、もしくは38オウムと判明する。こうしたシナリオの組み立ては大成功となった。

制作スタッフはあえて、ヒポクラテスの四体液説に基づく気質のキャラクターを選んだのではないかという説もある。すなわち、蛇はメランコリック、小象は鈍重、猿は熱血、オウムは陽気、という具合である。なお、オウムのキャラクターのモデルになったのは、レーニンである。

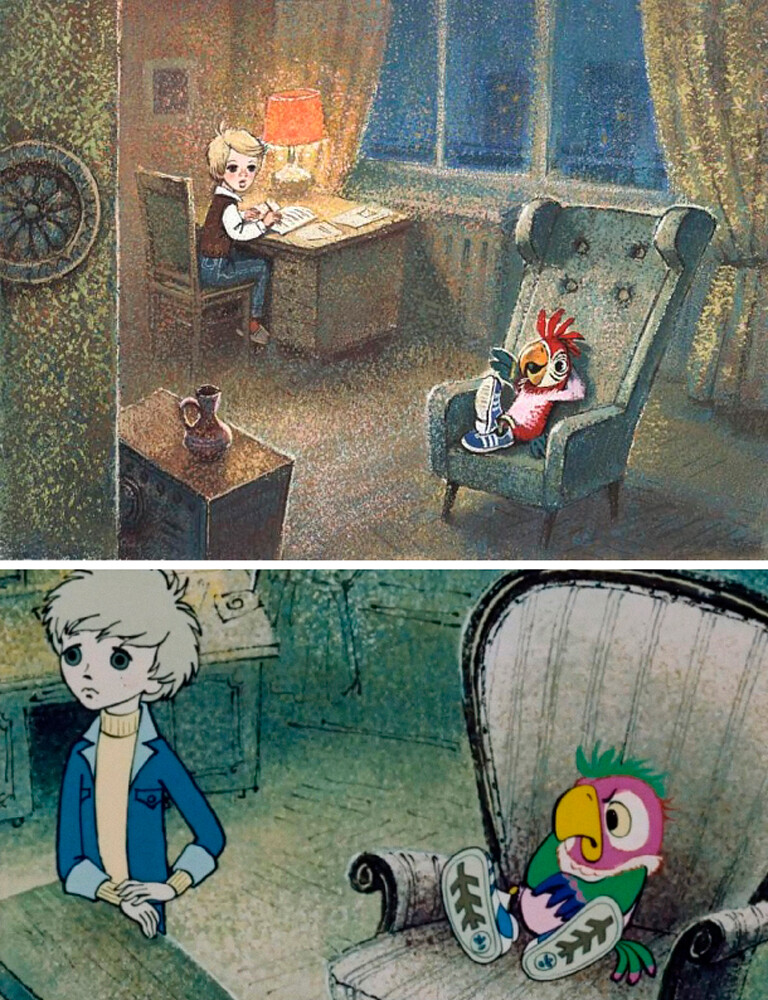

放蕩オウムの帰還(1984年、ヴァレンティン・カラワーエフ)

ある時カラワーエフが街を歩いていると、雀の群れに囲まれたオウムが、雀たちに向かって何やら「お話ししている」光景を見た。なぜモスクワの街なかにオウムがいるのか?飼い主のもとから脱走したのだろうか?そう考えるうちに、アニメのアイディアが浮かんできた。

主人公は、ヴォーワという男の子の家に暮らすオウムのケーシャ。しかしケーシャはひねくれた性格で、飼い主と喧嘩が絶えず、言う事を聴かない。そして度々脱走しては、様々な困難に遭遇し、また家に戻ってはヴォーワと仲直りするのである。