世にも奇妙なロシアの物語6選

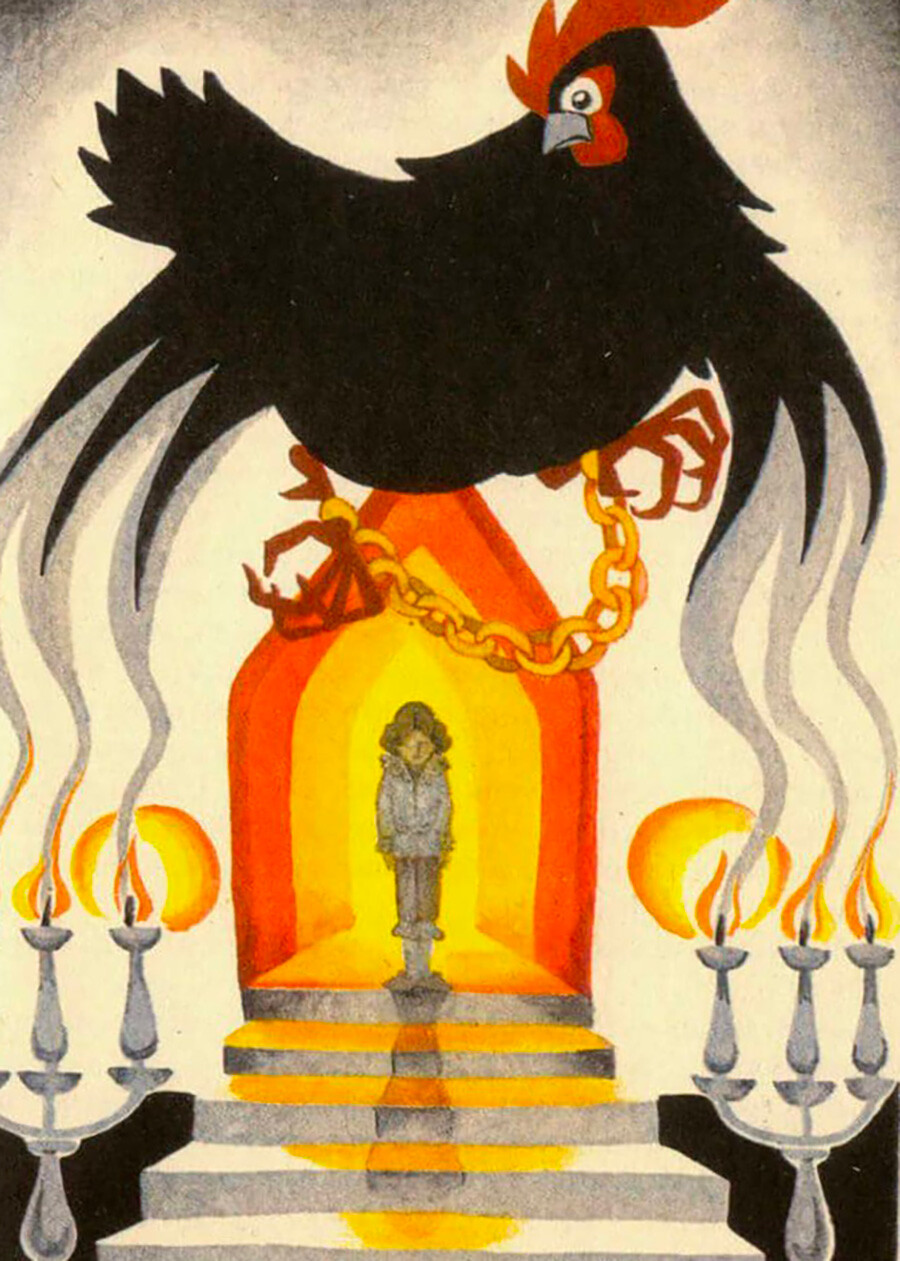

アントーニー・ポゴレーリスキイ『黒いめんどりと地下のこびとたちの物語』(Черная курица, или Подземные жители)

1829年に至るまで、ロシアのおとぎ話は全て民話であったとされている。この状況を変えたのが、作家のアントーニー・ポゴレーリスキイだ。彼が発表した『黒いめんどりと地下のこびとたち』は、不気味かつリアリスティックにして、読む者を引き込む作品である。

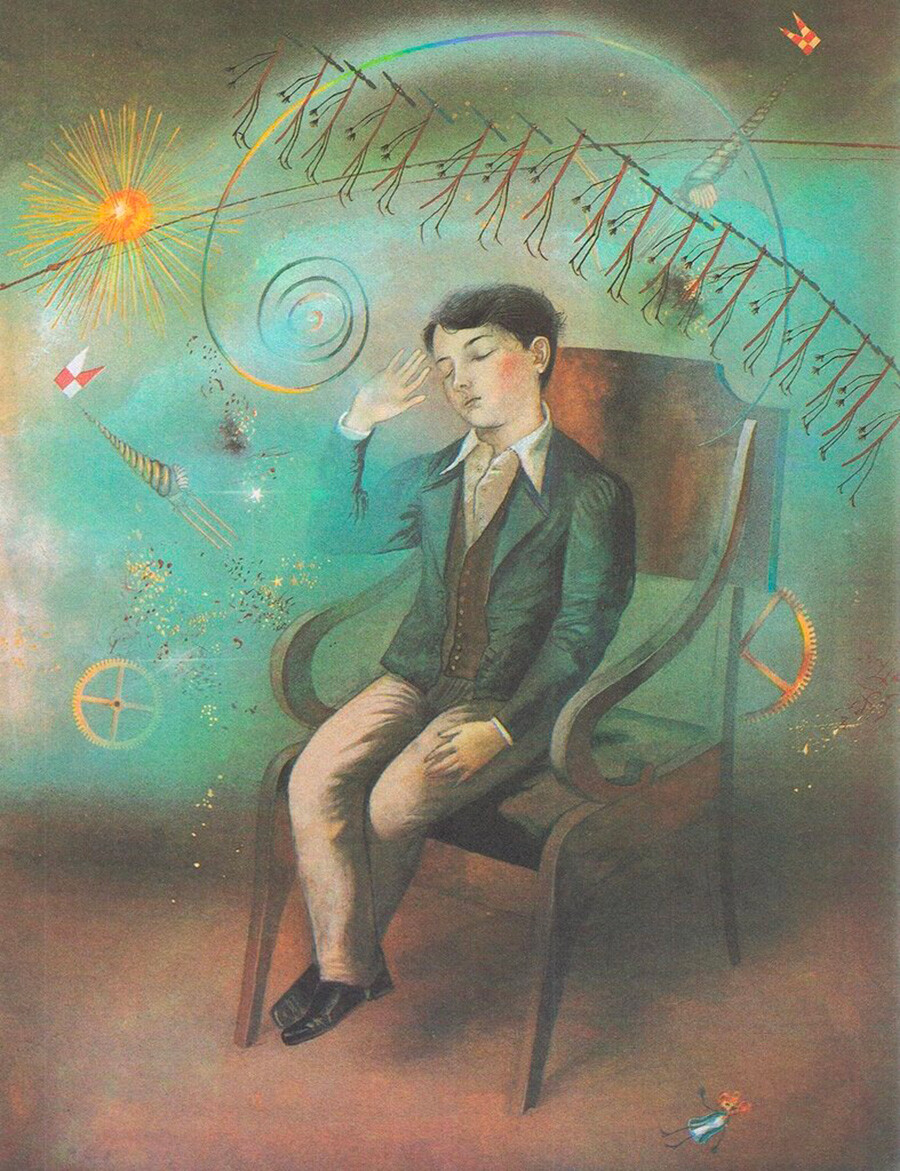

アリョーシャ少年は料理婦からニワトリを救い出すが、そのニワトリ「チェルヌシュカ」が実は、地下に棲む小人の魔法の王国の大臣であると判明する。少年は褒美として、あらゆる質問に答え、何も学ぶ必要がなくなるという種をもらう。しかしアリョーシャ少年は小人の王国の秘密を守り切れず、住人は王国を去ることになる。別れ際、アリョーシャ少年はチェルヌシュカが人間の姿をして足枷をはめられているのを見て、涙を抑えきれないのだった。

この物語は謎が多い。主人公の目に映る地下の住人たちは、時に夢の中の出来事にも、幻覚にも思われる。同時に、教育的な成長の物語でもある。少年は慢心の挙句に犯した悪行を、心底悔いるのだ。

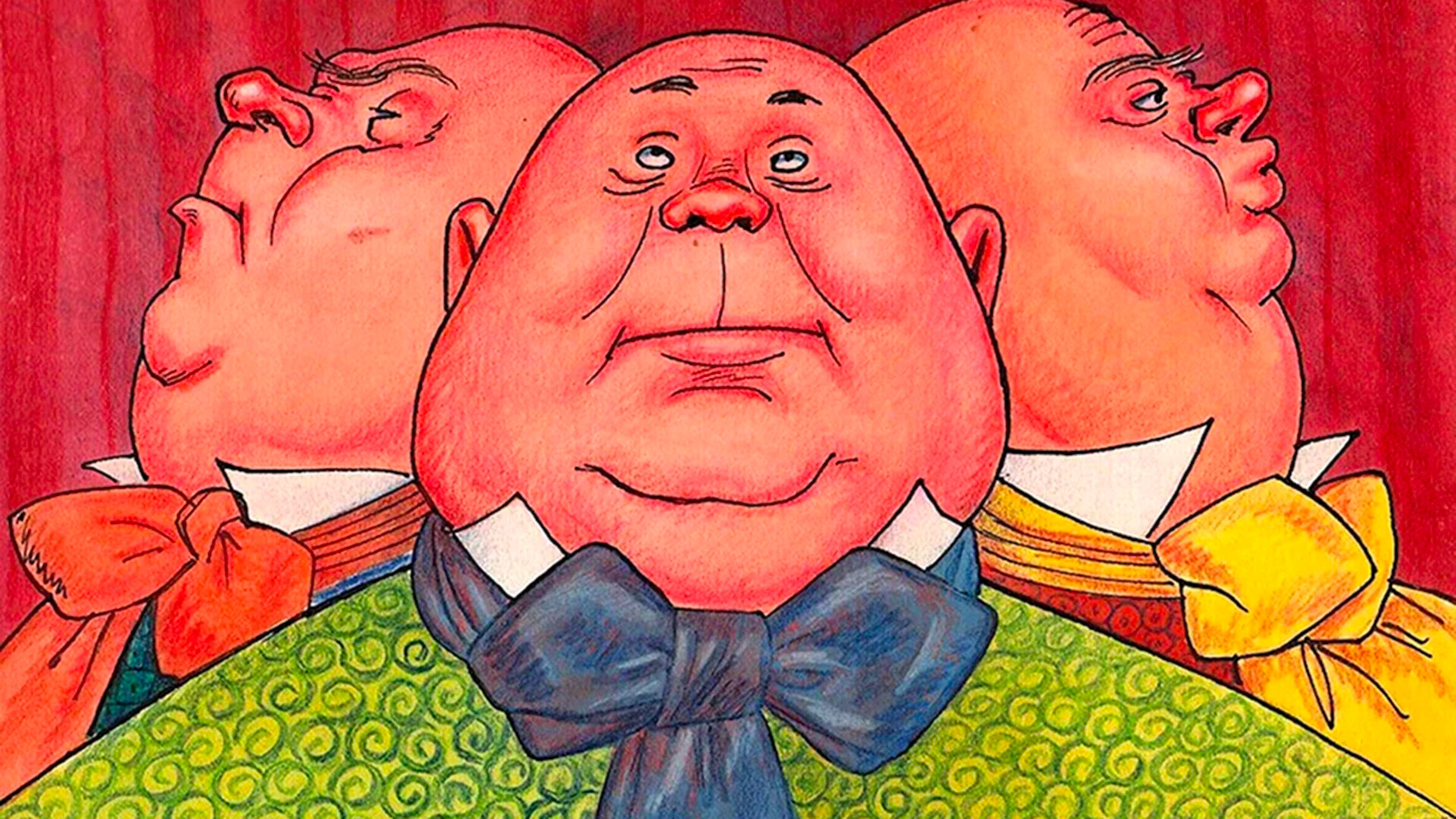

ユーリイ・オレーシャ『三人のふとっちょ』(Три толстяка)

後継者トゥティの摂政である3人の「ふとっちょ」たちはパンの製造、石炭と鉄の採掘を手中にし、国を牛耳っていた。そんな国で起きる蜂起の物語。

この革命物語は登場人物も、生き別れの双子、革命家の綱渡り師、生きた少女とソックリの人形、動物と暮らすうちに狼のようになってしまった天才博士など、実に個性的だ。

作中、3人のふとっちょはトゥティに鉄の心臓を移植することを要求する。そうすれば、トゥティは情けの心を失うからだ。

恐ろしげな物語だが、それでも17か国語に訳されているのは、その確かな魅力ゆえんであろう。

パーヴェル・バジョーフ『孔雀石の小箱』(Малахитовая шкатулка)

ウラルの多彩なおとぎ話集。作中、鉱山で働く素朴な職人たちは銅山の女主人、「シニューシカ」、「炎のポスカクシカ」など、現地の様々な精霊に出会う。精霊たちは厳しいが、公正だ。

ただ鉱石を掘り出したいだけでなく、鉱石から素敵な物を作り上げる者たちには手を貸してやる。ウラルの精霊は、石切り職人の技の保護者でもあると言えよう。

1930年代末頃、バジョーフの筆によるおとぎ話が民話と思われていたのも、不思議ではない。

フセーヴォロド・ガルシン『アッタレーア・プリンケプス』(Атталея принцепс)

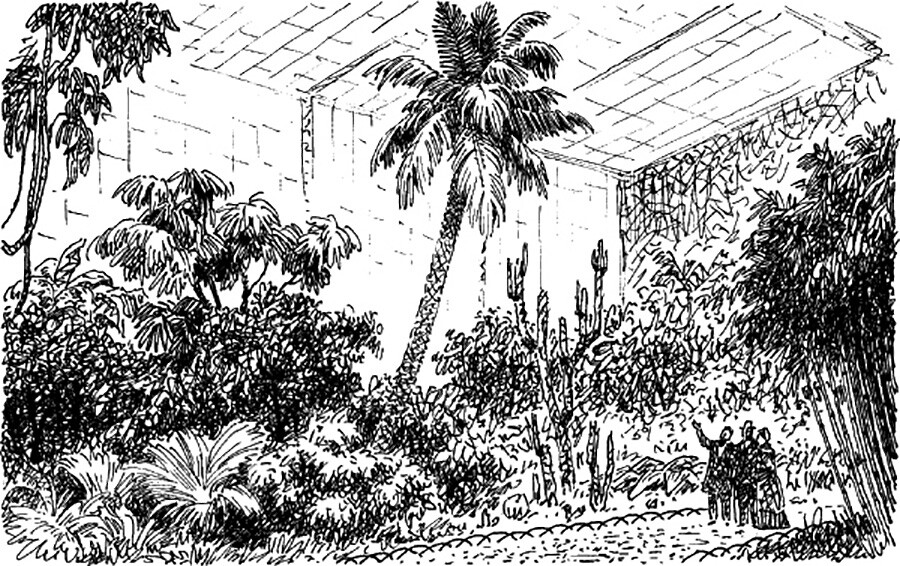

この物語のヒロインはヒトでもなければ、魔物でもない。アッタレーア・プリンケプスは、植物園を抜け出したいと夢見るシュロの木の名前である。他の植物たちは互いにいがみ合い、誰がより多くの水を飲むかで対立し、仲の悪い親戚同士のような様相である。アッタレーアは、そういった諸々の揉め事からは距離を置き、むしろ他の木々がもっと高く成長し、強くなるよう呼び掛けている。

そうすれば、いつか植物園のガラスを突き破り、外の世界に出られるかもしれないと、考えているのだ。悲しいかな、それを夢見ているのは、アッタレーアだけなのである・・・

運命に屈服するか、孤独の中でも自分の理想を求めて戦うか。叶わぬ夢を描くこの悲しい寓話は、人間にもこうした選択肢があることを示唆している。

ヴラジーミル・オドエフスキー『オルゴールの中の街』(Городок в табакерке)

その町へは鉄道でも馬車でも行けない。オルゴールの蓋だけが、その町に繋がっている。そこにはスプリングの王女、監視人のシャフト、そして邪悪なハンマーたちがいる。

住人である大小さまざまの鐘をハンマーたちが叩くと、音が鳴る。オルゴールの仕組みは正確に動き、この不思議な町では音楽が絶えないのだ。もちろん、正しく操作すれば、である。

ミクロの世界への冒険物語はSFチックでありながら、子供たちはオルゴールの仕組みも学習できる。面白くてためになるお話だ。

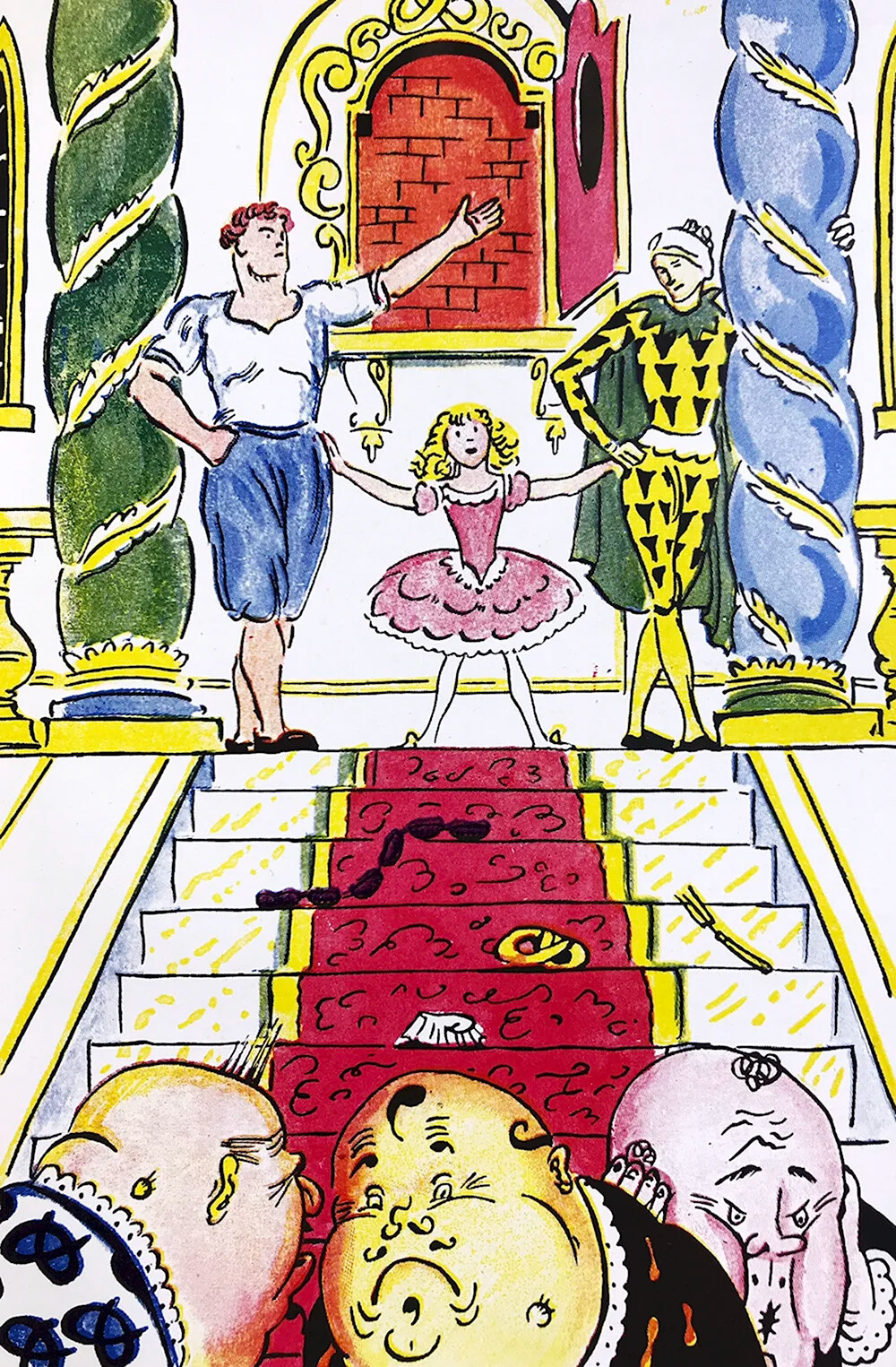

アレクサンドル・ヴォルコフ『地下の7人の王』(Семь подземных королей)

ライマン・フランク・ボームの筆による、オズ王国の魔法使いと少女ドロシーのあの有名な物語は、アレクサンドル・ヴォルコフがソ連の子供たち向けに加筆した『エメラルドシティの魔法使い』として読まれていた。そのあまりの人気に、ヴォルコフは続編を執筆するに至る。

7人の王が住む、地底の国の物語である。彼らは交替で政務にあたり、1人が玉座にいる間は、残りの6人は魔法の泉の水を飲んで、臣下とともに眠りにつく。しかし、この眠りに誘う泉が枯れた時、王国はたちまち大混乱に陥るのだ。

ヴォルコフは再教育にまつわる不思議なストーリーを編み出した。王は7人とも、眠りから覚めても、すぐには自分たちが何者なのか、思い出させてもらえない。むしろ最初は、彼らは労働者だと思い込まされる。

教育的なストーリーはややナイーブ過ぎる感もあるが、それでも、神秘的な魅力を持っている。