ロシア文学の登場人物たちはどんなワインを飲んだのか?

シャンパン

ヴーヴ・クリコのシャンパン1本

ヴーヴ・クリコのシャンパン1本

「暗い考えが浮かんだら、

シャンパンの栓を開けよう

あるいは『フィガロの結婚』を読み返そう」

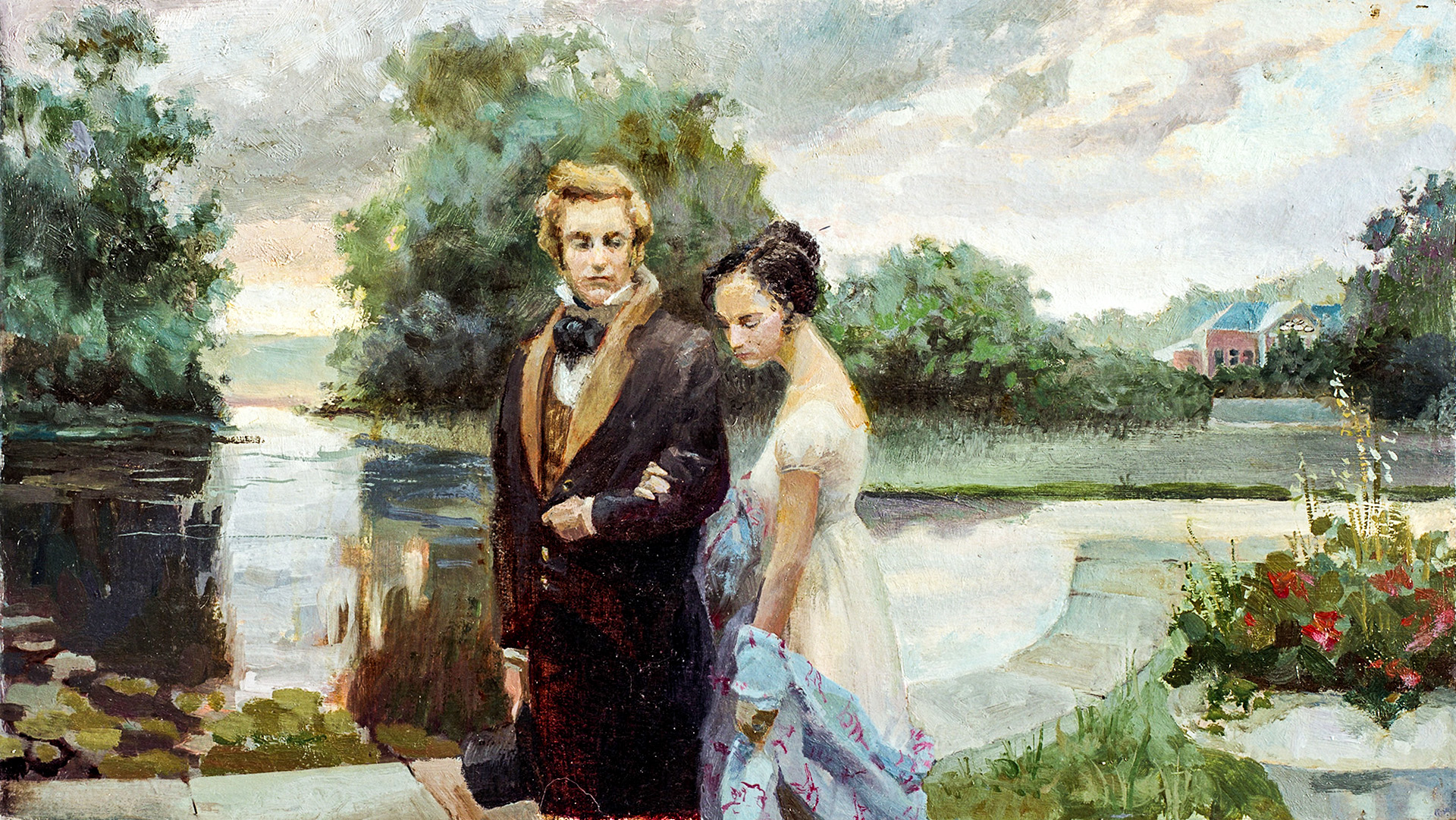

サリエリはモーツァルトにこんな助言を与えたが、詩人プーシキン自身も、これに賛成だったようだ。彼の作品の多くでは、登場人物たちは、この楽しいスパークリングワインを飲む。例えば、韻文小説『エフゲニー・オネーギン』の主人公は、昼食をとりにフランス料理店に向かう。

「彼はタロンへと急いだ。こう考えて

カヴェーリンはすでにそこでお待ちかねだ、と。

中に入るや、コルクが天井にぶつかり、

彗星のごときワインの流れが飛び散った」

さらにシャンパンの話をしよう。それも特別なシャンパンだ。1811年、すなわち、ナポレオンのロシア遠征の前年、巨大な彗星が、夜空に長い間現れていた。その年、ブドウは大豊作で、ワインメーカーたちはすぐに、これは彗星のせいだ、と考えた。

かの有名なシャンパンブランド「ヴーヴ・クリコ・ポンサルダン」も、この意見に与していたようで、「ブジーのワイン、1811年、彗星の年」と銘打ったスパークリングワインを発売した。ボトルの一部はロシアに輸出されたため、オネーギンはレストランで、まさにこのマダム・クリコのワインを飲んだかもしれない。

ニコライ・ゴーゴリの『死せる魂』では、登場人物の一人が、宴会と、“川のように流れる”ワインについて、実に巧妙な嘘をつく。

「俺たちの飲んだシャンパンといったら、まったく……あれに較べたら、知事のなんか何だ?まるでただのクワスじゃないか。想像してみてくれ、クリコというだけじゃなく、クリコ・マトゥラドゥーラといったところだ。つまり二倍の強さのクリコというわけさ。信じられるか?食事の間に俺一人でシャンパンを17本飲み干したんだ!」。彼は、話し相手にこう語る。

ミハイル・ブルガーコフの小説『巨匠とマルガリータ』で、悪魔ヴォランドの大舞踏会が描かれる。「3つの水盤に、シャンパンが泡立っていた。1つ目は透明な紫色、2つ目はルビーのような色、3つ目はクリスタルのように透き通っていた。深紅の布を巻いた黒人たちが行ったり来たりしつつ、水盤からシャンパンを、銀の柄杓で、平たい盃に注いでいた。(ベゲモート〈大きな黒猫だが実は悪魔〉がシャンパンをコニャックに変えるまで、女性たちは)ツバメのような叫び声を上げながら、水盤に飛び込んでいた」

「ツィムリャンスコエ」

ツィムリャンスキー・ヴィーノのスパークリングワイン瓶詰めライン

ツィムリャンスキー・ヴィーノのスパークリングワイン瓶詰めライン

プーシキンの小説『ドゥブロフスキー』にもスパークリングワインが登場するが、フランス産ではなく、「ツィムリャンスコエ」だ。これは、ドン河畔で、地元のブドウから造られた。

「郡の警察署長は、おとなしく書類をポケットにしまい、黙ってキャベツとガチョウを食べ始めた。その間、召使いたちはすでに客たちのところを何度も回り、一人一人のグラスにワインを注いでいた。ゴルスコエとツィムリャンスコエの瓶が何本か、音高く開けられ、シャンパンとして丁重に扱われた。人々の顔が赤くなり始め、会話はますます声高で、支離滅裂で陽気なものになっていった」

「ツィムリャンスコエ」も決して安いワインではなかったが、フランスのシャンパンよりはずっとお手頃だった。中程度の貴族でさえ、特別な機会に飲むことがあった…。

プーシキンは、ドン川をうたった詩の中で、「ドンのブドウ畑の、泡立ち、発泡する果汁」について触れている。『エフゲニー・オネーギン』のラーリン家でも、このワインを「ローストとブラン・マンジェ(冷菓の一種)の合間に」飲んでいた。

希少なワイン、その他

ユダヤ属州総督ポンテオ・ピラトは、『巨匠とマルガリータ』の中で、30年もののワイン「ツェクバ」を飲んだ。アザゼロが「巨匠」とその愛人マルガリータに、ヴォランドからの贈り物――カビの生えた瓶に入ったファレルニアのワイン――を持ってくる。そして、ピラトがまさにこういうワインを飲んだ、と伝える。ファレルニアは非常に高価で、とても強いワインだった。そのブドウの木は、ワイン造りの神バッカスから人々に与えられたと信じられていた。恋人たちは、それが毒入りだとは思わずに、グラスに注ぐ。

アントン・チェーホフの戯曲『かもめ』では、アルカージナが皆をテーブルに呼び寄せる。「ボリス・アレクセーエヴィチのために、赤ワインとビールをテーブルにくださいね。いっしょに歌って飲みましょう」。

フョードル・ドストエフスキーの『罪と罰』では、登場人物の一人が酒場の歌手に酒を振舞う。「カーチャは、女のワインの飲み方で、つまり唇を離さずに、二十口ばかりで一気にグラスを飲み干すと、紙幣を取って、スヴィドリガイロフの手に接吻した。彼は、大真面目でカーチャに接吻を許した。彼女は、部屋を出て行き、手風琴を持った少年も、その後に続いた」

デザートワイン

ニコライ・ゴーゴリの小説『死せる魂』では、登場人物たちは甘口のワインを好む。例えば、地主ノズドリョフの食卓では、ポートワインとソーテルヌ(フランスの高級白デザートワイン)が振る舞われ、さらに「ブルゴーニュワインとシャンパン」というカクテルワインも出される。それから客に、マデイラ酒のボトルが運ばれてくるが、「それは途方もなく強かった。商人たちは、この近辺の人々の好みをかねてより承知しており、マデイラ酒に、遠慮会釈なくラム酒と強いウォッカを混ぜ合わせたからだ」

概して、ロシア文学の登場人物たちは、シャンパンと同じくらいマデイラ酒を好んでいた。例えば、イリヤ・ゴンチャロフの小説『オブローモフ』では、召使いが主人について、こうこぼす。「旦那は一人でマデイラ酒を1本半、クワスを3リットルも飲み干して、今はぶっ倒れている」

レフ・トルストイの登場人物たちは、ワインについて通暁していた。『戦争と平和』の宴会シーンには、振る舞われた料理や飲み物が事細かに描かれている。例えば、ロストフ家の宴会には、こんな描写がある。

「…執事は、ナプキンに包まれたボトルを、隣席の客の肩の後ろから、秘密めかして突き出して、『ドライ・マデイラ』とか『ハンガリーワイン』とか『ラインワイン』とか、それぞれの名を言うのであった」

アントン・チェーホフの戯曲『結婚』では、料理人が「アイスクリームをどうお出ししましょうか?ラム酒入りか、マデイラ酒入りか、それとも何も入れずに?」と尋ねると、それに答えて新郎は、ソーテルヌも持ってくるようにと言う。

アレクセイ・トルストイの小説『白銀公爵』では、マスカット種のブドウから造られたワインが結婚披露宴で振る舞われた。

「客が食事をしている間、召使たちはチェリー、ジュニパー、バードチェリーなどの蜂蜜を杓子と盃で運んで回っていた。また、ロマネ・コンティ、ライン、マスカットなど様々な外国産ワインを振る舞う召使もいた。さらに、特別な配膳係が列の間を行ったり来たりして、食卓の様子を見ながら挨拶をしていた」