恐竜を作品に登場させたロシアの大作家3選

地質学者や考古学者によって発見される骨がいかなる生物のものであるかは、19世紀の初頭にようやく理解されるようになってきた。しかし、当時これに大きな関心を寄せたのは主に学界が中心で、恐竜が大衆文化に浸透するのは、ずっと先のことである。パイオニアの1人は、かのアーサー・コナン・ドイル。その小説『失われた世界』では、台地を恐竜が闊歩し、空を翼竜が飛び、類人猿が暴れる世界が描かれており、古代生物を大衆に広く認知させる成功作となった。

『失われた世界』は1912年に発表されてたちまちベストセラーになり、すぐにロシア語を含む各国の主な言語に翻訳された。

有名なロシアの地質学者にして探検家のヴラジーミル・オブルチェフも、この作品に注目せずにはいられなかった。彼は『失われた世界』を隅々まで読み、幾つかの学術的な誤りをチェックし・・・ついに自身の作品を書き上げた。

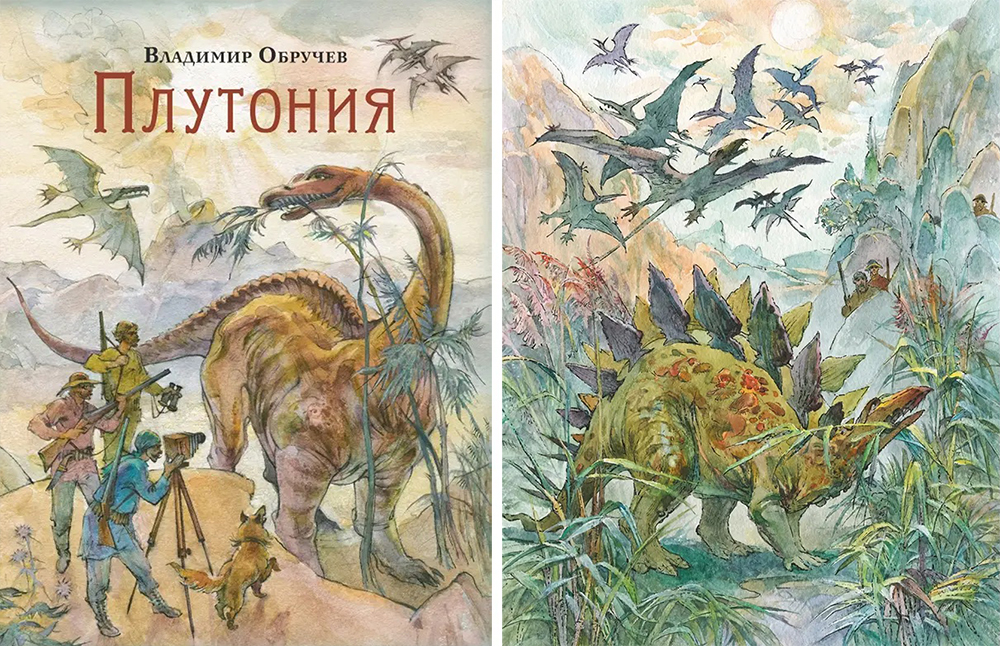

ヴラジーミル・オブルチェフの『プルトニア』

オブルチェフは序文にて、広い読者層に古代生物の様子を良く伝えている文学作品が世界に2つあると、私見を述べている。それはジュール・ヴェルヌの『地底旅行』と、コナン・ドイルの『失われた世界』である、とのことだ。この2つの作品からインスピレーションを得てオブルチェフは作品を執筆し、また権威ある学者として、先人たちの作中の学術的間違いを訂正した。

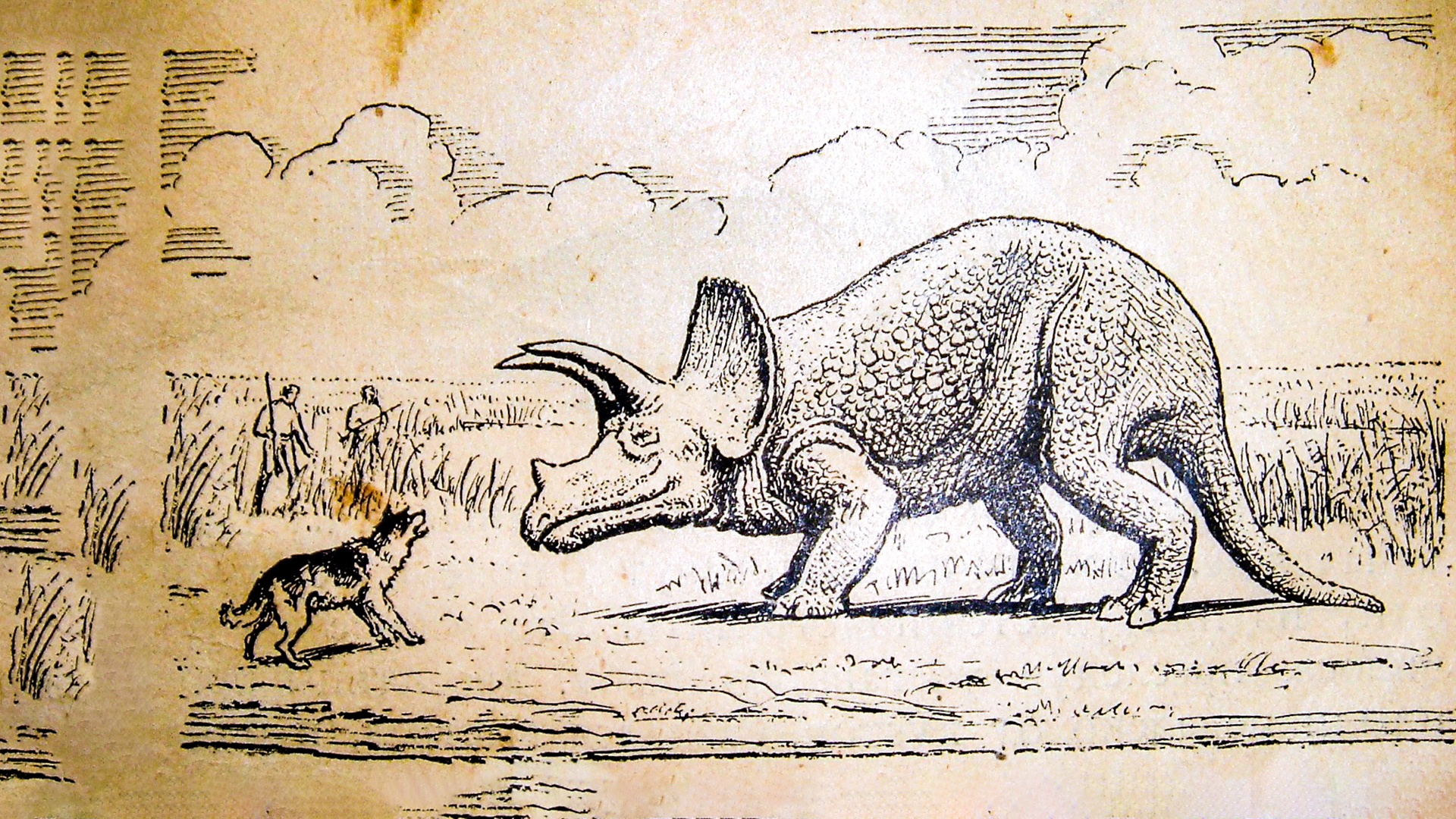

『プルトニア』が執筆されたのは、『失われた世界』のヒットからほどない1915年。1924年に発表された。作中、学術探検隊は太陽の代わりに地核に照らされた地底世界を発見する。科学者たちはその地底世界で恐竜やマンモスやサーベルタイガーなど、様々な地質時代の生物に遭遇する。

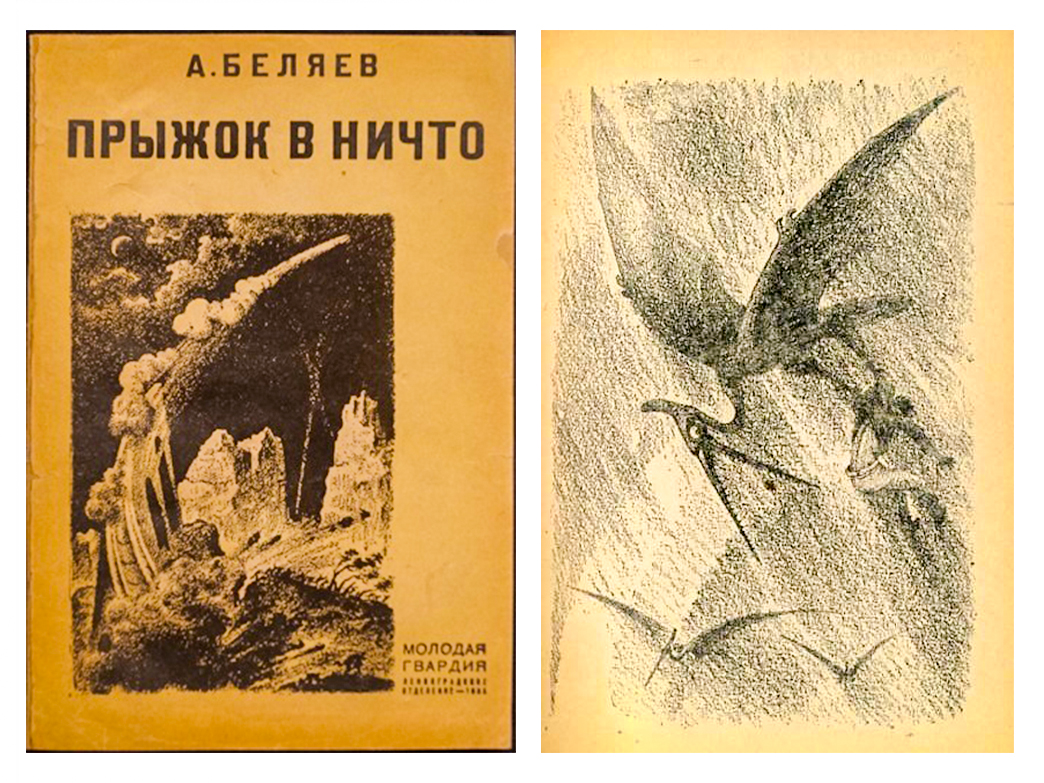

アレクサンドル・ベリャーエフの『無への跳躍』

ロシアのSFの父とされるアレクサンドル・ベリャーエフもまた、恐竜ブームに乗った。ただしベリャーエフは、金星を恐竜の生息地とした。20世紀初頭はまだ、金星についてはその存在意外は殆ど何も分かっていない時代だったのだ。従って空想科学の舞台としては何でもアリで、ベリャーエフは金星に巨大恐竜と怪物のような中生代の昆虫類を登場させた。さらに、6本腕の猿のような空想生物も加えた。作中、主人公らはいよいよ達成が近い世界革命を間近に受けて、金星に逃れる。しかし、そこはまた別の恐怖が待っていたのである。この小説は1933年に発表された。

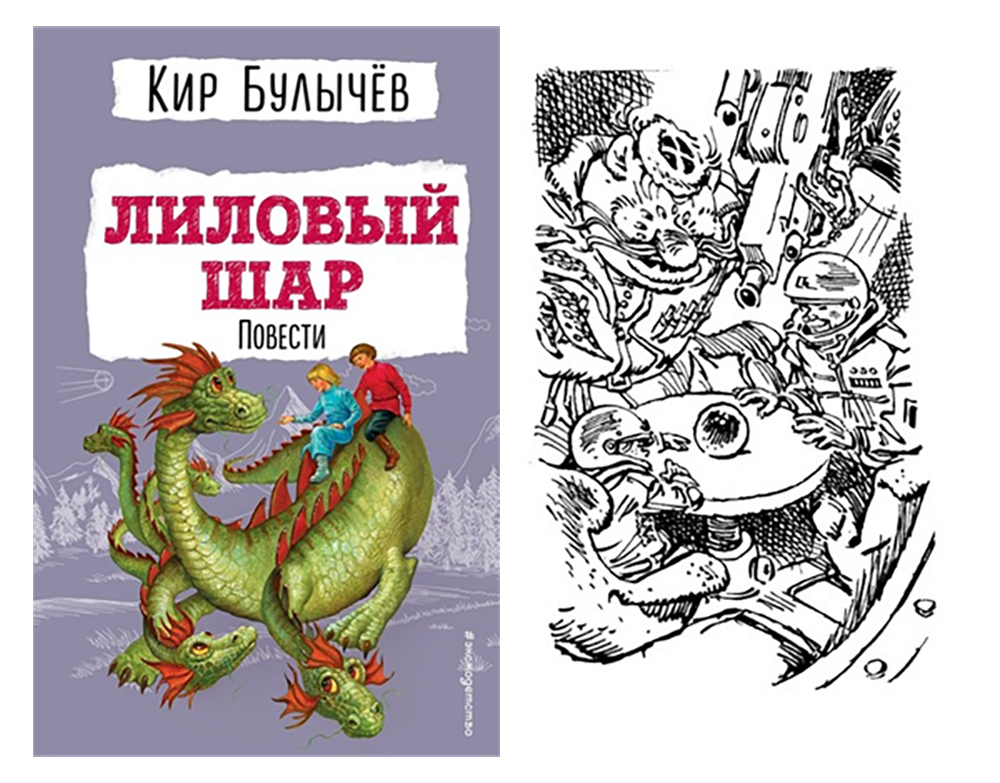

キル・ブルィチョフの『ライラック・ボール』

とても頭が良く機転の利く少女アリーサ・セレズニョワが主人公の児童文学シリーズの1つ。今回は、異星人が残したライラック・ボールから発生するであろう恐るべき疫病から地球を救うべく、アリーサと仲間たちが立ち向かう。アリーサはタイムマシンで過去へ行き、ライラック・ボールを発見して災害を未然に防ごうとする。児童文学ということもあり、古代は作中で「伝説の時代」と呼ばれ、恐竜はおとぎ話の竜ズメイ・ゴルイニチに似ており、魔術師たちと同じ時代に生きている。しかし、ある程度は学術的な描写もある。作品の発表は1983年。