ロシアの文豪たちが紅茶について語る

いつでもどこでも紅茶を飲む

アントン・チェーホフ(1860~1904年)は、紅茶の愛飲家だった。モスクワ近郊のメリホヴォから、彼は、兄にこう書き送っている。「今のところ、我が家は順調です。皆元気ですよ。時々、マルキエリのような貴族が訪ねてきます。我が家では、良家のように、ナプキンを添えて紅茶を出します」

サハリンへの途次、トムスクに立ち寄ったチェーホフは、家族に宛てた手紙の中で、いつもの飲み物がないことに不満を漏らした。「ここでは煉瓦茶を飲んでいます。サルビアとゴキブリを煎じたみたいな実にひどい味で、色は紅茶というよりマトラサ・ワインのようです。ちなみに、エカテリンブルクから紅茶1/4フント(1フント=409.5グラム)、砂糖5フント、レモン3個を持ってきました。紅茶が足りず、どこでも買えないのです」

イルクーツクに着いて初めて、チェーホフは、安堵してこう自認した。「美味しいお茶を飲んだ後で、心地よい興奮を覚える」。そしてこう付け加えた。「旅の途中で飲むお茶は、本当にありがたい。今やその価値を再認識し、無我夢中で飲む…。お茶は体を温め、眠気を吹き飛ばし、そして、そのかたわらパンをたくさん食べる。他に食べ物がないときは、パンをたらふく食べなければならないから…。お茶を飲みながら、女たちと話す…」

「モスクワにいた頃、グルジア(ジョージア)の茶畑を訪ねる出張を申請しようと思った。お茶は私の喜びであり、その成長と葉から、自分の心を偽ることなくエッセイを書けるだけの印象を得られるかもしれない」。『深紅の帆』の作者アレクサンドル・グリーン(1880~1932年)は、この爽やかな飲み物で一日を始め、それを「仕事の助け」と考えていた。

彼は、サモワールで淹れたお茶を好んでいたが、それが手に入りにくくなったとき、クリミア半島のスタールイ・クルィムの住民たちが、彼を助けに来た。作家が重病であることを知ると、彼らは少しずつ、時にはティースプーンで数杯、お茶を届け始めた――作家を喜ばせるために。

ミハイル・ブルガーコフ(1891~1940年)にとって、お茶は、過ぎ去った日々の思い出だった。彼は、母にこう書き送った。「最近の一番楽しい思い出は…何だと思います?お母さんのところで、ソファに寝そべって、フランスパンをかじりながらお茶を飲んでいたことです。もう一度あんな風に、せめて二日間でも寝転がって、お茶を飲みながら何も考えずにいられたら、どんなにいいでしょう。僕はもうひどく疲れました」

ロシア風茶道

『罪と罰』の作者フョードル・ドストエフスキー(1821~1881年)は、若い頃からお茶が大好きで、学生時代には父親に、「お茶をこんなにたくさん飲んで(金を使わなければ)、飢え死にせずに済むでしょうにね!」と、手紙に書いている。彼は甘くて濃い紅茶を好み、妻アンナ・ドストエフスカヤの言葉を借りれば、「ほとんどビールみたいに見えた」そうだ。紅茶なしでは、原稿を書き始めなかったという。

彼は、しばしば深夜に仕事をし、その間サモワールは、作家のために温められていた。お菓子が大好きだったドストエフスキーは、いつも次のようなスイーツを特別な棚に常備していた。すなわち、「白いパスチラ(*マシュマロに似たロシアの伝統的なお菓子)、蜂蜜、キエフ・ジャム、チョコレート(子供用)、青いレーズン、ブドウ、赤と白のパスチラ・スティック、各種のフルーツゼリー」。

ドストエフスキーは、自分でお茶を淹れ、「パパのスプーン」と呼ばれる、自分専用のスプーンまで持っていた。「…彼はよく茶碗を書斎に持ち帰り、また戻ってきて、お茶を注ぎ足したり薄めたりしていた。彼はこう言っていた。『お茶を注いだときはいい色に見えるのに、書斎に持ち帰ると色が違っているんだ』」

至福の時

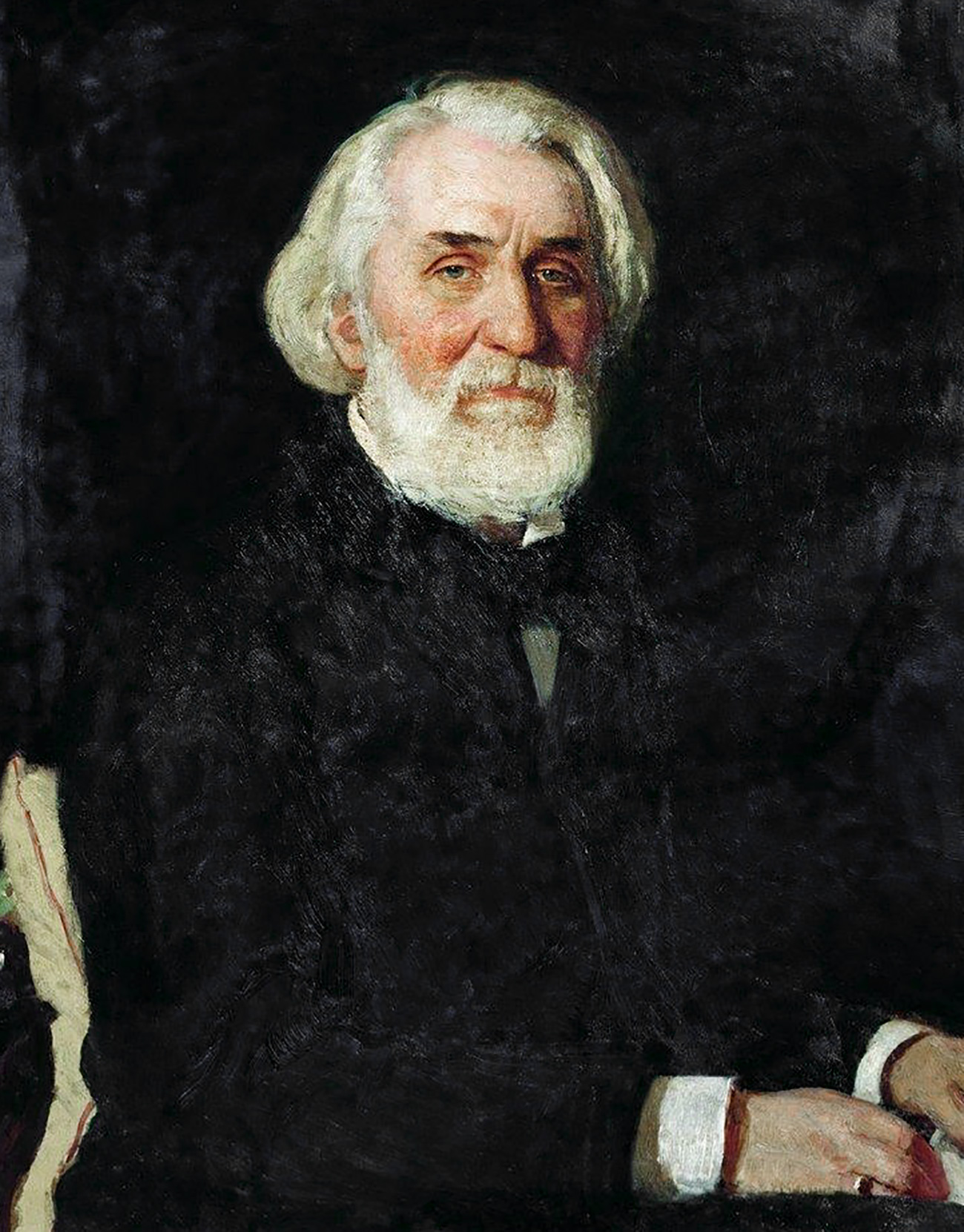

「私は朝、美味しい紅茶を飲む。素晴らしいプレッツェル(独特な結び目の形に作られた菓子パン)といっしょに、大きくて素敵なイギリス製のカップで。テーブルにはランプが灯っている。つまり、私は至福の時を過ごし、震えるような、秘密めいた、恍惚とした喜びとともに、孤独を満喫しているわけだ。そして、私は仕事する。本当にたくさん仕事する」。イワン・ツルゲーネフ(1818~1883年)のように一日を始めたいと思わない人がいるだろうか?

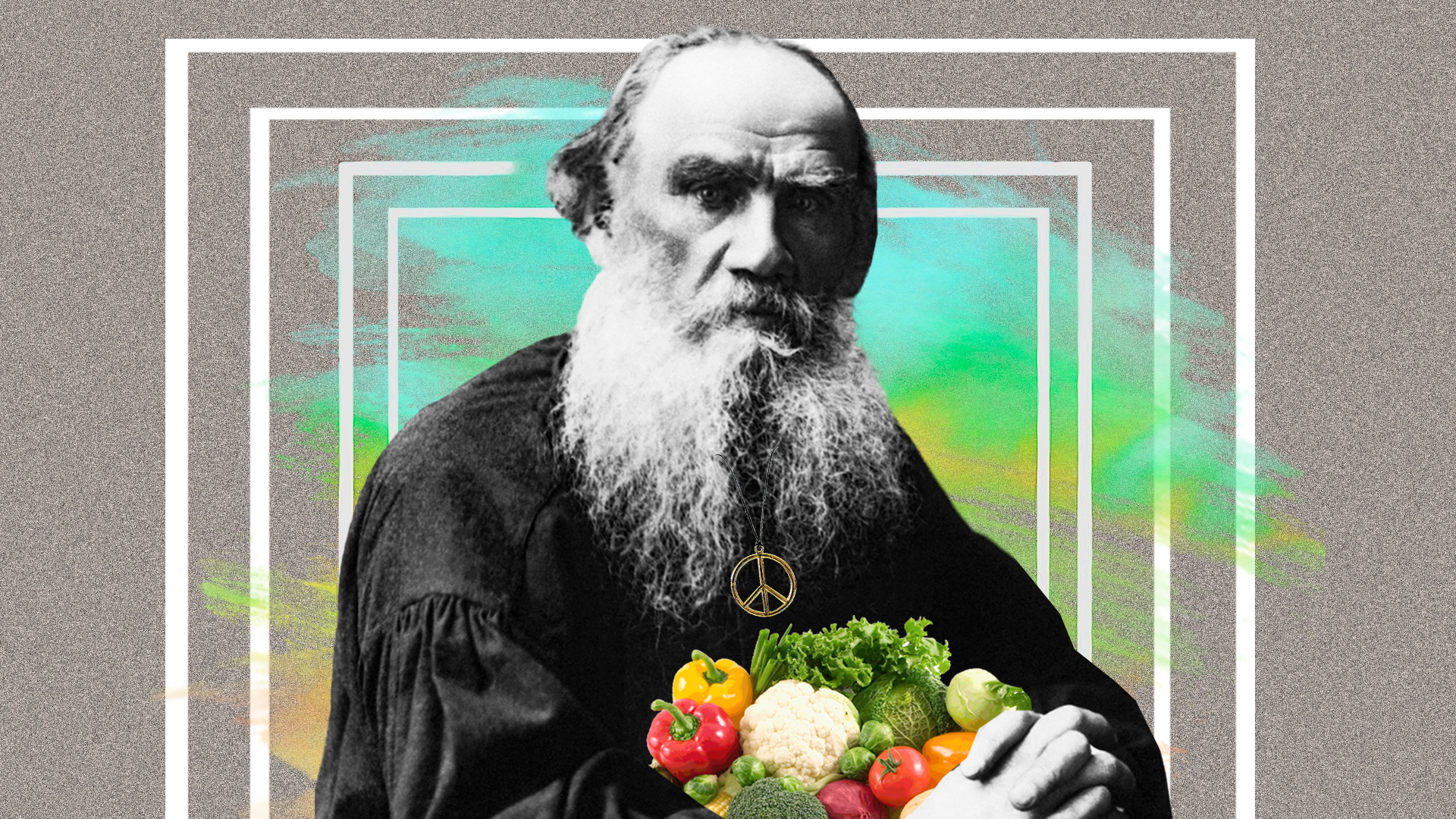

「早起きして、水を飲み、水浴びし、お茶を飲んで、昼食まで何もしなかった」と、レフ・トルストイは、日記に記している。超大作『戦争と平和』の作者は、信じ難いほどの量のお茶を消費した。1日に5リットル、茶碗25杯にも及んだという。トルストイは、「お茶は、私の魂の奥底に眠る潜在能力を解き放つ」と認めている。