ロシア文学に登場する代表的狂人5選

アレクサンドル・グリボエードフ『知恵の悲しみ』より、アレクサンドル・チャツキー

風刺喜劇『知恵の悲しみ』の挿絵、1913年

風刺喜劇『知恵の悲しみ』の挿絵、1913年

全編が詩の形式で書かれたグリボエードフの喜劇『知恵の悲しみ』の主人公チャツキーは、久しぶりにモスクワに戻って来る。そしていきなり、周囲を糾弾し始める。彼は社会制度そのものに抗うが、そのためにモスクワの市民社会からは狂人の烙印を押される。チャツキーの狂気は医学的な診断ではなく、社会的な診断である。ある意味、「狂気」の仮面を用いて言い難い真実を述べる佯狂者の役割を、チャツキーは演じていたと言えよう。

フョードル・ドストエフスキー『白痴』より、ムイシュキン公爵

映画『白痴』の撮影現場でムイシュキン公爵を演じるユーリイ・ヤーコブレフ

映画『白痴』の撮影現場でムイシュキン公爵を演じるユーリイ・ヤーコブレフ

レフ・ムイシュキン公爵はたしかに健康ではない。彼は19世紀当時「倒れる病」と呼ばれた、てんかんを患っていた。発作が起きる直前、公爵はある種の覚醒状態になる。純粋かつ直情的な彼の奇妙な言動はすべて、この持病が原因だ。同時に、ムイシュキン公爵はチャツキー同様の佯狂者でもある。彼の「愚かさ」は、彼の賢さなのだ。純朴で正直、表向きの社会的な仮面を持たない彼は、社会集団の中では狂人扱いされる。社会的な約束事によって成立している世界において、彼の正直さは不条理で場違いに思われてしまう。ムイシュキンの狂気は、理想が現実にぶち当たった悲劇であった。ムイシュキンは、19世紀のペテルブルクに現れ、ペテルブルクの欲望に叩きのめされたキリストなのである。

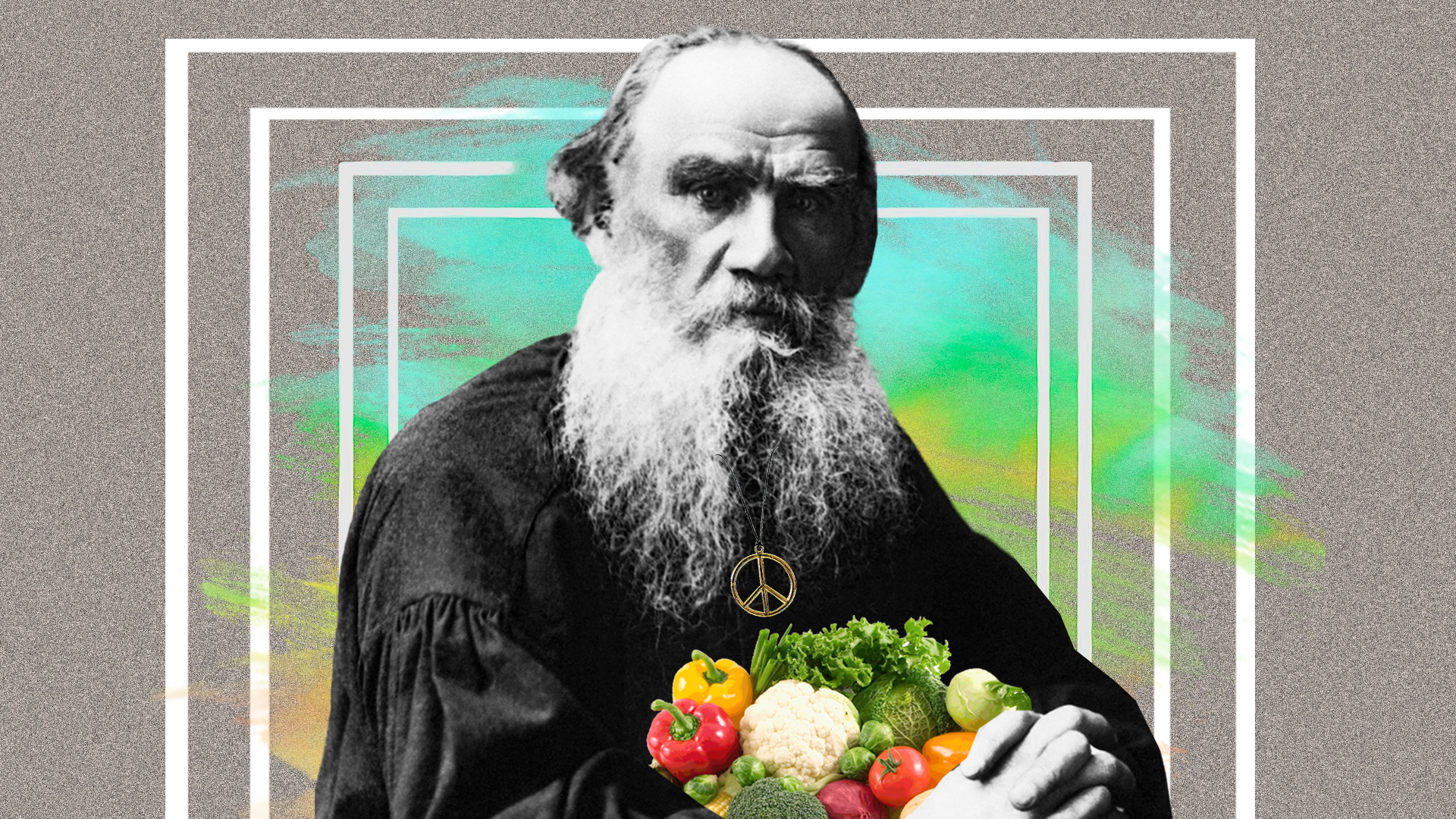

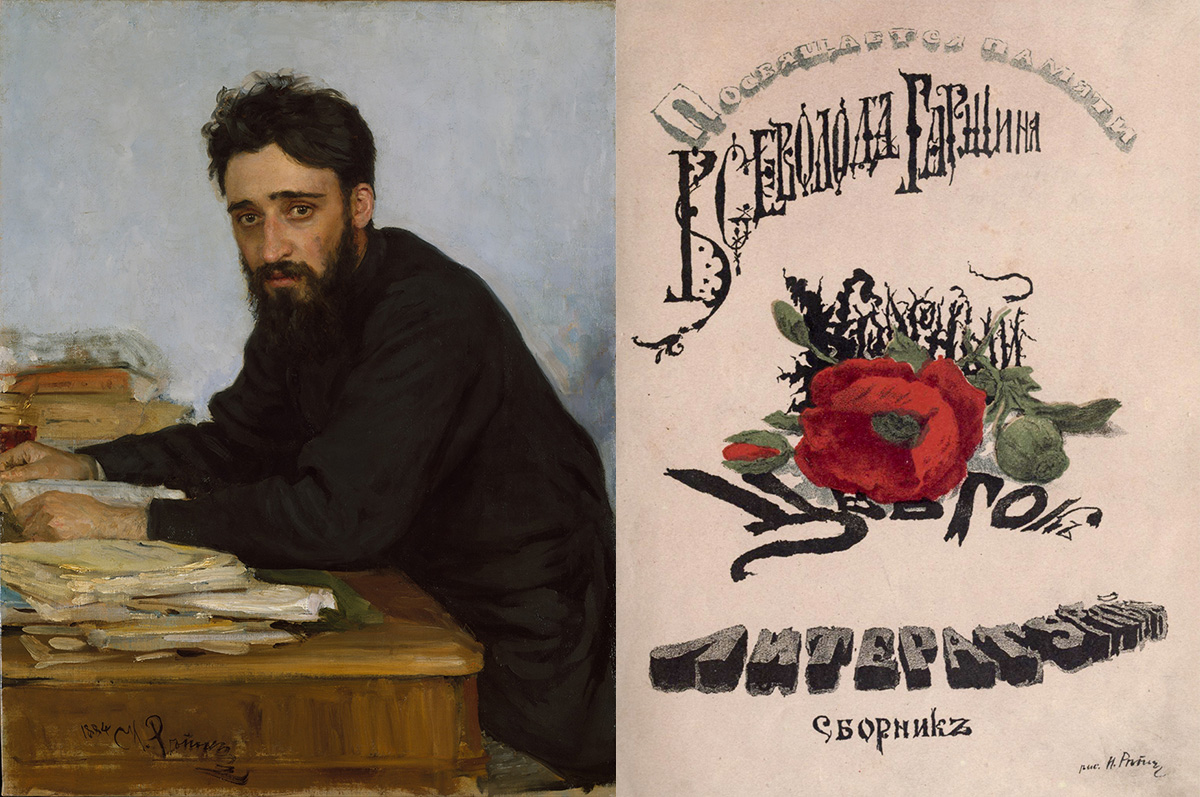

フセヴォロド・ガルシン『紅い花』の主人公

イリヤ・レーピン作「フセヴォロド・ガルシンの肖像」/短編小説『赤い花』の挿絵

イリヤ・レーピン作「フセヴォロド・ガルシンの肖像」/短編小説『赤い花』の挿絵

ロシア文学でも屈指の、研ぎ澄まされた狂人像。主人公は、病院の庭に咲く芥子の紅い花に、世界中の悪が凝縮されていると信じている。彼は自分こそが、その花を駆除して世界中の悪に打ち勝つために選ばれたと思っている。彼は様々なプランを考え、看護スタッフに警戒されぬよう、大人しい患者を装い、花に近づくために策を講じる。そして悲願を達成して、使命を果たした満足感の中に死ぬ。主人公の狂気は、孤独な個人が挑む、世界の不条理との戦いのメタファーだ。彼は、象徴的に体現された世界の不幸に立ち向かうドン・キホーテなのだ。

アントン・チェーホフ『六号病棟』の登場人物たち

ウラジーミル・イーリィン(ラーギン医師役)とアレクセイ・ヴェルトコフ(グロモフ役)、映画『六号病棟』の撮影現場にて

ウラジーミル・イーリィン(ラーギン医師役)とアレクセイ・ヴェルトコフ(グロモフ役)、映画『六号病棟』の撮影現場にて

この中篇では人生そのものが狂気であり、健常者と異常者の境界は消失している。作中、第六病棟には精神病患者が収容されている。患者グロモフは被害妄想にとりつかれており、逮捕と苦役を怖れている。治療を担当する医師ラーギンは、本来は学識と分別を備えた人物だったが、今は怠惰で無気力である。自分の勤務する病院の汚れ具合にも、横行する暴力にも無関心だ。ラーギン医師は悪に抗うどころか、その悪を合理化する。彼の「分別」こそが、紛う方なき狂気なのだ。だがグロモフと話すうちに、ラーギンは相手を唯一の興味深い話し相手と認める。対話の中で、ラーギンの眠っていた良識が呼び起こされる。しかしそれが、彼を破滅させる。やがてラーギン自身が、精神異常者として第六病棟に押し込まれてしまう。

ミハイル・ブルガーコフ『巨匠とマルガリータ』の登場人物たち

アルバート劇場によるミハイル・ブルガーコフの小説『巨匠とマルガリータ』の上演

アルバート劇場によるミハイル・ブルガーコフの小説『巨匠とマルガリータ』の上演

作中の前半、イワン・ベズドームヌイは自信に満ちたソ連の詩人だ。しかしヴォランドと出会い、ベルリオーズの死を予言されたことで、彼は正気を失っていく。入院中、ベズドームヌイは自分の詩作の無価値を悟り、新たな世界感を獲得する。巨匠は、文学界の迫害に耐え兼ね、「永遠に触れた」ことで常軌を逸していく。彼は、見たことも無い出来事をリアルな小説として描いたのだ。彼の発狂は、誠実と才能の代償だった。ブルガーコフは、狂気が真実と高次のリアルに触れるための接点となる世界を創り上げた。作中の狂気は知識の、創作の、真実の追求の代償なのだ。