ロシア文学における最も感動的なラブシーン5選

詩人アレクサンドル・プーシキンの韻文小説『エフゲニー・オネーギン』(1832年)

田舎育ちの夢見がちな令嬢タチアナ・ラーリナは、村にやって来た、「ふさぎの虫にとりつかれた」社交界の伊達男、エフゲニー・オネーギンに激しく恋をする。彼女は彼に手紙を書き、自分の気持ちを告白する。この手紙は、ヨーロッパ文化におけるジュリエットのバルコニーでの独白のように、ロシア文化において重要な位置を占めるものとなった。しかし、ロミオとは違って、オネーギンは、「自分は結婚には向かない。幸福を楽しむようにはできていない」と、かなり冷淡に対応する。

オネーギンは、心ならずも決闘で友人を殺し、放浪生活を送るようになる。決闘の数年後、オネーギンは、サンクトペテルブルクでタチアナと出会う。彼女は、将軍に嫁いで公爵夫人になっており、社交界の花形だった。オネーギンは彼女に心を奪われ、愛を求める。

しかし、今のタチアナは、まさに貴婦人で、「堂々たる、しかし気取らない、社交界の花形」であり、自分の気持ちがまだ生きていることを認めながらも(「あなたを愛しているのに、なぜ偽ることがありましょう?」)、結婚の義務と貞節を守り、彼を拒絶する。「でも私は他の男に嫁した身。/永遠に貞節であり続けます」彼女の拒絶は冷淡さではなく、成熟した決断であり、愛の最高の現われとも言えよう。これはロシア文学における最も感動的な愛の一つだ。

*日本語訳:

・木村彰一訳、講談社文芸文庫、1998年。

・池田健太郎訳、岩波文庫、1962年。

その他

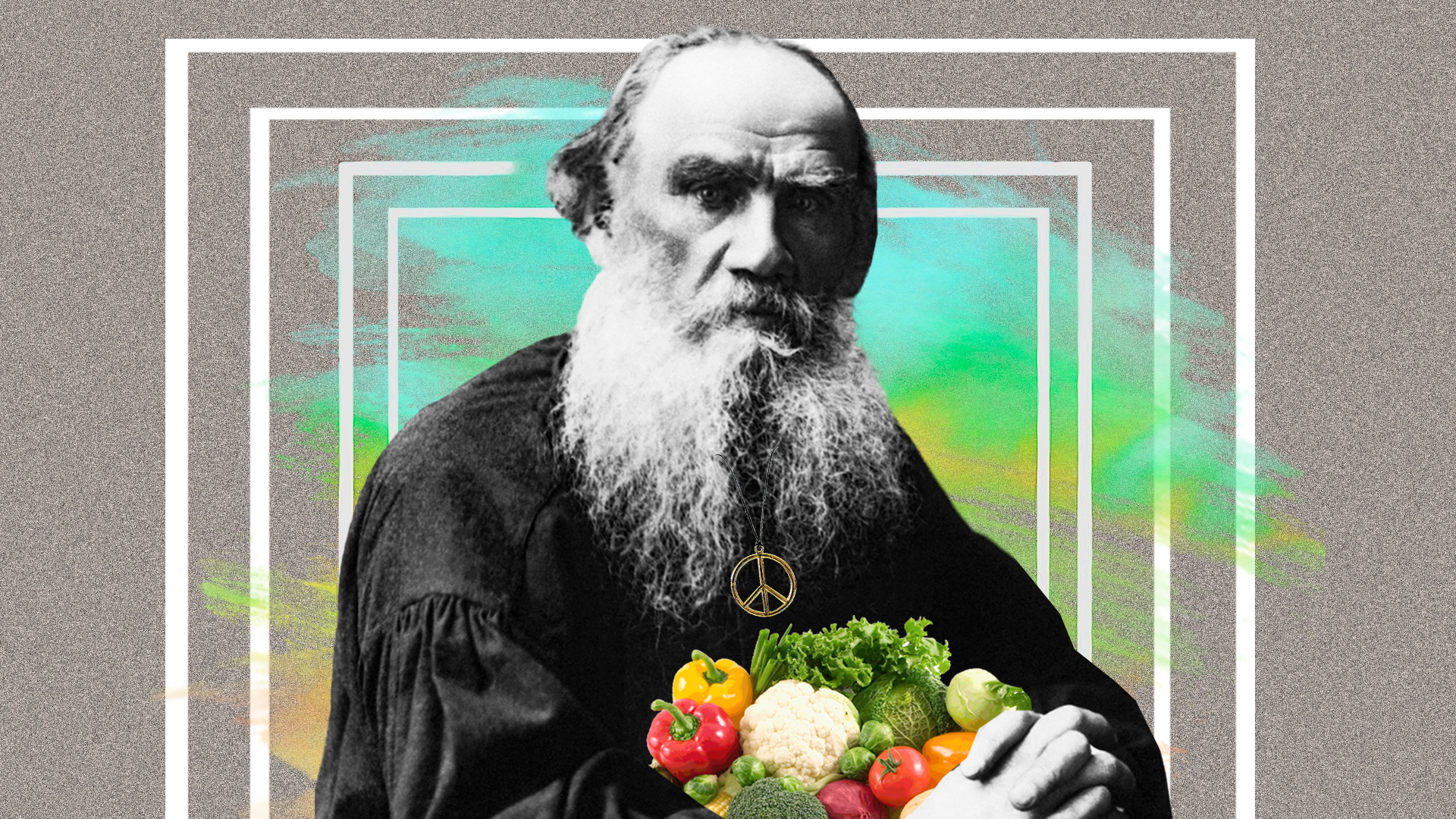

レフ・トルストイ『アンナ・カレーニナ』(1877年)

モスクワの舞踏会で、若きアレクセイ・ヴロンスキー伯爵は、うら若い令嬢キティ・シチェルバーツカヤに心を奪われ、プロポーズ寸前だった。キティ自身も、幸せな希望に胸を膨らませ、この瞬間を心待ちにしていた。そこへ、たまたま用事でモスクワに来ていた貴婦人アンナ・カレーニナが、サンクトペテルブルクからの客人として現れる。

もっぱらキティに注目していたヴロンスキーは、突然、アンナに目を向ける。そしてすべてが変わる。今や彼は、アンナしか見ていない。この情景は、不安、嫉妬、そして絶望に満ちたキティの視点から描かれている。アンナを前にしたヴロンスキーの態度、口調、そして顔つきが一変するのを、キティは恐怖に震えながら見守る。「キティは、ヴロンスキーの当惑と従順さが入り混じったような表情を目にし、驚いた。賢い犬が何か罪を犯したときの表情のようだった」

キティは、アンナ自身の中に、「異質で悪魔的な何か」を見る。

この場面は、三人すべてにとって、もはや後戻りできない地点となる。キティにとっては希望の終焉であり、ヴロンスキーにとってはそれまでの人生を帳消しにする、すべてを飲み込む情熱の始まりだ。そして、アンナにとっては悲劇的な結末へと導く禁断の感情の目覚めである。

*日本語訳:

・中村融訳 「アンナ・カレーニナ」 岩波文庫(上中下)、改版1989年。

・木村浩訳 「アンナ・カレーニナ」 新潮文庫(上中下)、再改版2012年。

・望月哲男訳 「アンナ・カレーニナ」 光文社古典新訳文庫(全4巻)、2008年。

・北御門二郎訳 「アンナ・カレーニナ」 東海大学出版会(上下)、新版2000年。

その他

イワン・ツルゲーネフ『初恋』(1860年)

16歳のウラジーミルは、両親の別荘で夏を過ごしていたとき、隣家の公爵令嬢ジナイーダに恋をする。多くの崇拝者をもつジナイーダは、ウラジーミルに思わせぶりな態度をとり、時には彼を引き寄せ、時には遠ざける。ウラジーミルはすぐにジナイーダが本気の恋をしていることに気づくが、誰に恋しているのか分からなかった。

悲劇的な真実は、庭での場面で明らかになる。ウラジーミルは、ジナイーダと…自分の父との密会を偶然目撃する。ジナイーダは、ウラジーミルのうぶな恋情とは違う、本物の、すべてを飲み込む、すべてを犠牲に供する愛を、図らずも彼に見せつけ、少年の世界を打ち砕く。

この作品は、多くの点で自伝的だ。若い頃、ツルゲーネフは、公爵令嬢エカテリーナ・シャホフスカヤを恋していたが、彼女は、未来の作家の父と恋愛関係にあった。

*日本語訳

・神西清 訳『はつ恋』新潮社〈新潮文庫〉、1952年。

・沼野恭子 訳『初恋』光文社〈光文社古典新訳文庫〉、2006年。

その他

ミハイル・ブルガーコフ『巨匠とマルガリータ』(1940年)

ブルガーコフのこの長編小説は、ポンテオ・ピラト(ローマ帝国のユダヤ属州総督)と、悪魔(ヴォランド)の春の舞踏会とを描いているが、主な筋の一つは、「巨匠」とマルガリータの愛だ。それは、モスクワの路地裏での偶然の出会いから始まる。愛する人を救うため、マルガリータは悪魔と取引をし、魔女となって、数々の試練を受ける。

巨匠を救ったのは彼女の愛だった。彼女の真情に動かされたヴォランドは、焼かれた原稿を巨匠に返し、恋人たちに、地上の苦しみから遠く離れた永遠の憩いの場を与える。

巨匠とマルガリータの出会いは次のようだった。ある春の日、巨匠は、黒いコートを着て黄色い花束をもった女性に出会う。彼女の眼差しに宿る、切ないほどの孤独に心を打たれる。そして、何とも言えない魅力に駆られ、巨匠は彼女の後についていく。彼女は突然、彼にこの花が好きかと尋ねた。彼は「いいえ」と答えたが、その瞬間、生涯ずっと彼女を愛するだろうことを悟る。「愛が私たちの前に飛び出してきた。まるで路地裏の地中から飛び出した殺人者のように。そして、私たち二人を一度に襲った!まるで雷に打たれたように、プーッコ(フィンランドのナイフ)が突き刺さされたように!」。やがて二人は密かに夫婦となった。

*日本語訳:

・水野忠夫訳、岩波文庫、2015年。

・法木綾子訳、群像社、2000年。

・中田恭訳、三省堂書店、2016年。

イワン・ブーニン『暗い並木道』(1944年)

38話からなる連作小説『暗い並木道』は、束の間の恋心から一切を飲み込む情熱まで、あらゆる形の愛を描いている。作者自身、この短編集を自身の最高傑作と考えていた。愛という現象についての考察が集大成された作品だ。感傷的な要素を一切除き、愛を人生の根源的な力かつ不可抗力として描いている。

ブーニンにとって、愛は理性や社会通念よりも強い。この短編集のタイトルとなっている『暗い並木道』は、かつての恋人たちが自分たちの関係について語る場面を描いている。

陰鬱な秋の日、中年の軍人ニコライ・アレクセーエヴィチは、宿屋に立ち寄る。そこの女主人は、彼の昔の農奴ナジェージダだった。かつてニコライは、彼女を熱烈に愛したが、「立派な」結婚のために捨てたのだ。宿屋を出るとき、ニコライ・アレクセーエヴィチは、この女性こそが人生で最も大切な人だったと気づく。

彼もまた、彼女の人生において最も大切な男だった。そして彼女は、そのことを決して許さなかった。「話が私たちの気持ちのことに触れたから、正直に言うわ。私はあなたを決して許せない。あのとき、あなた以上に大切なものはこの世に何もなかったように、それ以来、何もないの。だからあなたを許せないの。思い出す意味なんてないでしょ?『死者を墓地から運び出すことはない』(覆水盆に返らず)のだから」

*日本語訳:

『暗い並木道』(原卓也訳)、国際言語文化振興財団、1998年。