ボリシェヴィキが宣伝したフェミニズム

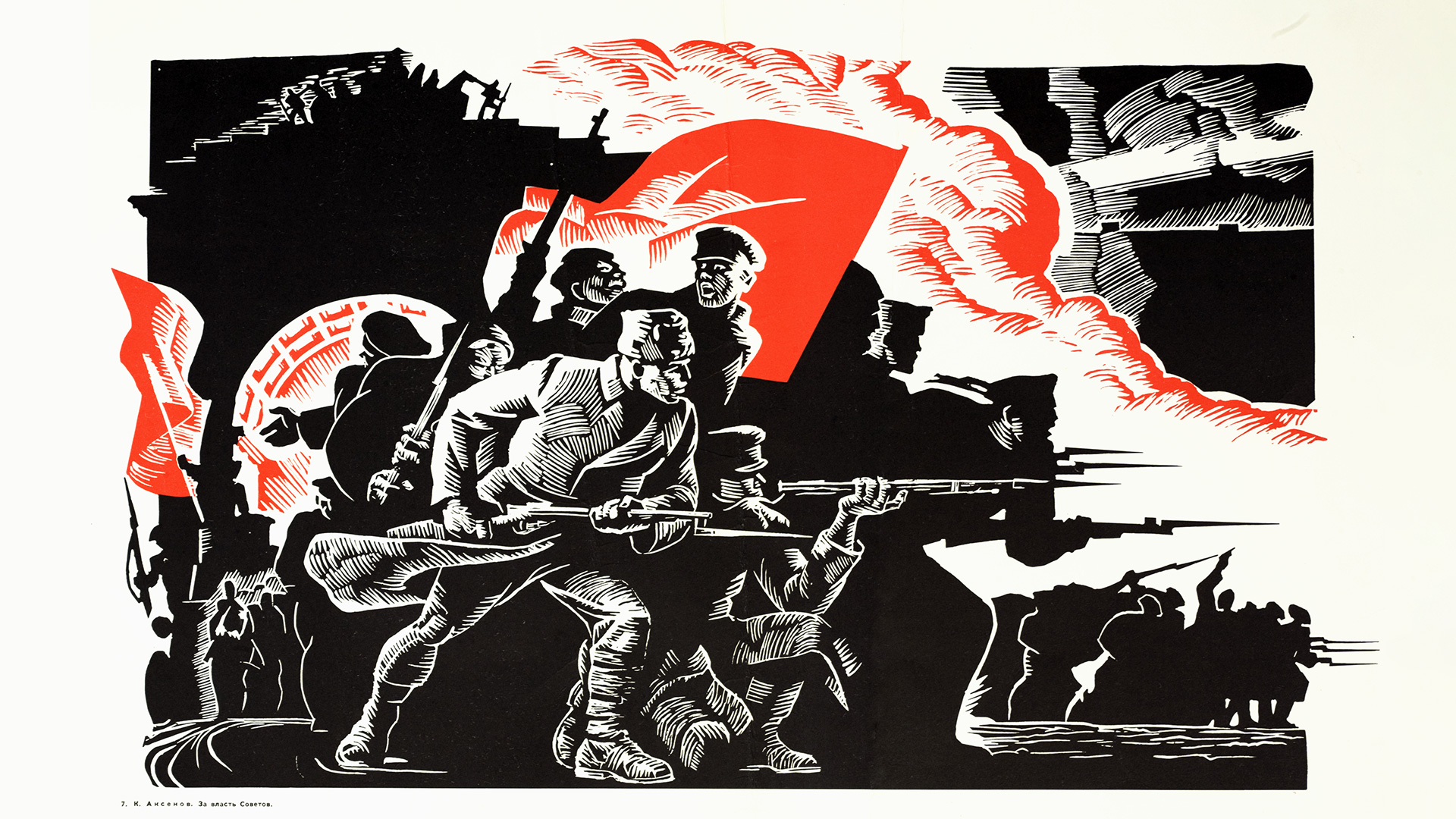

20世紀初頭のロシアを揺るがした女性労働者達のデモは、ロシア革命の重要な一環であった。ソビエト・ロシアは最も早い時期に男女同権が達成された国の1つだが、こうした背景も一助となっていた。

ボリシェヴィキは、女性がソーシャル・キャピタルの重要な要素であり、女性向けのプロパガンダと教育に注力する必要があると理解した。

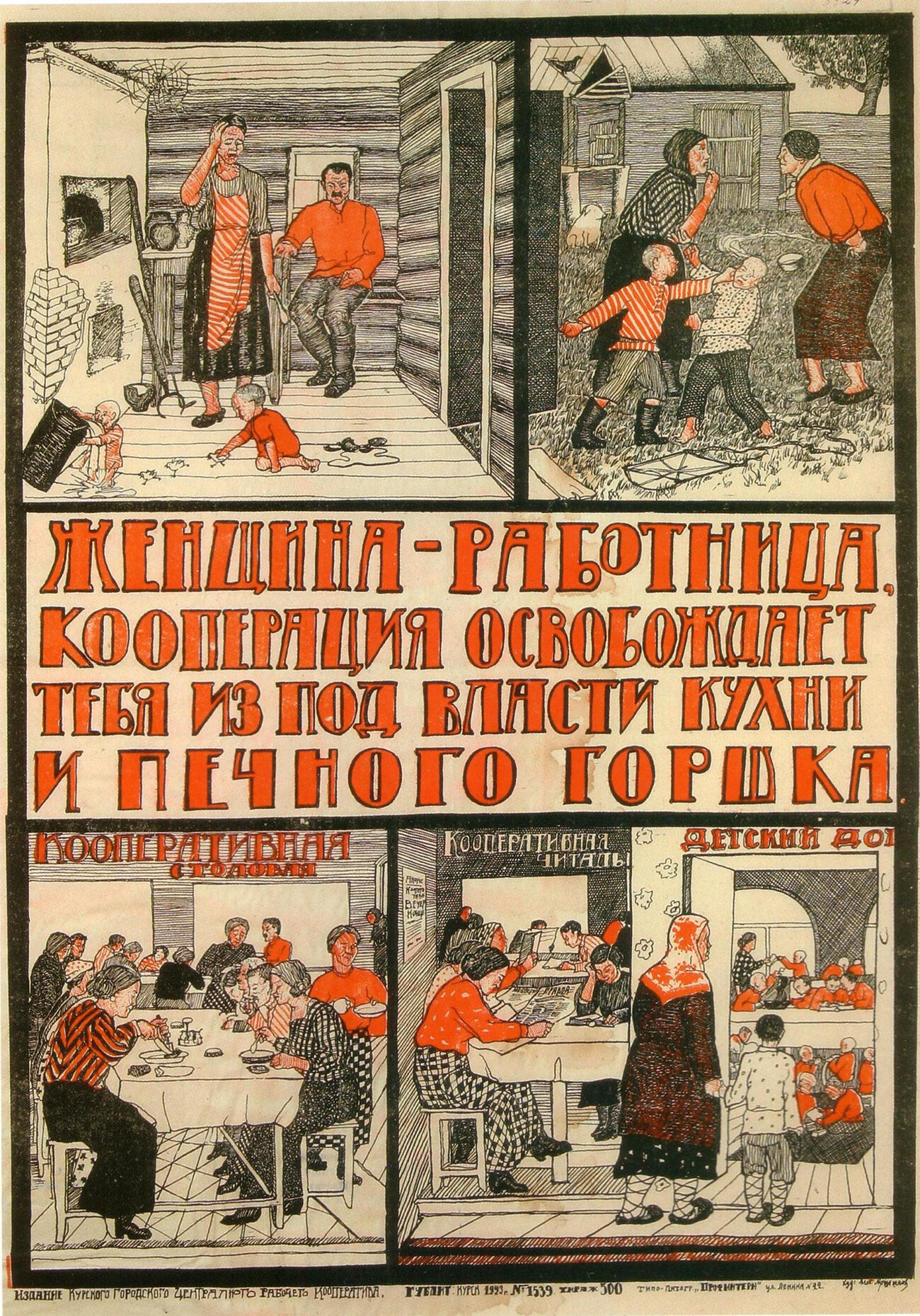

女性「か弱い」存在であり、家で子供の世話をし、夫の面倒を見て「台所の奴隷」としてひたすら家事の責任に追われるという「旧体制的」な考えを払拭するのが重要な課題となった。

1917年の革命の直後から、給与や婚姻や家庭において女性の権利を男性と同等にする法令が出された。女性は8時間労働制となり、妊娠と出産にともなう休暇と手当が導入された。(ソビエトの「ディクレト(法令)」によって導入されたため、このような休暇は現在でも「ディクレトヌイ(ディクレトの)休暇」と呼ばれている)。

レーニンと女性たち

レーニン自身も、女性の権利を強く訴えていた(女性たちの支持をも期待してのことだろう)。女性大会や女性会議といった提案を支持し、女権拡張を訴える女性革命家たちとも頻繁に会った。

1919年、「ソビエト権力と女性たちが置かれる立場」という論評でレーニンは次のように書いている:

「ソビエト政権がこの2年間、欧州でも最も後進的な国で女性の解放と“強い方の性”との同権のために成し得たことは、世界中の先進的で文明的な“民主的”共和国が130年かけて成し得たことよりも大きい。」

レーニンは、私有財産のあるブルジョワ国家では、

「世界中のどの国でも、いかなる先進的な国でも女性の権利は真に対等たり得ない」

と考えていた。偉大なフランス革命でさえこの課題を解決できず、

「法的に男性と同等の権利も与えられず、男性による後見と迫害から解放できなかった」

とした。

党直属の女性担当部局

革命前からボリシェヴィキ党には女性労働者や農村女性向けの宣伝・プロパガンダ委員会があった。1919年、共産党内に女性担当部局、いわゆる女性局が設立された。ソビエト大辞典の記述によると、

「労働婦人に対し共産主義精神をかん養し、社会主義構築に参画させる目的」であった。

イネッサ・アルマンド

イネッサ・アルマンド

初代局長に就任したのはイネッサ・アルマンド。レーニンの同志であり(愛人でもあった可能性がある)、熱烈な革命家であった。アルマンドは共産主義女性カンファレンスを開催し、伝統的家族観や女性観と闘った。

アレクサンドラ・コロンタイ

アレクサンドラ・コロンタイ

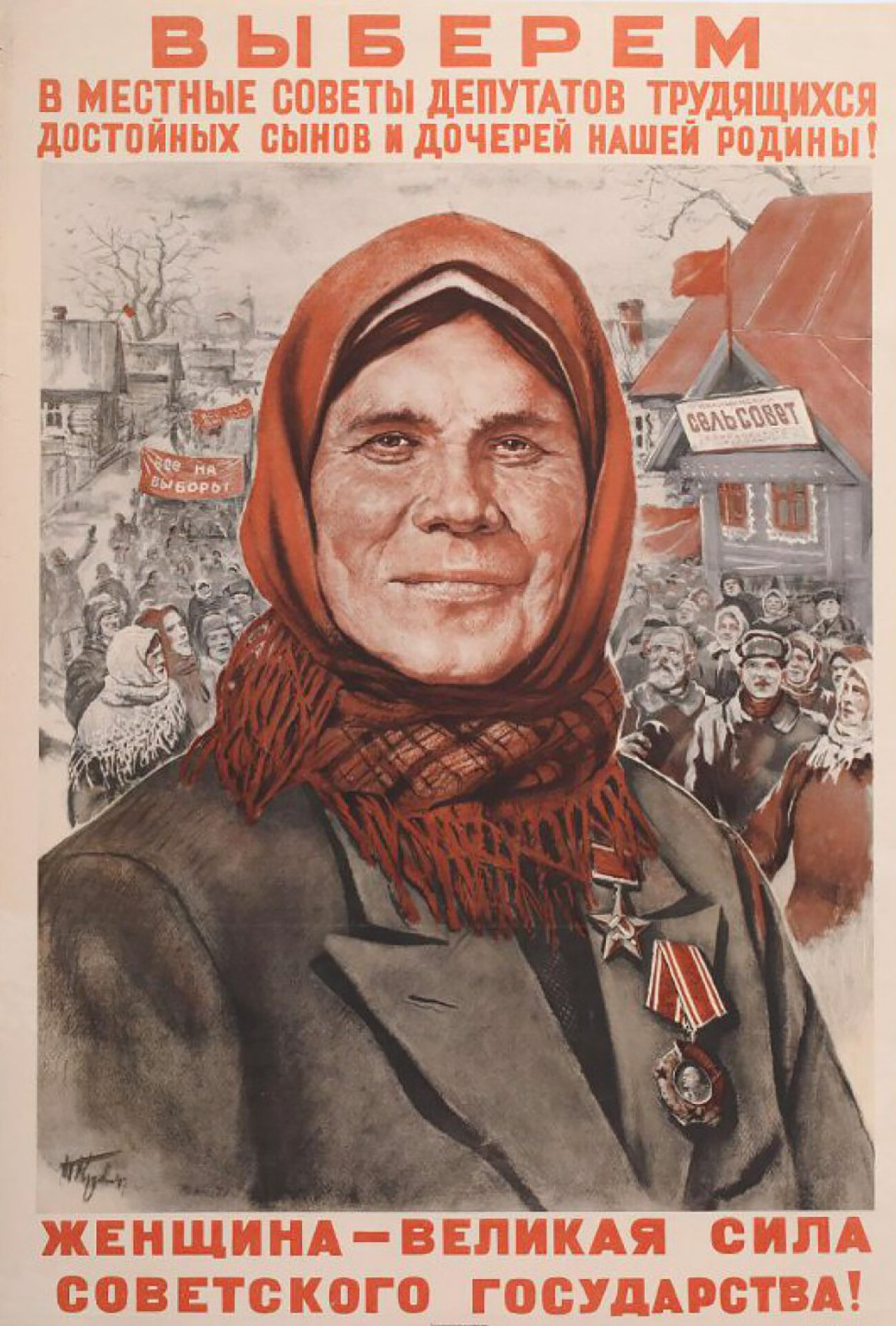

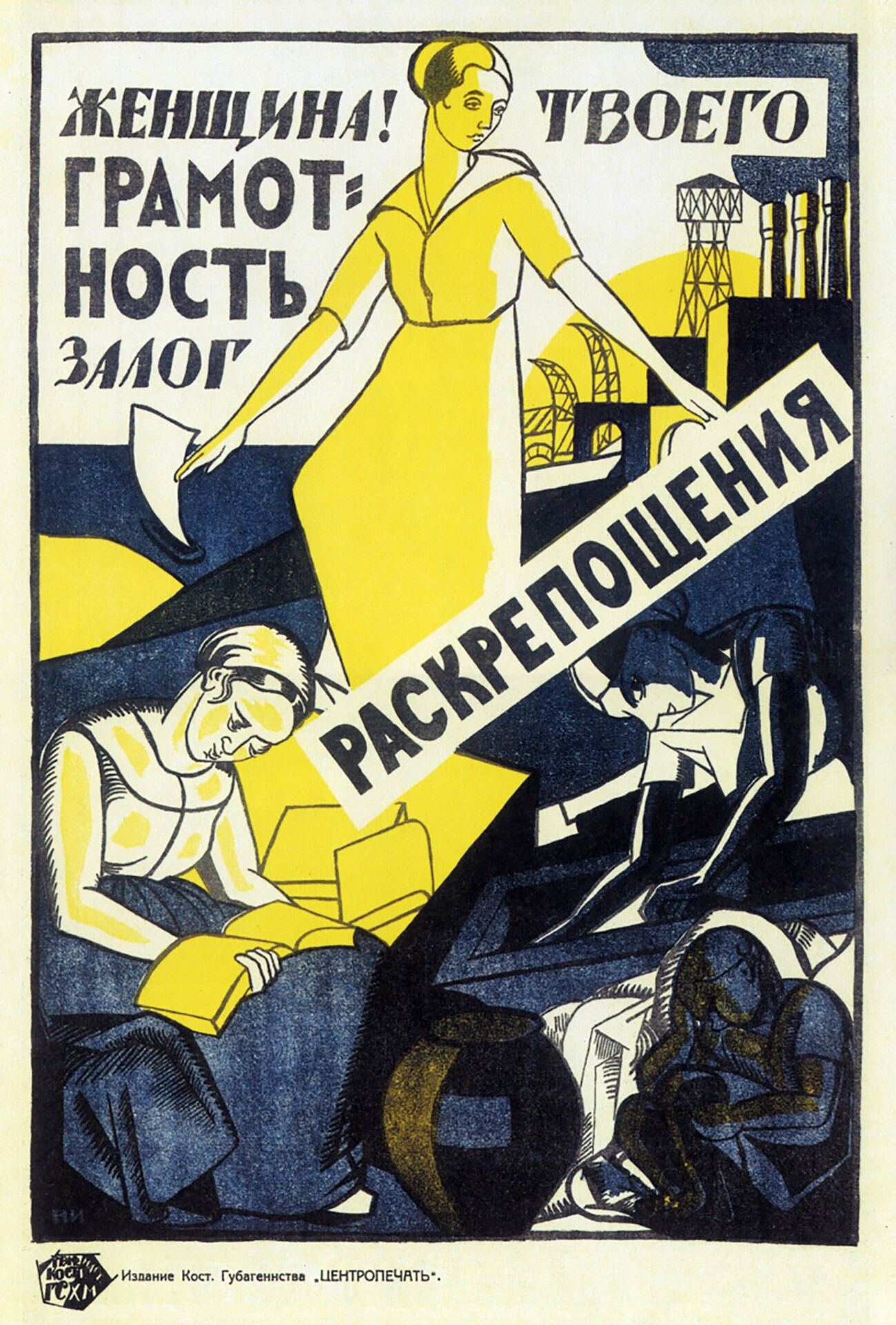

1920年、アルマンドの後任にもう1人の著名な女性革命家(後にロシア初の女性大臣、女性外交官)アレクサンドラ・コロンタイが就任。コロンタイは女性の教育に熱心に取り組んだほか、新たな体制のもとで労働条件や家庭における役割分担が変わったことを女性たちに周知するべく宣伝活動に勤しんだ。

女性局の主な目的は次のようなもの:

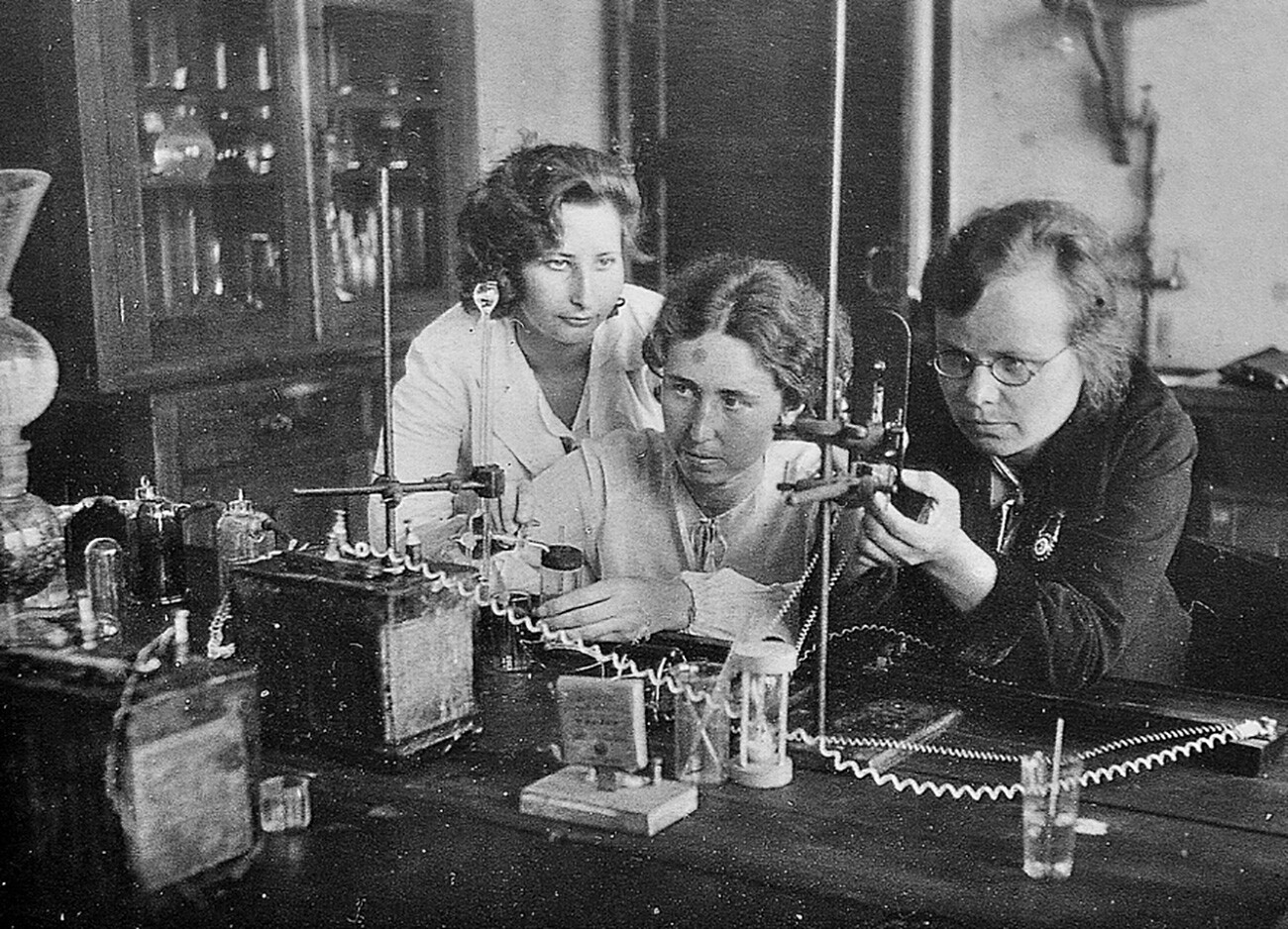

- 女性の識字率向上、党学校の整備

- 女性の権利保護、女性の権利に関わる法令の整備

- 女性向けの宣伝とプロパガンダ、女性の労働への参加

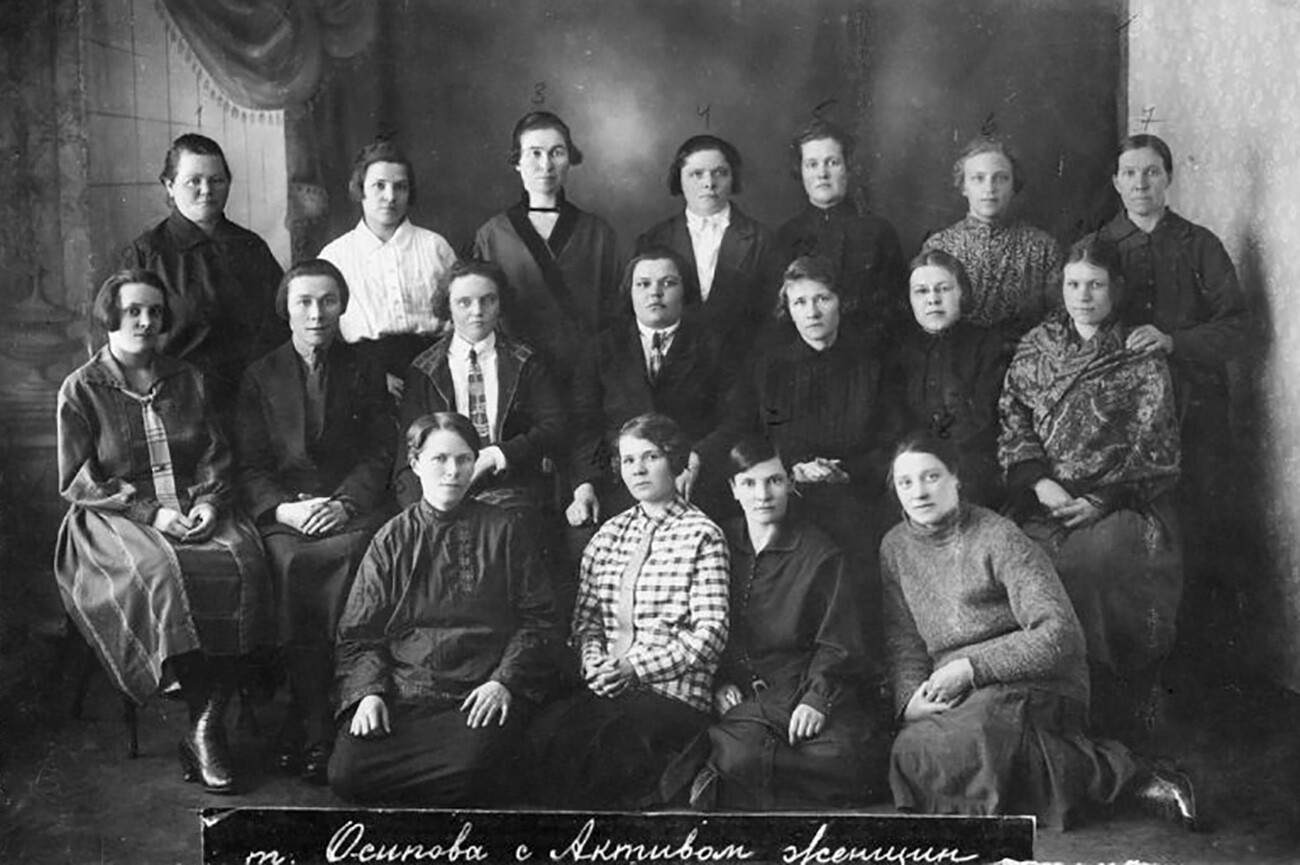

- 全国的に党細胞における女性代議員運動を確立する

また、女性局は社会問題を幅広く扱い、傷病赤軍兵士の救済委員会を設置し、内戦中は避難所の設置などを行った。女性局の女性スタッフは孤児の世話や、孤児院の開設、公共食堂や勤労奉仕も組織した。1920年代末になると、全国で活動する女性局の女性代議員は60万人を超え、大会にも参加した。

レーニンの妻、ナジェジダ・クルプスカヤの直接指導のもと、『労働婦人』、『農婦』、『共産婦人』といった専門雑誌も刊行された。

こうした雑誌は、

「労働婦人と農婦を共産主義の闘争とソビエトの建設に参加させる」ことが目的であった。そのためには、女性が社会において同権の一員となり、労働力となることが重要だった。ソ連の最初期の女性雑誌については、こちらの記事を参照。

フェミニズムの曲解と女性局の閉鎖

女性問題は党内でも議論を呼んだ。女性局を閉鎖し、その権限を宣伝・プロパガンダ部門に統合しようとする試みが何度かあった。1923年の第12回党大会では、「フェミニズム的な傾向」への懸念が表明された。レーニンは病身で、この大会に参加していない。

「こうした傾向から発生し得る特殊な集団は、女性の生活状態の向上を掲げつつ、労働女性を階級闘争から引き離すという結果をもたらしかねない」

という、ボリシェヴィキのピョートル・スミドヴィチの発言が記録されている。

しかしこの時は、党活動に女性をさらに引き入れ、女性労働組合の強化や、女性を労働や労働の保護活動に引き込むための共産主義指導員制度などが提案された。

スターリンもスピーチの中で女性問題に何度も触れた。女性は労働者の中で最も抑圧されているが、女性は人口の半数であり、従って女性達は貴重な労働力であり、労働者階級の味方でなければならない。そうして初めて、労働者階級はブルジョワに勝利できる、とした。

もっとも1920年代末になると、スターリンは「女性問題は最終的かつ完全に解決された」として、女性局の解散を命じた。それでも工場などに夫人評議会は残り、国際会議を含む女性カンファレンスは引き続き開催された。

1941年、ソ連婦人による反ファシズム委員会が設立され、戦後も活動を継続した。その主な役割は、外国からの来訪者にソ連における男女同権を誇示することにあった。男性と並んでファシストと闘い、驚くべき勇敢さを見せつけた女性達は、戦後にはもはや「弱い方の性」などとは決してみなされなかった。