ソ連のレジェンド香水「赤いモスクワ」を知る7項目

1.香水産業の発展期に開発された

「シラミが社会主義に勝つか、社会主義がシラミに勝つかだ!」と、1919年にレーニンはソビエト会議で述べた。伝染病と衛生問題は、ソビエト新政権にとって喫緊の課題であった。工場労働者として村から都市部へ大量に人口が流入したが、彼らは衛生知識が不足していた。歯の磨き方などの衛生的な基礎は、工場にポスター等を掲示して啓発した。

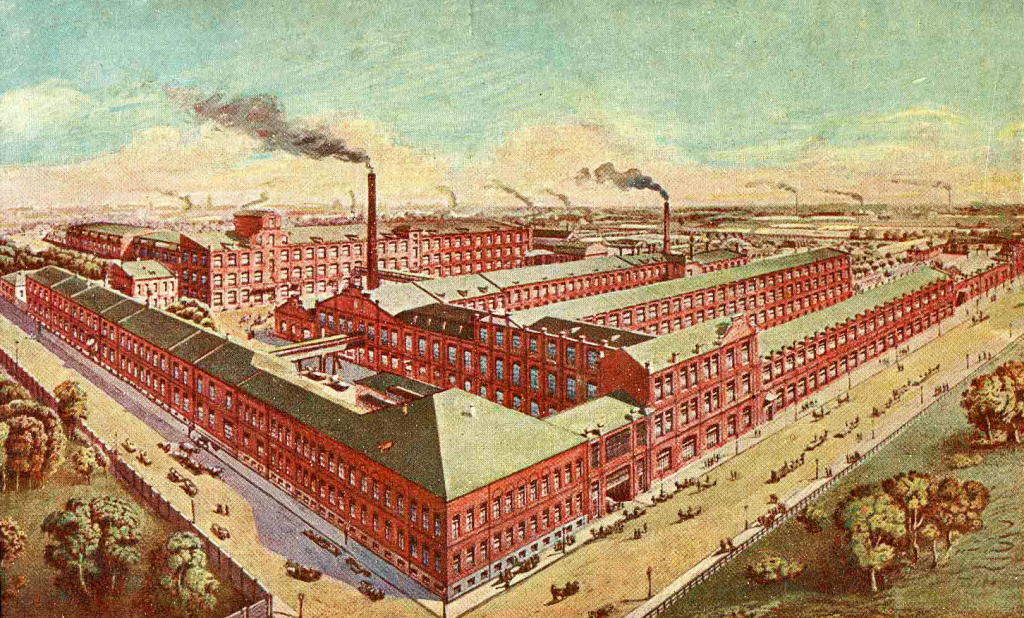

しかし何より、国内の石鹸不足が大問題であった。1922年、国有化されたブロカール社の香料工場が「ノーヴァヤ・ザリャー(新たな夜明け)」と名称を変えて、モスクワで製造を再開した。

2.ネップ時代に生産開始

1920年代に戦時共産主義の緩和とともに新経済政策(ネップ)が開始されると、一時的に自由な市場が復活した。個人の商店が出現し、酒場やキャバレー、レストランが営業を再開した。

都市部のオシャレ好きたちは再び輸入品を買えるようになり、その中にはフランス製の香水もあった。特に好まれたのがL’Origan Cotyで、「赤いモスクワ」の香りに最も近いとされる。「赤いモスクワ」が登場したのは、1925年である。

3.フランス人が開発した香水

オーギュスト・ミシェル

オーギュスト・ミシェル

意外にも、ソ連を代表する香水を開発したのはフランスの調香師だった。オーギュスト・ミシェルは革命前から、複数の化粧品業者のもとで働いており、革命後もソ連にとどまった。貴重な専門家として「クラスナヤ・ザリャー」工場に招聘された彼は、「赤いモスクワ」の製造を提案する。この香水は60以上の素材(カーネーション、ジャスミン、オレンジの花、ジャコウ、柑橘系、ヘリオトロープなど)を使用した複雑な香りの集成だが、中核となるのはアイリスだ。

4.皇室の香りを継承

オーギュスト・ミシェルが「赤いモスクワ」の開発者であり、発売が1925年であることを証明する文書は無い。従って、その開発史には様々なウワサが付きまとう。

革命以前のブロカール社は皇室御用達のメーカーだった。1913年のロマノフ家300周年には、「皇后の愛するブーケ」という香水も発売している。この香水は国際的な博覧会でも複数の賞を受賞したが、その開発者がオーギュスト・ミシェルだった。「皇后の愛するブーケ」が、後の「赤いモスクワ」のベースとなったと考えられている(ただし、この2つの香水は実は同一のもので、名前を変えただけだという説もある)。

5.Chanel №5の双子?

もう1つ、「赤いモスクワ」にまつわる風説が、あのレジェンド香水Chanel №5との類似性である。だが専門家は既に成分を詳細に分析しており、類似点よりも差異の方が多いと結論付けている。

この風説の原因は、Chanel №5を作ったエルネスト・ボーにある。フランス人の調香師ボーは革命前までロシアで暮らしており、やはりロマノフ家300周年に「皇后のブーケ」という、オーギュスト・ミシェルのものに似た名の香水を開発している(Chanel №5の原型とされる)。

しかも、エルネスト・ボーとオーギュスト・ミシェルは同じ時期にモスクワのラレー社で働いていた。だが、彼らが互いのアイディアを盗んだのか、あるいは共通の製造メモがあったのか、謎のままである。

6.革命的なパッケージ

「赤いモスクワ」以前の香水類のパッケージは、どれもコケティッシュな女性や草花模様などのデザインが目立ち、革命前のものを連想させた。ソ連指導部からも、プチブル的であるとして批判されていた。

「赤いモスクワ」はその点、パッケージも含めて革命的だった。従来の絢爛さからは金色の控えめな模様、そして房飾りだけが残り、赤地にアヴャンギャルドでリズミカルな模様が映えるパッケージデザインとなった。

7.全国的な人気は戦後になってから

1920年代、香水はごく限られた層しか買えなかった。1930年代になると、数少ない直営店で香料石鹸やパウダーとともに売られるようになった。

1940年代末になると、「赤いモスクワ」はいよいよ一般的な香水となる。その人気と名声は大変なもので、多くのソ連映画に登場し、憧れの小瓶はソ連中の女性たちの棚に置かれていた。