冬のシベリアやロシア極北で使われる履物は?

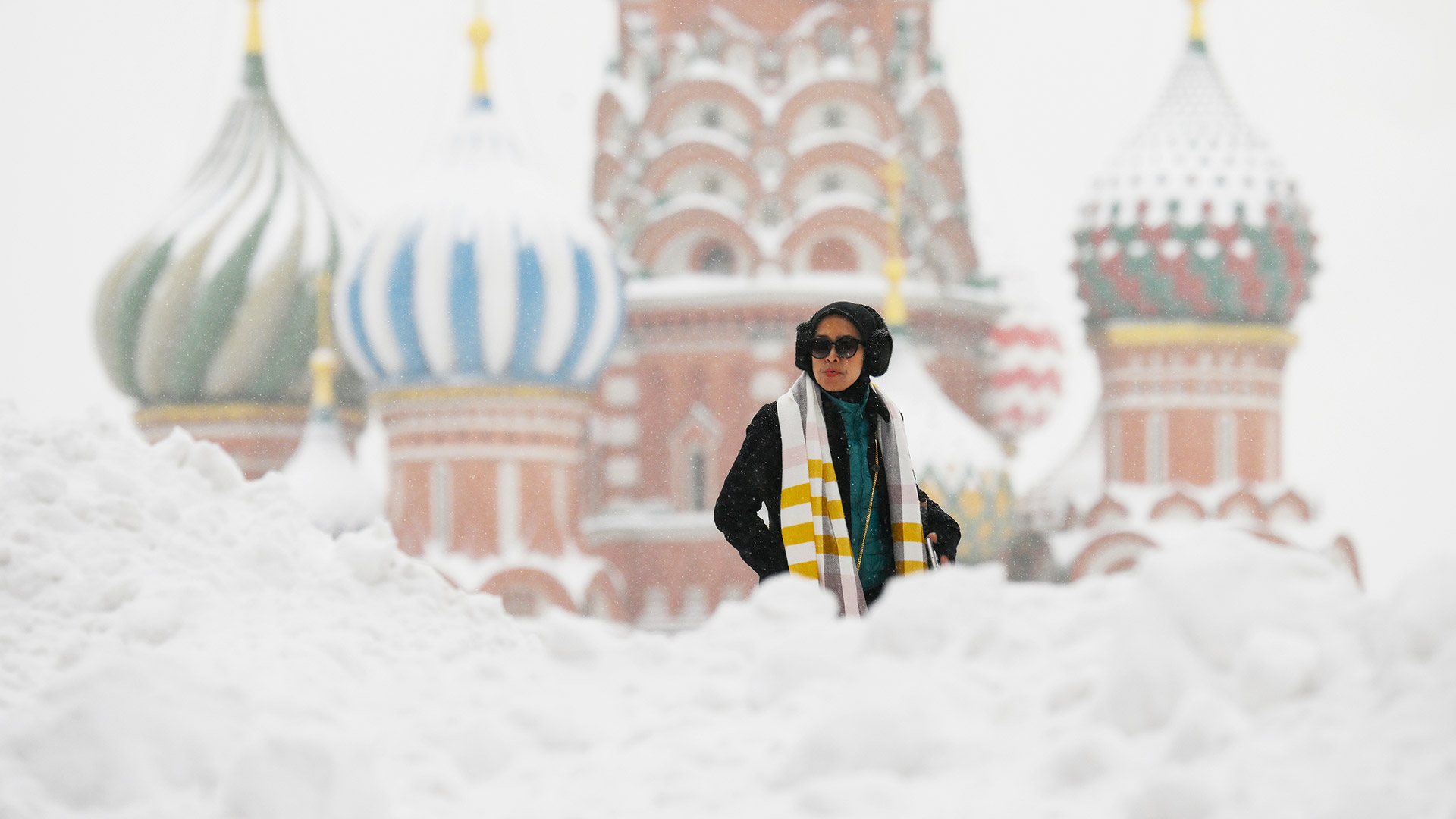

真冬にはマイナス50℃に達することも珍しくないが、それでも通勤通学はしなければならない。防寒具の着こなしについては過去の記事を参照していただきたい。

では、ロシア各地ではどのような伝統的な冬の履物があるのだろうか?

1. ヴァレンキ

羊毛フェルト製のこの伝統的なブーツは、マトリョーシカやサモワールと並ぶロシアのシンボルとなって久しい。19世紀から大量生産が始まり、国中に広まった。通常は灰色・茶色だが、現在では装飾も施され、厚めの快適な靴底を備えたモダンなタイプも販売されている。

ヴァレンキの特徴は、左右の別が無いことだ。爪先が足の形に沿って縮むので、ワンサイズ大きめのものを選ぶのがコツだ。10回は冬を越せる耐久性がある。

ちなみに、ヴァレンキには治療効果もある。羊毛は、筋肉痛やリューマチに効き、傷の回復も促すラノリンを含んでいる。

2. ピームィ

北方民族であるネネツ人やコミ人には、独自の冬用のブーツがある。ピームィと呼ばれる丈の高いブーツで、雪深いツンドラの冬に最適だ。トナカイの毛皮で作られており、毛のある面が外側になっている。

通常、ピームィは北方の伝統的な装飾が施されている。筒の部分は柔らかいため、帯に結び付けるか、膝下あたりで結んで固定する。現在は、ベルト付きのピームィも製造されている。耐用年数は、おおむね5~7年。

3. キースィ

キースィもまた北方民族の伝統的な履物だが、より温暖な冬か春に用いるものだ。やはりトナカイの皮革製で、筒の部分は皮革もしくはラシャ製だが、下部は必ず毛皮だ。

ピームィと同様、キースィも装飾が施されることがある。ビーズ飾りや毛皮によるラインなどだ。女性用のキースィには低いヒールがつくこともある。

4. ウンティ

ウンティも毛皮製のブーツだが、ピームィと違い、トナカイ革の他に羊革のものもある。ウンティとは、エヴェンキ語で「履物」を意味する。極北や、ヤクーツクなどシベリアでは非常にポピュラーな履物である。10~15年の使用に耐え得る。

ウンティはソ連時代、極北や極東を飛ぶパイロットの制服の一部になった。伝統的なウンティと違い、パイロット用のものは下部(ブーツ本体)の毛皮が内側になっており、外側は滑らかで防水加工されていた。筒部分は羊革製で、ベルトで固定して雪が入らないようになっていた。現在も、北方を飛ぶパイロットの装備品として使用されている。

5. ブルキ

筒部分がフェルト製のブーツで、19世紀に現在のベラルーシで寒冷地用として開発された。20世紀半ばのソ連時代になると、ブルキは特に村落部で多用されるようになった。

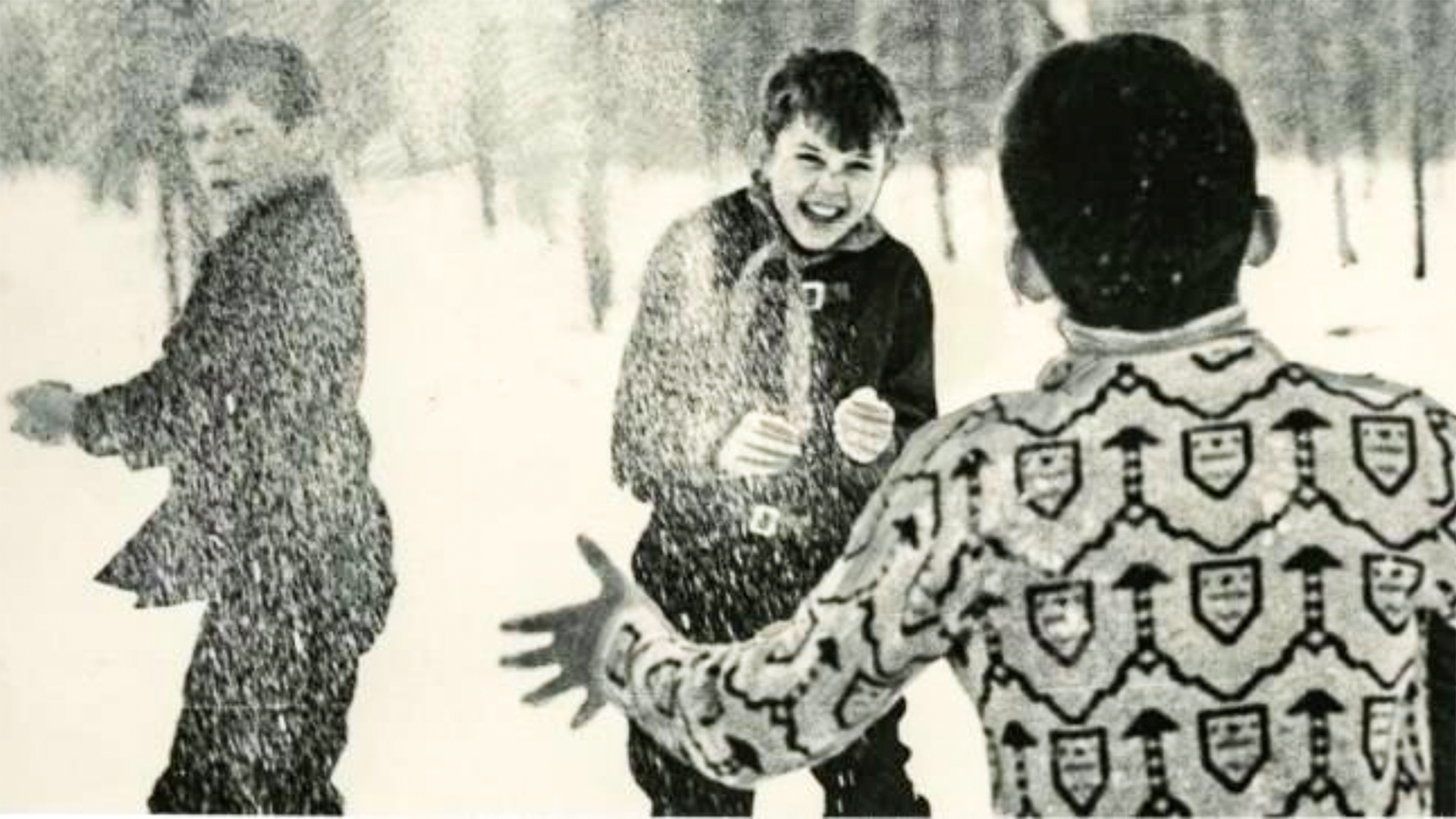

ニキータ・フルシチョフとフィデル・カストロが冬散策中。モスクワ郊外、1964年

ニキータ・フルシチョフとフィデル・カストロが冬散策中。モスクワ郊外、1964年

現在でもロシアで大量に生産されており、極北の労働者や、森林監視人、狩猟者などに需要がある。アクティブに動き回る仕事にぴったりの、耐久性に優れた快適なブーツだ。

6. オロチ

極東民族の伝統的な履物で、特にナナイ族の猟師が多く使用した。原料は若い牛の革で、マメができないように、縫い目を外側にする。筒部分は皮革の場合もあれば、ズックやなめし革を用いることもある。靴底はフェルトか、古いヴァレンキを使う。

その構造上、森林の中をほぼ無音で移動可能で、必要に応じて素早く脱げるようになっている。現在では、オロチやそれに近い履物は、より近代化され工場生産されるものもある。