ソ連時代のお店では何が売られていたのか?(写真特集)

これまでソ連時代の食料品店でどのようなものが売られていたかについてお伝えしてきたが、ここでは、百貨店のショーウインドーやカウンターを見てみよう。ソ連の人々は、衣服、靴、生活雑貨や他の日用品をどこで買っていたのだろうか?

1960年代

1960年代

ソ連時代は計画経済が行われており、必要な物資の量は特別の機関によって算出され、それに基づいてあらゆるものが各地方に配布された。もっとも物資が豊かであったのはもちろんモスクワとレニングラード(現在のサンクトペテルブルク)、そして商品は、大工業都市にも多く配布された。ソ連中の人々はこれらの都市に商品を求めて大挙して出かけて行った。

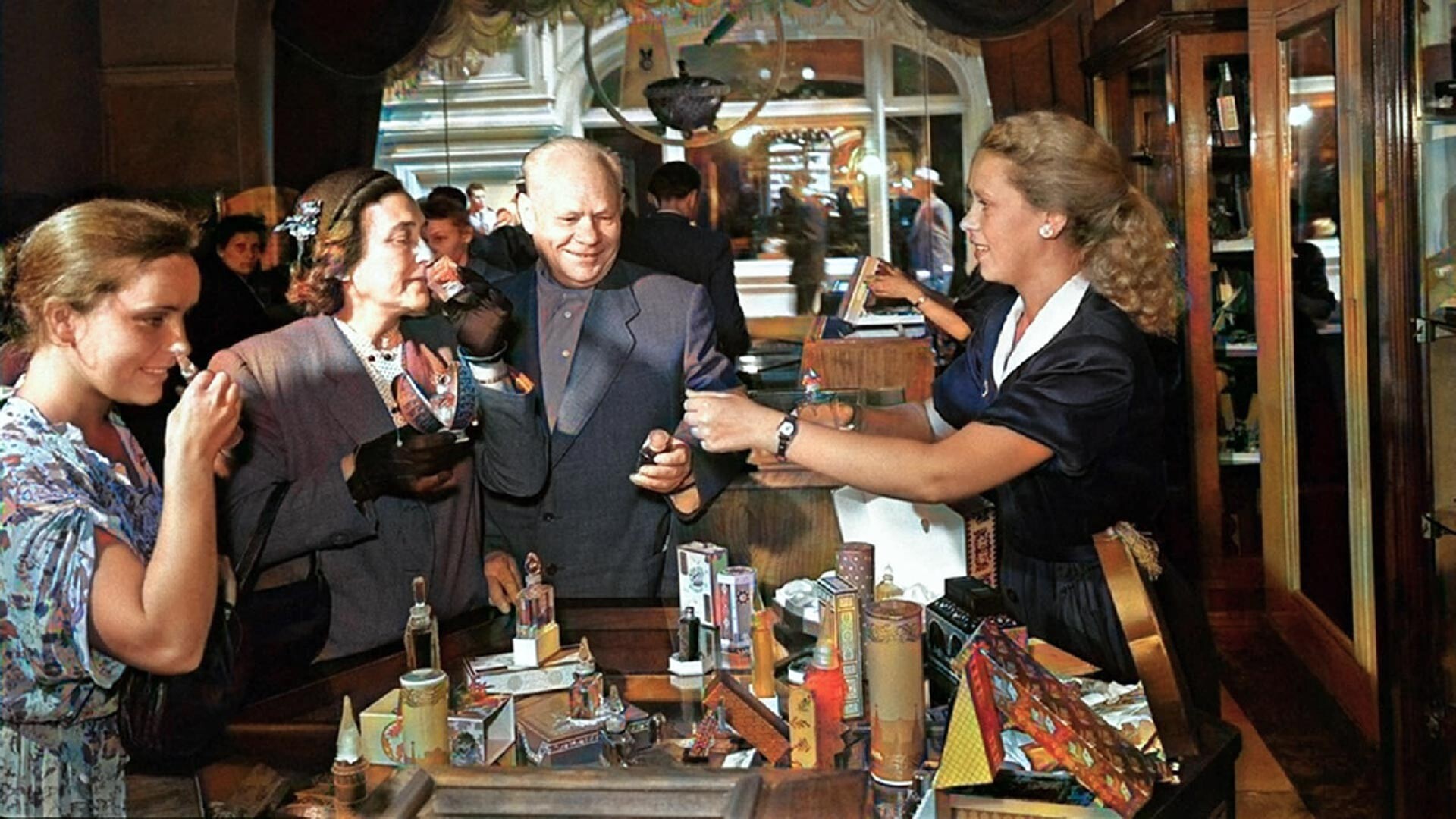

ツム百貨店、1946年

ツム百貨店、1946年

1920年代初め、モスクワにモストルグ貿易局が設立され、その主要店舗がボリショイ劇場近くにあった「ツム百貨店(中央百貨店)」であった。この店舗ビルは1885年に建設された。そこでは、ハンガリー、ポーランド、バルト諸国からの商品を手に入れることが出来た。そして、ソ連で最初のセルフサービス型の店舗の一つであった。

洋服店「シンテーティカ(化繊)」、モスクワ、1960年代

洋服店「シンテーティカ(化繊)」、モスクワ、1960年代

モストルグ・デパートはモスクワ郊外にもつくられ、これらは構成主義様式の同じような設計がされていた。そこには大きなステンドグラスの窓があり、装飾は最小限に抑えられた。1950年代になると、主要都市はどこにもツム百貨店が設置された。

ノヴォシビルスク、1954年

ノヴォシビルスク、1954年

しかし、ソ連邦一番の百貨店と言えば赤の広場につくられた「グム百貨店(国立百貨店)」であった。ここは1893年にヨーロッパのアーケードを模して建設され、ガラス張りの屋根の下に回廊が設けられていた。1950年代中頃にはソ連の百貨店のモデルとなるべく改装された。

グム百貨店、1970年

グム百貨店、1970年

そこには、櫛から最新の流行のドレスまで文字通り何でもあった。当時のソ連軽工業の最高の製品がショーケースに並べられていたのである。1階は食料品店で、グルメコーナーもあった。そしてワッフルのカップに入れられたアイスクリームは、いつの時代もグムを象徴するものであり、今でも販売されている。

グム百貨店のショーウィンドー、1950年

グム百貨店のショーウィンドー、1950年

グムには誰もが入れたが、芸術家や官僚のみが買い物ができる、一般客からは隠された売り場があり、この存在さえ知らない人が多かった。

「ベリョースカ」、1974年

「ベリョースカ」、1974年

ソ連邦の首都や大都市には「ベリョースカ(白樺)」という高級店があり、観光客や、外交官、建設労働者、芸術家など外国に行く機会のあるソ連人が外貨で買い物が出来た。端的に言うと、多くの人が「ベリョースカ」に入れたわけではなかったのである。

モスクワ、1967年

モスクワ、1967年

1960年代になると、ソ連当局はセルフサービス形式の店舗がもっとも有望な商形態であると結論付け、全国に似たようなショッピングセンターの建設が広がった。ソ連では商品の価格も国家によって決められた。輸送コストが特にかかる場所では、それが価格に転嫁されるところがあったものの、カリーニングラードからウラジオストクまで商品の価格はほぼ同じであった。

ソヴィェツク(カリーニングラード州)、1988年

ソヴィェツク(カリーニングラード州)、1988年

子供向けの店舗としては、ソ連の各都市には「ジェツキー・ミール(子供の世界)」と呼ばれる店があり、おもちゃ、衣服、靴や学用品が売られていた。

「ジェツキー・ミール(子供の世界)」、レニングラード(現在サンクトペテルブルク)、1950年代

「ジェツキー・ミール(子供の世界)」、レニングラード(現在サンクトペテルブルク)、1950年代

モスクワやレニングラードでは、他の社会主義国の製品を販売するデパートがオープンするようになった。そこでは、東ドイツのおもちゃ、ユーゴスラビアのブーツ、チェコスロバキアの化粧品などが手に入った。

1975年

1975年

しかし、価格は高かった。1970年代後半、労働者の毎月の給料がわずか150〜200ルーブルの時、外国製の靴は50ルーブル以上したし、コートは180ルーブルもした。一方、ソ連製の靴は10〜15ルーブル、コートは60ルーブルほどで買えた。

イタリア製の長靴を手に入れたラッキーの女性、ヤロスラヴリ、1990年

イタリア製の長靴を手に入れたラッキーの女性、ヤロスラヴリ、1990年

地方の町では何も手が入らなかったというわけではないが、遠隔地では工業都市と比べると置いてある物は少なく、あっても生活必需品がわずかにあるだけだった。そんなところに住む人は、その地方の中心都市まで出かけて行って、少しはましな衣服、靴、農機具、電球などを探す必要があった。ましてや、外国の製品など夢にさえ見ることもなかったのである。

コルホーズの店、クルスク州、1957年

コルホーズの店、クルスク州、1957年

地方の中には、必要な家財道具を買うのに何か月も「仮想」行列に並ばなければならないところがあった。というのも、たとえそれを買えるだけのお金を持っていたとしても、冷蔵庫が手に入らなかったりした。興味深いことに、このシステムでは時に驚くべきことが起こる。小さな田舎町で偶然に、たとえば、輸入酒や楽器などが売られているのを目にするのである。しかしこれはとても高価であるので、需要もなく、棚の上で埃が被っていた。

ロストフ・ナ・ドヌ、1954年

ロストフ・ナ・ドヌ、1954年

1980年代後半にこの国で経験した物不足はとても厳しく感じられた。そのときには「ソーセージ」列車と言われるものまでが現れた。地方の住人が都会まで最も欠乏していた「ソーセージ」や衣服、靴、洗剤類、電気製品などを求めてやって来たのだ。

ロストフ・ナ・ドヌ、1989年

ロストフ・ナ・ドヌ、1989年

この時代の特徴だったのが、店舗に何かが「入荷」された時にできる何時間もの行列であった。そして往々にして並んでいる人たちは一体何が入荷したのかを知らない。しかし、行列があれば、つまり何か価値のあるものが入荷したということだった。今、あらゆるものが棚いっぱいに並べられていても、その時代のことを記憶している人は、物を買い込む癖が抜けない。

グム百貨店、1989年

グム百貨店、1989年