ソ連のエレキギター:鉄のカーテンの向こうではどんなギターが演奏されていたのか?(写真特集)

1960年代、ソ連では、買おうと思えば、それなりによいアコースティック・ギターが買えた。しかし、エレキギターに関しては、そうはいかなかった。

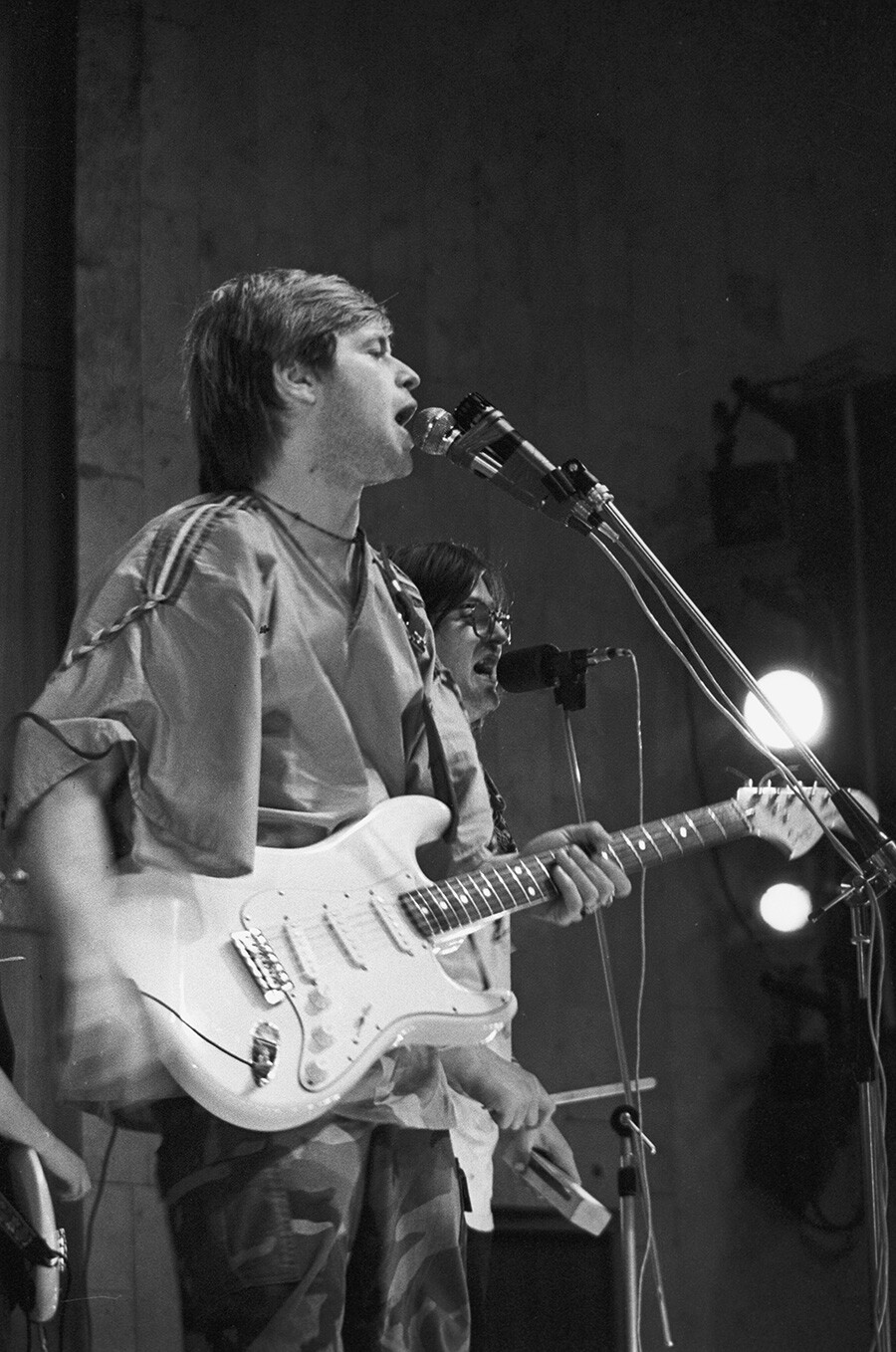

すべてのミュージシャンの夢だったのが、アメリカの伝説的なギター、フェンダーストラトキャスターであるが、このギターを購入し、ソ連に持ち帰ることができたのは、外交官や遠洋漁業に出る船乗りを親戚にもつ限られた人だけであった。同盟国であったドイツ民主共和国、チェコスロヴァキアなどから運んでくることもできたが、それはかなり高価であった。

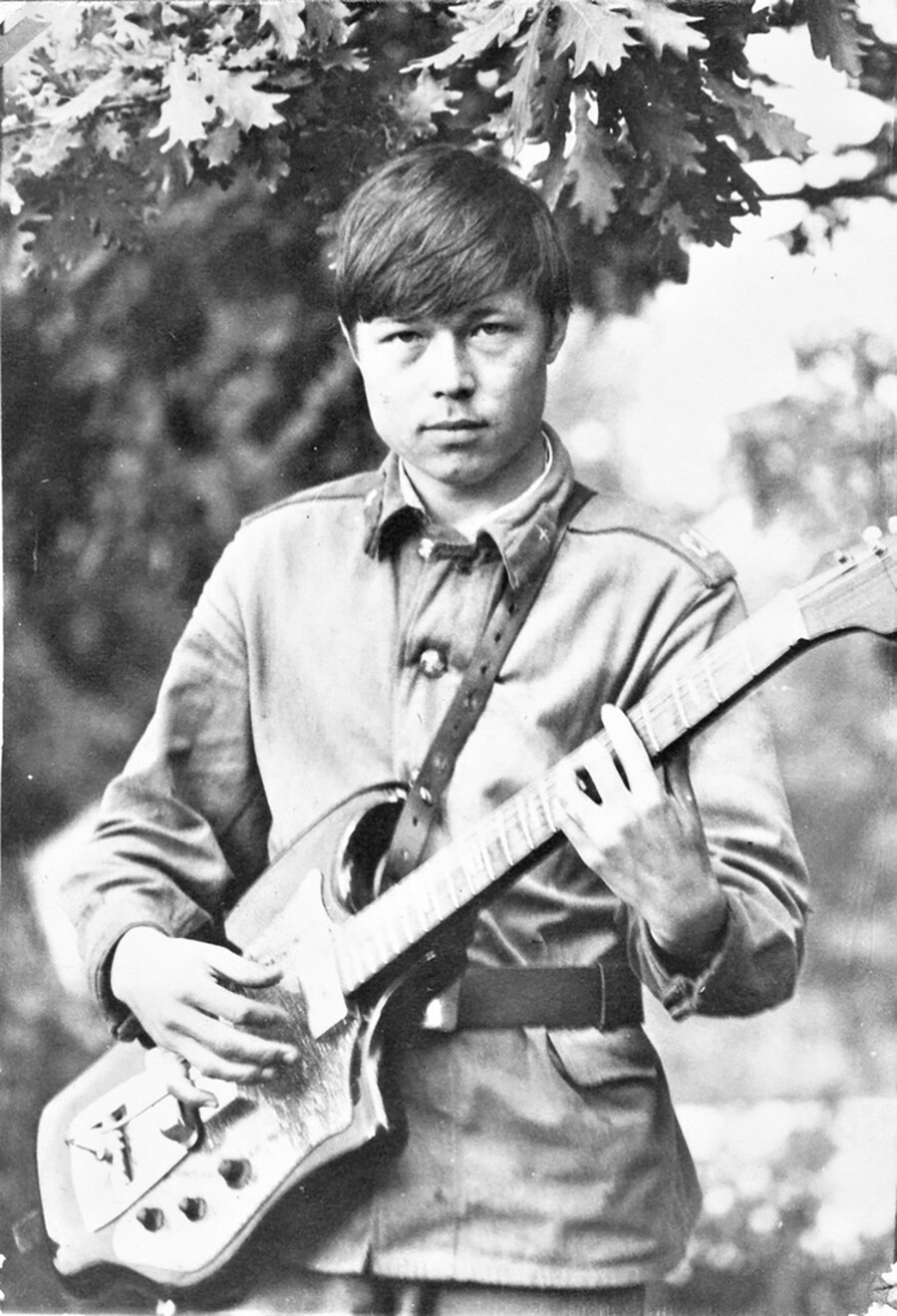

冷戦状態であり、イデオロギー的には西側を否定していた(とりわけ、ジャズやロックなど西側の音楽)ソ連ではあったが、ペレストロイカ時代には公式に認められたバンドがたくさん存在し、さまざまな機関、施設に独自のグループが結成された。そしてそのメンバーたちすべてにギターが必要であった。

ソ連の工場にはギター製造の経験がなかったため、最初の試みは家具工場で行われた。つまり、棚やベッドサイドテーブルやベッドを作るのと同じ材質で、ギター作りが始まったのである。

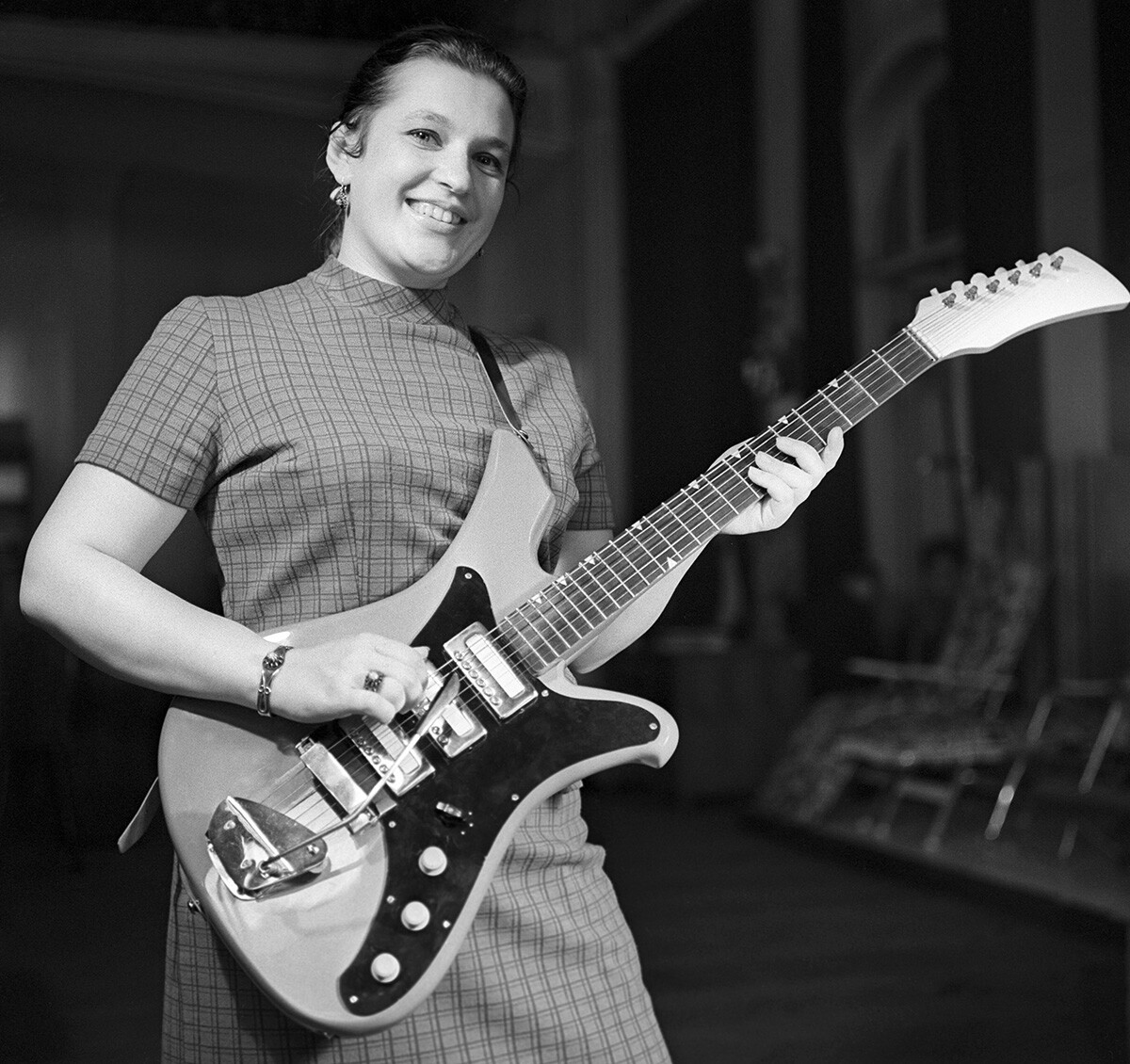

1964年に最初の国産ギターを作ったのは、サンクトペテルブルクの工場で、「トニカ」というブランド名で販売された。値段は180ルーブルで、高度な資格を持つエンジニアの給料よりも高かった。

「トニカ」

「トニカ」

もっとも大量に生産されたのは、スヴェルドロフスク(現在のエカテリンブルク)の家具工場で作られた「ウラル」であった。

「ウラル-650」

「ウラル-650」

「ウラル」の製造は、国内に持ち込んだヤマハのギター集種類を模倣するところから始まった。ソ連のギター「ウラル」は、ヤマハのCR–5のコピーで、比率とボディに少し変更が加えられたものであった。

ギターの生産は国家に管理されていた。1970年代、1980年代には、スヴェルドロフスク、ロストフ・ナ・ドヌー、オルジョニキーゼ(現在のウラジカフカス)にある3つの工場がギター製造を行なっていた。そして40種類ほどのモデルが作られていた。

それらのモデルの違いは、音の響きや音質ではなく、作りにあった。ソ連のギターには薪のようながっしりとしたネックがついていた。ネックの反りを調整するためのトラスロッドを中に埋め込むことができなかったソ連では、ネックを太くするしかなかったのである。そこでネックがボディよりも重くなることがあり、演奏するときにはギターを支えていなければならなかった。

「アエリータ」

「アエリータ」

もう一つの特徴は、ラッカー塗装が厚かったことである。それによりソ連製のエレキギターはまったく壊れることがなかった。

「アッコルド・リトゥム」

「アッコルド・リトゥム」

ミュージシャンらは、ソ連のギターについて、カート・コバーンのように効果的にギターをステージにぶつけて破壊するのに適しているだけだと冗談を飛ばした。そしてもしそうしたとしても、傷がつくのはギターではなく、ステージの方だと言われていた。