ヤクーチアの永久凍土の感触

もし夏にヤクーチア(モスクワの約5000キロメートル東)に行けば、砂漠にいる気分になるだろう。照り付ける太陽、乾いた空気、風が通りの砂を舞い上げる。それでは今度は地面に触れてみよう。地面はとても冷たい。昼に温まりきらず、太陽が西に傾けばすぐに冷めてしまう。永久凍土のおかげだ(なお、自然界に永久は存在しないとして、ロシアの研究者は「万年凍土」と呼ぶのを好む)。

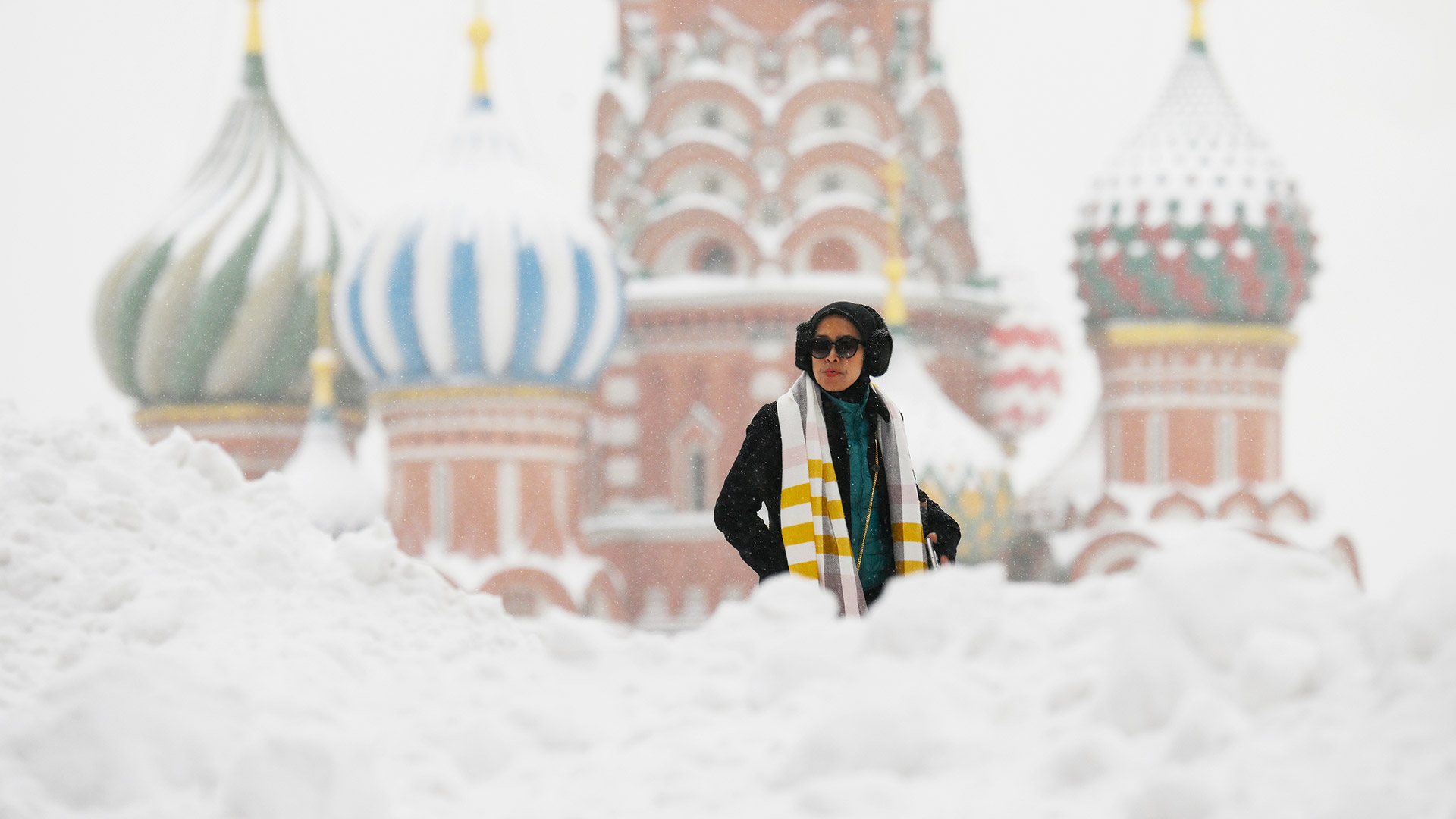

ヤクーツクの景色

ヤクーツクの景色

凍土はロシアの3分の2の領域を占めている。こうした地域の建物は杭の上に建てなければならない。そして凍土が解けて建物が沈まないよう、ガス、電気、水道などの供給網は地上に設置しなければならない。ヤクーチアの気候は極度に大陸性だ。ヤクーツクは永久凍土で建設された世界最大の街である(人口35万人)。で冬はマイナス50度、夏はプラス30~35度にもなる。それでも、ここには一年中ほのかに寒い場所がある。しかも街の中だ。

永久凍土研究室

常に寒い場所、それは博物館ではなく、P.I.メリニコフ記念永久凍土研究所の地下研究室だ。

研究所の内装はいたって月並みだ。扉、部屋、廊下。しかしそう思えるのは、マンモスの絵があり、下から冷気が漂っている扉の前に立つまでの話だ。扉の向こうでは毛皮コートと冬用ジャンパーを手渡される。何と言ってもこれから冬に出会うのだ。案内してくれるのは永久凍土研究者だ。地上はプラス33度だが、足の下には本物の氷がある。これは誰かが凍らせたものではなく、自然にできたものだ。

「我々には季節性溶解層という概念がある。つまり、太陽が照り、その熱波が夏の間に地下3~3.5㍍まで伝わる。これはヤクーチア全土の話で、ヤクーツクでは約3㍍だ。それより深い所は凍土のままだ」と研究所の学術職員ニュルグン・バイシェフ氏は言う。

研究室は2層から成り、廊下沿いに部屋が並んでいる。上層は地下5㍍の深さにあり、ここは約マイナス6度だ。下層は地下12㍍で、こちらは約マイナス8度である。廊下の壁には氷が張り、天井はふわふわとした雪の結晶で覆われている。

場所によっては、永久凍土がまさに氷の砂であり、触れると砕けることが特によく分かる。ところどころ、天井が崩れないよう木の柱が立ててあるが、柱にも雪の結晶が張り付いている。

研究室では実にさまざまなものが調べられている。土の標本、ソ連時代からある種、氷漬けにした花、そして去年の雪などだ。「我々はヤクーチア各地の雪を集めて研究室に運び、化学組成に変化がないか調べている」とバイシェフ氏は話す。「私自身は異常なものに出会ったことはない。街の水は概して綺麗だ。1972年からデータがある」。

この言葉を証明するように、彼は天井の雪を取って口に入れる。「ヤクーチアのアイスクリームだ」と冗談を言い、訪問者にも雪を食べるよう勧める。味は確かに何の混じり気もない普通の氷だ。

氷の王国

永久凍土には、地下に潜らなくても触れられることがある。チョチュル・ムラン山(街から約5キロメートル)には、1980年代、コンバインで氷河をくりぬいて食料保管庫が作られた。この氷河は地表にあるが、中の温度は一年中マイナス4~マイナス10度に保たれている。2005年、ここに観光名所「永久凍土王国」がオープンした。洞窟の部屋が連なり、テーマごとの彫刻が展示されている。

中心には大きな氷のベッドのあるアイス・ホテルがあり、その少し先には客を「チュチュナ」(雪男の現地名)が出迎えるイエティ・バーやヤクーチア版サンタクロース「チスハーン」の玉座の間、さらにピンクのハートマークとビートルズの永久の名フレーズ「All you need is love」が刻まれたロマンチックなソファーがある。ちなみに、ここでは氷の彫刻に硬貨を貼り付けるのが流行している。幸運になるとのことだ。

永久凍土の観察

ロシアで永久凍土の本格的な研究が始まったのは1930年代のことだ。まずモスクワの永久凍土研究所で研究が行われ、その後1960年に研究拠点はより永久凍土に近いヤクーツクに移転した。ヤクーツクでは永久凍土は深さ250~450㍍にまで及んでいる。ヤクーチアの中で最も永久凍土が深い所(ヤクーツクの約1000キロメートル北東のマルハ川上流)では、その深さは1.5キロメートルに及ぶ。

研究所は10の研究室と2つの凍土基地(ヤクーチアだけでなく、永久凍土のある他の地域にもある)、ヤクーツク中心部にある深さ117㍍のシェルギン坑道から成る。坑道は永久凍土の下の水を求める人々によって1828年に作られた。水は掘り当てられなかったが、坑道は研究材料の宝庫となり、凍土学誕生のきっかけとなった。

ヤクーツクの学者は、永久凍土の中で起こっているプロセスだけでなく、凍土と人工インフラとの相互影響も調べている。要は、永久凍土を守りつつ、どうやってその上で暮らしていくべきかということだ。こうした研究なくして、この先建物や道路、工場を作っていくことはできない。

特に注意が向けられているのが気候変動だ。ヤクーチアは毎年温暖化している。「我々は30年ごとの平均気温を比較している。1961年から1990年まで、そして1991年から2020年までだ」と北東連邦大学北極イノベーションセンターの主席研究員ニキータ・タナナエフ氏は言う。「今のところヤクーチア全体では、平均して気温が1.3度上昇した。最大値が見られたのはコルィマ川下流域(ヤクーチア北東部)で、2度以上上昇している」。気温の上昇には、毎年起こる森林火災など、さまざまな要因が影響している。

ここが極度の大陸性気候なのは昔からだ。ただし、20年前は30度の真夏日を迎えるのは7月半ばのことだったが、現在では6月末には真夏日がやって来る。冬の寒さも緩み、時折マイナス50度まで下がることもあるが、だいたい約マイナス35度である。

「つまり、永久凍土はこれから少しずつ溶けていく。しかし、どのようなペースかは今後計算しなければならない」とタナナエフ氏は言う。「今のところ、2100年にはヤクーチア中心部の深さ20~25㍍の凍土が完全に溶けてしまうと考えている」。