ロシア人アーティストの目を通した食べ物の世界(写真特集)

「キノコ、魚、野菜」(1838)、イワン・フルツキー

静物画の巨匠で帝政芸術アカデミー会員のフルツキーは、古いヨーロッパの巨匠たちの絵画の伝統から外れることなく、その画法とスタイルは17世紀のオランダの静物画家に非常に近かった。

「貴族の朝食」(1849〜1850)、パーヴェル・フェドートフ

フェドートフ自身、この作品を「間の悪い客」と名付けた。その意味は、かじった黒パンという非常に貧しい朝食を恥ずかしそうに隠しているところにある。若者が懸命に作り出そうとしている貴族のイメージから非常にかけ離れているのである。

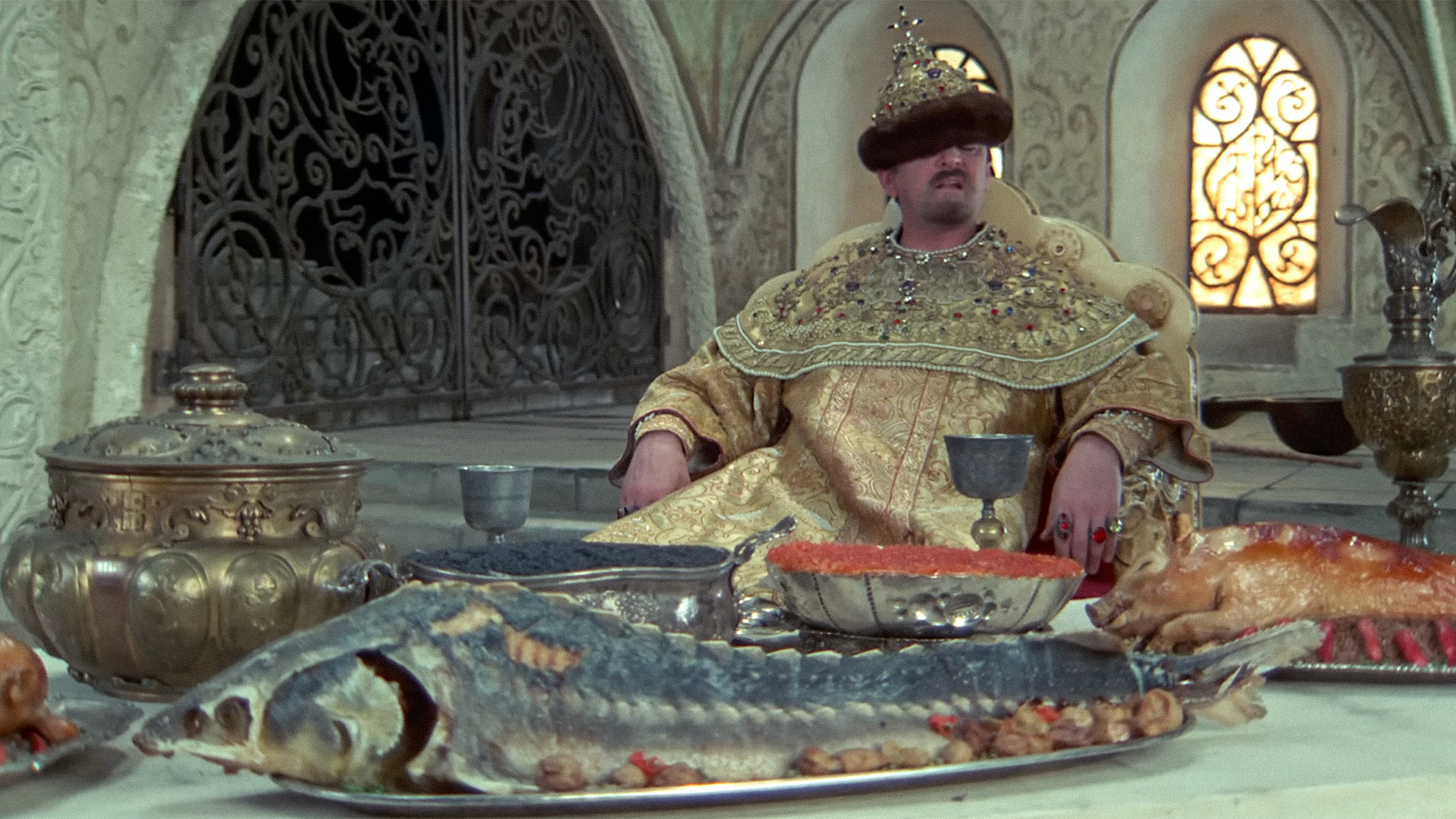

「ボヤールの結婚の宴」(1883)、コンスタンチン・マコフスキー

ボヤール(大貴族)の2つの家族をつなぐ結婚を記念した宴は、かつてのロシア人エリートにとってきわめて重要なイベントであり、そこでは集まった来客に、白鳥の料理や多産のシンボル、そしてボヤールの結婚式に伝統的な食べ物が振る舞われた。

「静物画」(1911年)、カジミール・マレーヴィチ

自らの創作スタイルを模索中に、マレーヴィチはフランスのクロワゾネ(七宝)を試みた。黒い太い線にさまざまな色の大きな点が溶け込んでいる。

「朝食に」(1914年)、ジナイーダ・セレブリャコワ

セレブリャコワは、ロシアでは数少ない女流画家の1人で、子どもたちの姿を感動的に描いた。その1枚が家族の朝食風景を題材にしたものである。芸術一家に生まれたセレブリャコワの家庭では、ヨーロッパスタイルの食生活が守られており、朝は軽い朝食をとり、正午によりしっかりとした2度目の食事をとった。

「魚、ワイン、フルーツ」(1916年)、コンスタンチン・コローヴィン

釣りが大好きだったコローヴィンは、お気に入りの印象派の手法で、「魚の静物画」というテーマに何度も取り組んだ。これはいわゆるコローヴィンの夜の静物画と呼ばれる色づかいで描かれた作品。

「お茶を飲む商人の妻」(1918年)、ボリス・クストージエフ

ボリシェヴィキが現れたあと、商人の時代は終わりを告げた。クストージエフが描いたのは、有名な家系の裕福な夫人がサモワールと美しい食器、おいしい食べ物に囲まれている姿。これはもはや思い出に残っているだけのロシアのイメージであった。重い病に苦しんでいたクストージエフは、真逆のイメージを熱心に描いた。「我々は、寒かろうと飢えていようとここに生きていて、周りの誰もが食べ物やパンのことばかり話している・・・」。

「ニシン」(1918年)、クジマ・ペトロフ=ヴォトキン

「この夏の間とてもお腹が空いて、まるで家畜のように食べ物のことばかり考えた」。ペトロフ=ヴォトキンは1918年11月にこの文章を綴り、ほぼ同時にソ連初期の一般市民の食事―乾燥したニシン、古くなったパン、じゃがいもを少し―をこれ以上ないほどうまく描いた。

「ソ連のパン」(1936年)、イリヤ・マシコフ

1930年代、美術におけるイリュージニスティックが静物画に回帰した。この時期、ウクライナ、クバン、ポヴォルジエ、カザフスタンでは大飢饉により何100万人もの人々が亡くなり、準公式的な静物画では真の食料品の「ユートピア」が描かれた。生地で作られた穂、想像を絶するようなあらゆる形、あらゆる種類の焼き菓子など、多くの人にとって実際、想像の中でしか存在しないようなものが描かれた。

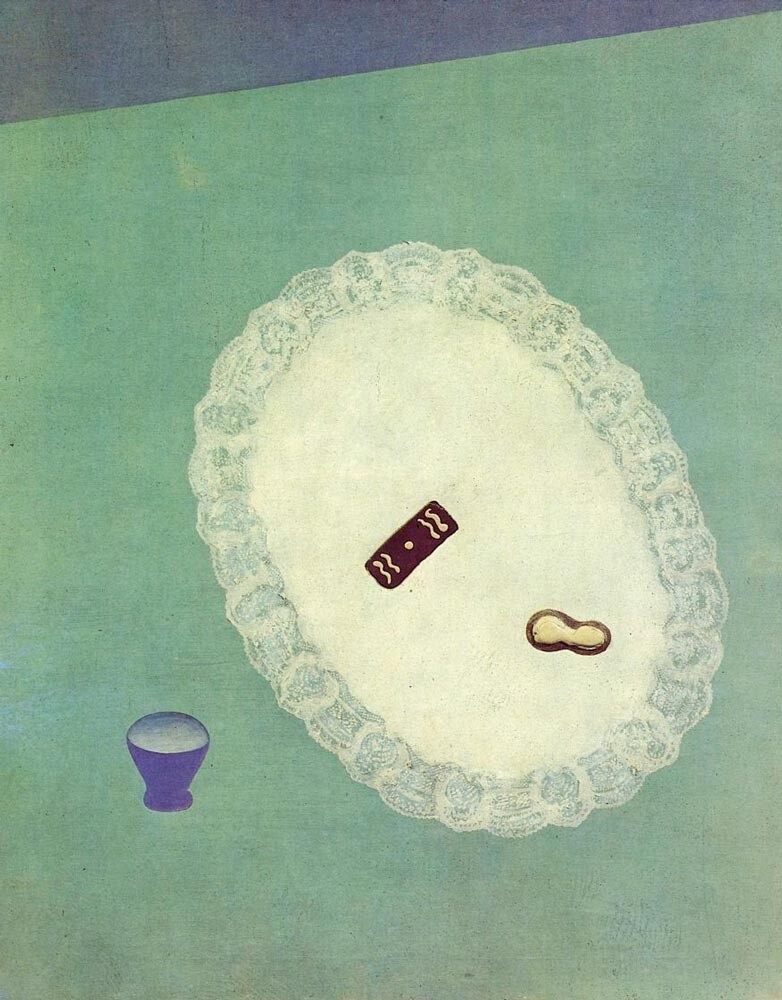

「ケーキ」(1919年)、ダヴィド・シテレンベルク

シテレンベルクの禁欲的な静物画は現実に限りなく近いものであった。彼が描いた小さなケーキは、革命直後にはまったくの贅沢であった大きなお皿に不釣り合いである。

「画家の元を訪れたA.N.トルストイ」(1941年)、ピョートル・コンチャロフスキー

田舎にあるコンチャロフスキーの家を訪れた作家のアレクセイ・トルストイは、ジューシーなハム、薄くスライスされた赤身の魚、ローストされたヤマウズラ、カリカリのキュウリ、真っ赤なトマト、水々しい黄色のレモン、さまざまな飲み物などロシア風のおもてなし料理が並ぶテーブルを描いた。このような素晴らしいパーティに参加するのを拒否する人はいないだろう。

「保存食」(1989年)、アレクサンドル・ポポフ

1989年、アレクサンドル・ポポフも保存食をテーマに静物画を描いたが、その意味合いはスターリン時代の画家たちの意図したものとはかなり異なっていた。ペレストロイカの静物画には、いかなる楽観主義もなく、保存食は平穏ではない時代の食べ物であり、加工した食品は本当に必要なときのためのものであった。ポポフの場合、この保存食すら底をつこうとしていた。