慣用句「レーピンの絵『場違いなところへ来た』」の由来は?

ロシア語では、「レーピンの絵『船が着いた』」 «картина Репина "Приплыли"» という慣用句が人口に膾炙している。または単に「船が着いた」«приплыли» とも言う。この短縮版の方が一般的だろう。どうにも変えようがない袋小路的な状況になったときに、よく使われる表現だ。しかし、その由来は何だろう?画家イリヤ・レーピンがそれとどんな関係があるのか?

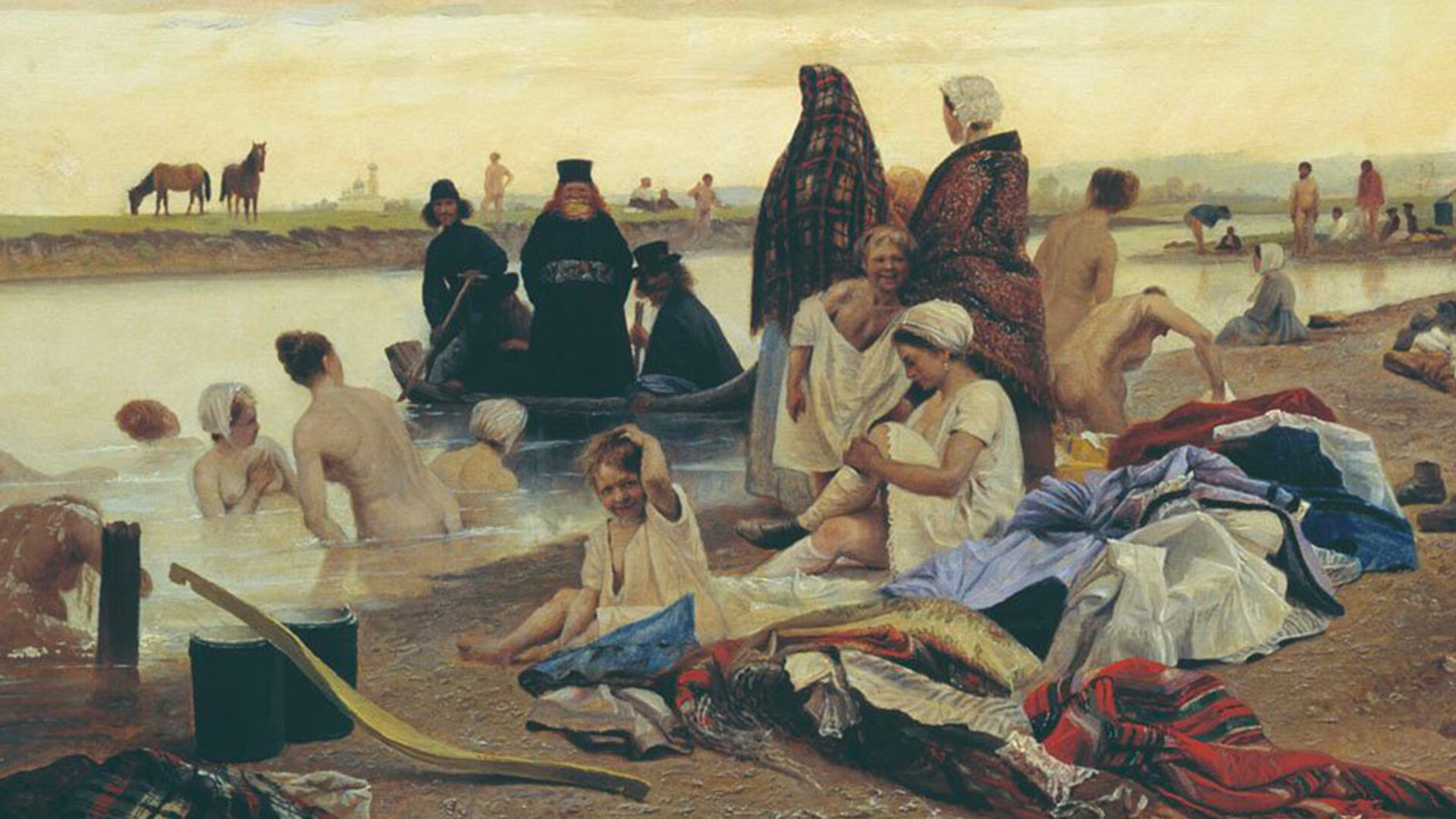

実は、レーピンにはこんな題名の絵はない。しかし、別の画家レフ・ソロヴィヨフには『修道士たち:場違いなところへ来た』という絵がある。この絵が、慣用句の意味を最も正確に表している。

この絵では、小舟に乗った修道士たちが、女性たちが裸で泳いでいる岸辺近くにやって来てしまったことに気づく。修道士も女性たちも、どうしていいか分からず、気まずくなり当惑する。

この絵は 1870 年代に描かれ、ソ連時代に、ウクライナのスームィ美術館に展示されて知られるようになった。では、なぜこの絵が別の画家、レーピンのものだとされるようになったのか?

伝えられるところによると、美術館でこの絵は、有名画家レーピンの絵の隣に展示されていた。 絵のスタイルが似ていることもあり、この写実的な風俗画は、庶民の意識のなかでレーピンと結びついた。絵の内容もユーモラスだったので、よく人々の記憶に残り、上の慣用句のような形で庶民の「中に入った」というわけだ。

合わせて読みたい:ロシアの画家イリヤ・レーピンが干し草を食べたわけ>>