慣用句「おばあさんは口をにごした」の意味は?

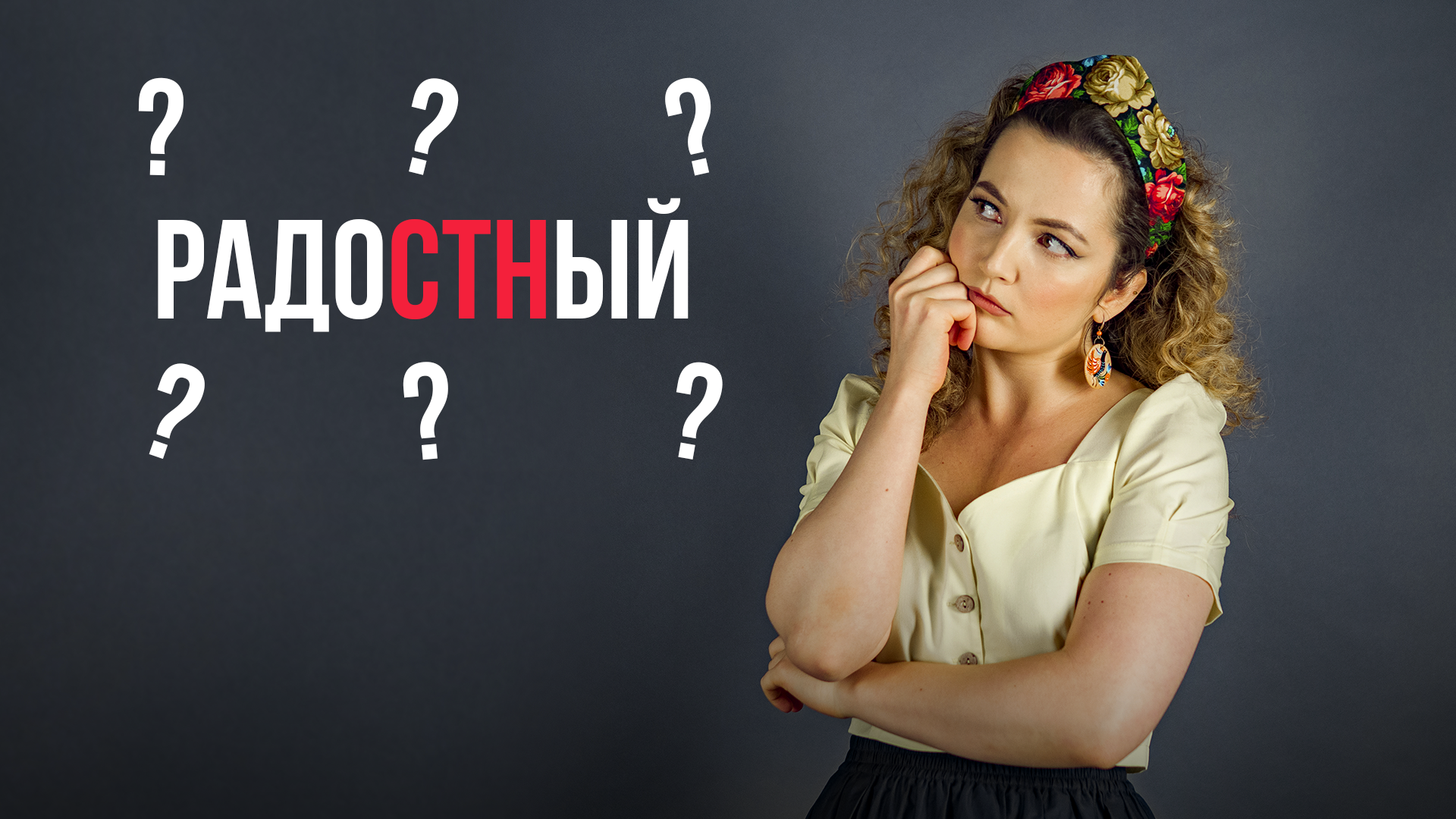

会話の中で「おばあさんが口をにごした(どちらともとれる言い方をした)」 «Бабушка надвое сказала» というフレーズが出れば、その一件は、どうなるか分からず、まだ何とも言えないと分かる。それがどんな事でも、とにかくはっきり予測できないのだ。

この表現は、次の諺に由来すると考えられている。「おばあさんは占ったが口をにごした。雨が降るか雪になるか、起こるか起こらないかのどっちかさ」。これは、占いや運命の予言と関係している。

占い師は年配の女性で、トランプを並べて、その意味を説明し、ある事柄の成り行きを予想した。たとえば、愛しているかいないか、実現するかしないか。

ちなみに、「(二つのうち)どちらともとれる言い方をした」 «надвое сказала» という語句はここから来ている。

«надвое» は、「二つに、両半分に」の意味であり、文字どおりには「二つのことについて言った」の意味となる。

実際、おばあさんは、カードを二つの方向に並べて占ったうえで、「まあ、トランプだとこっちの予想だけど、所詮は占いだからね」と、一応釘を刺すのがお決まりのパターンだ。

だから、「おばあさんは二つのことについて言った」は、ある程度の皮肉を込めて使われるようになった。何しろ、こういう予測の確率は50パーセント以下なのだから。「カードが並ぶとおりに」、それが起きるわけだから。そして、どのようにカードが並ぶかは予想できない。それは「熊手で水に書く」 «вилами по воде писано» ように不明瞭である。「事の成り行きが不明」というときには、こちらの慣用句も用いることができる。