かつては栄えたのに様々な理由で消え去った5都市

マンガゼヤ

マンガゼヤ

マンガゼヤ

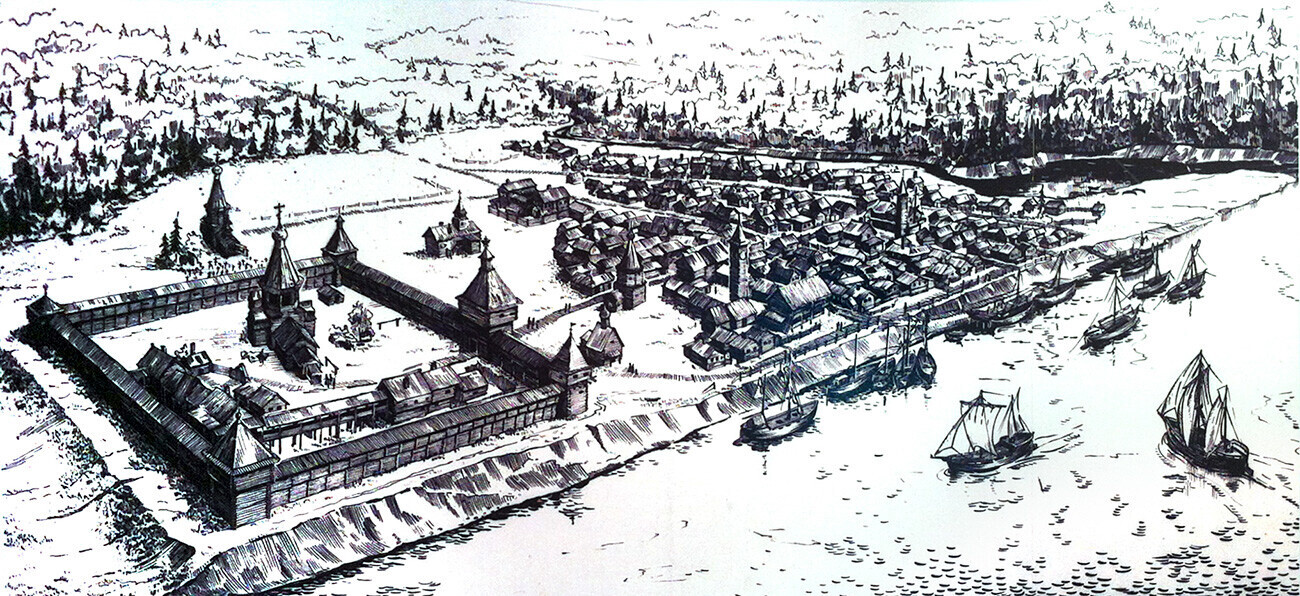

この都市は、北シベリアの奥地にある(現在のヤマロ・ネネツ自治管区の領域内)。16世紀末に、ロシア・ツァーリ国の政府主導で建設された。ここへは、北の海路と河川を通って往来した。

マンガゼヤの要塞は、「ヤサク」の収集と保管の拠点となった。ヤサクとは、シベリアの住民からの税金で、毛皮による現物納だ。クロテン(セーブル)やキツネの毛皮は、ヨーロッパに高額で売られていたため、ヤサクは政府にとって必要不可欠なものだった。

1610年代には、マンガゼヤは、5つの塔を備えた貿易拠点の要塞になっており、大いに栄えた。そこで、外国のスパイたちは、その位置を突き止めようとした。外国人もまた、北方の海域を通ってマンガゼヤに至る交易路を確立し、地元住民がモスクワへ貢納していたクロテンを彼らから直接買いたいと考えていた。

マンガゼヤの地図

マンガゼヤの地図

1612年、オランダの商人イサク・マッサは、マンガゼヤの詳細な絵図を欧州で出版した。彼は、何らかの方法で同地に辿り着いたのだった。

1620年、ロマノフ朝初代ツァーリ、ミハイル・フョードロヴィチの命令により、マンガゼヤに至る北航路は閉鎖された。そして、安全を確保するために、航路沿いの最重要地点に、砦と哨所が設置された。

こうして、マンガゼヤとの海上貿易は中止された。1672年には都市を廃する命令が出され、17世紀末にはマンガゼヤは消滅した。それが考古学者によって「再発見」されたのは、ようやく20世紀のことだ。

もっと読む:マンガゼヤはなぜ消滅したのか:シベリアの「黄金郷」の盛衰の背景は>>

ファナゴリア

伝説によれば、ファナゴリアは、紀元前6世紀に建設され、その2世紀後には、パンティカパイオン(現在のケルチに位置した)に首都を置く古代国家、ボスポロス王国の第2の都となった。

この都市は極めて重要であり、7世紀には、ビザンツ(東ローマ帝国)の皇帝ユスティニアノス2世が、クーデターにより、コンスタンティノープルから一時ここに追放されていた。

ファナゴリアを通じて、ビザンツは、アゾフ草原の古代国家「大ブルガリア」と交流していた。 しかし、11世紀には、海面上昇により都市は浸水するようになり、住民は隣の都市トムタラカニに移った。

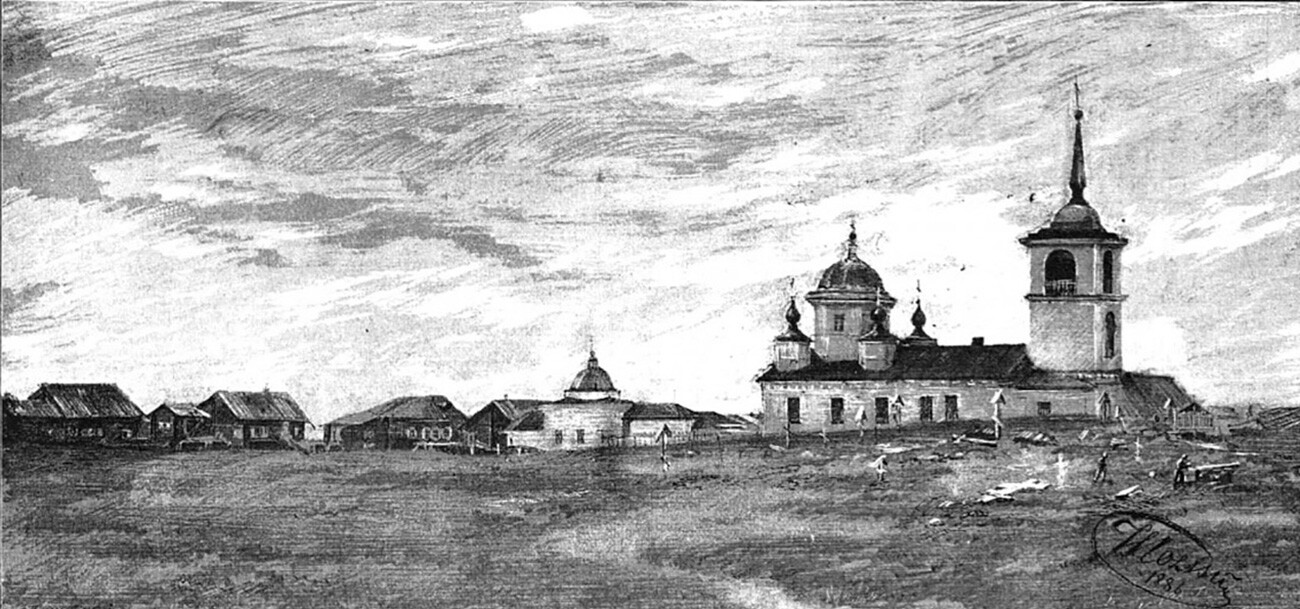

プストゼルスク(プストジョルスクという表記もある)

プストゼルスク、1886年

プストゼルスク、1886年

プストゼルスクは、 1499年にモスクワ大公イワン3世(初めてツァーリの称号を用いた)の命令により、ヴォエヴォーダ(地方長官)たちによって建設された。この街は、ペチョラ川とペチョラ海(バレンツ海の一部)との合流点付近に位置していた。最初の居住者は、ツァーリに仕える軍人や官吏だ。

ここには耕作可能な土地がなかったため、主な産業は、狩猟、漁業、地元の部族との毛皮取引だった。16世紀末には、小都市となっており、世帯数は約150 、人口は約500を数えた。

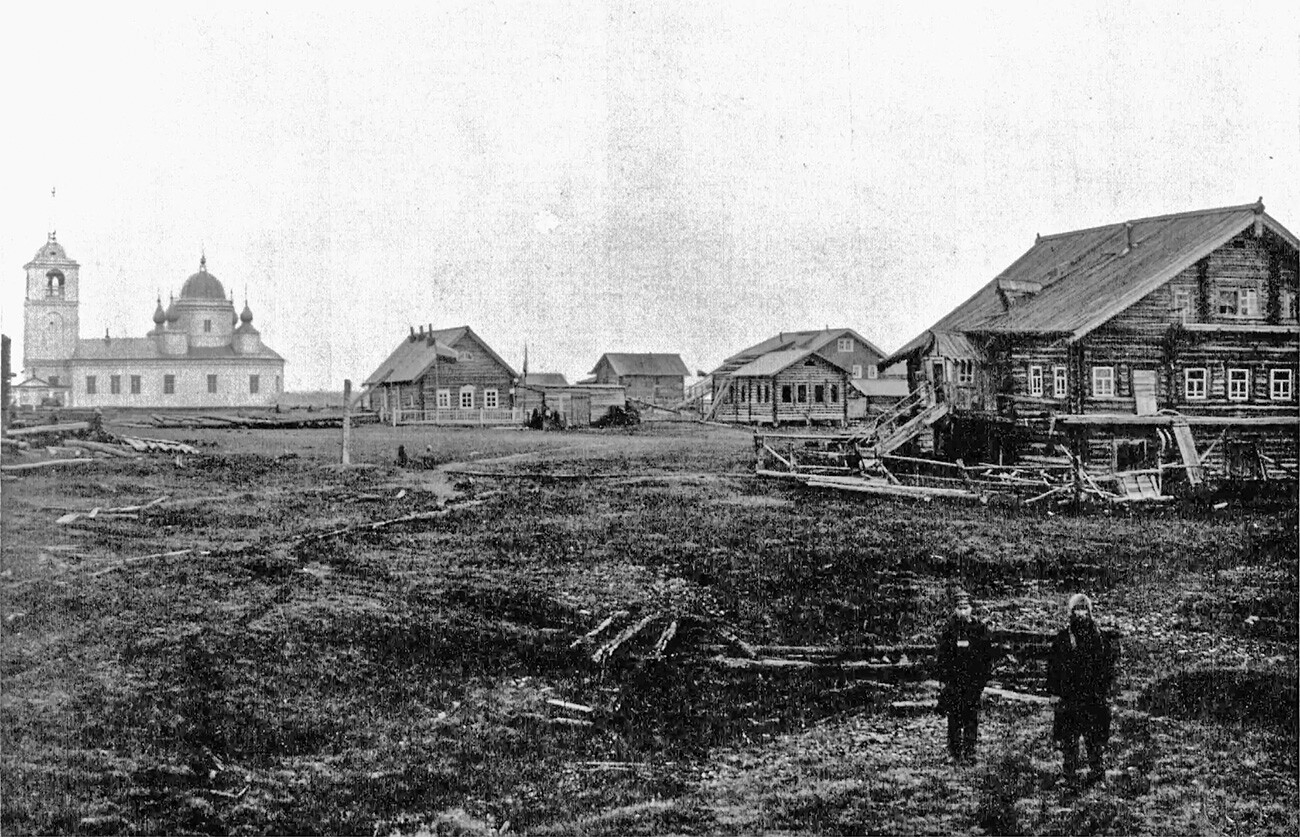

プストゼルスク、1909年

プストゼルスク、1909年

1580年代のリヴォニア戦争の後、ロシアは、バルト海沿岸を失い、欧州との貿易はプストゼルスクを含む北部の港を経由することになった。しかし、1610年代にはイギリス商人がここで活動し始める。

1620年、北方交易路を閉鎖する布告が出された後、市の人口は急速に減り出し、要塞は、流刑者の「ラーゲリ(強制収容所)」に変わった。「ステンカ・ラージンの乱」やソロヴェツキー修道院での古儀式派(分離派)の反乱に加担した者は、ここに収監された。 古儀式派の指導者、長司祭アヴヴァクームとその同志たちもここに送られた。そして、1682年に、彼らは、木の枠に入れられて火炙りとなった。

プストゼルスクは、その後復興することはなかった。エカチェリーナ2世の治下、要塞は最終的に解体され、都市は廃された。しかし、人々は20世紀までここに住み続け、最後の住人がここを後にしたのは1962年のことだ。

モロガ

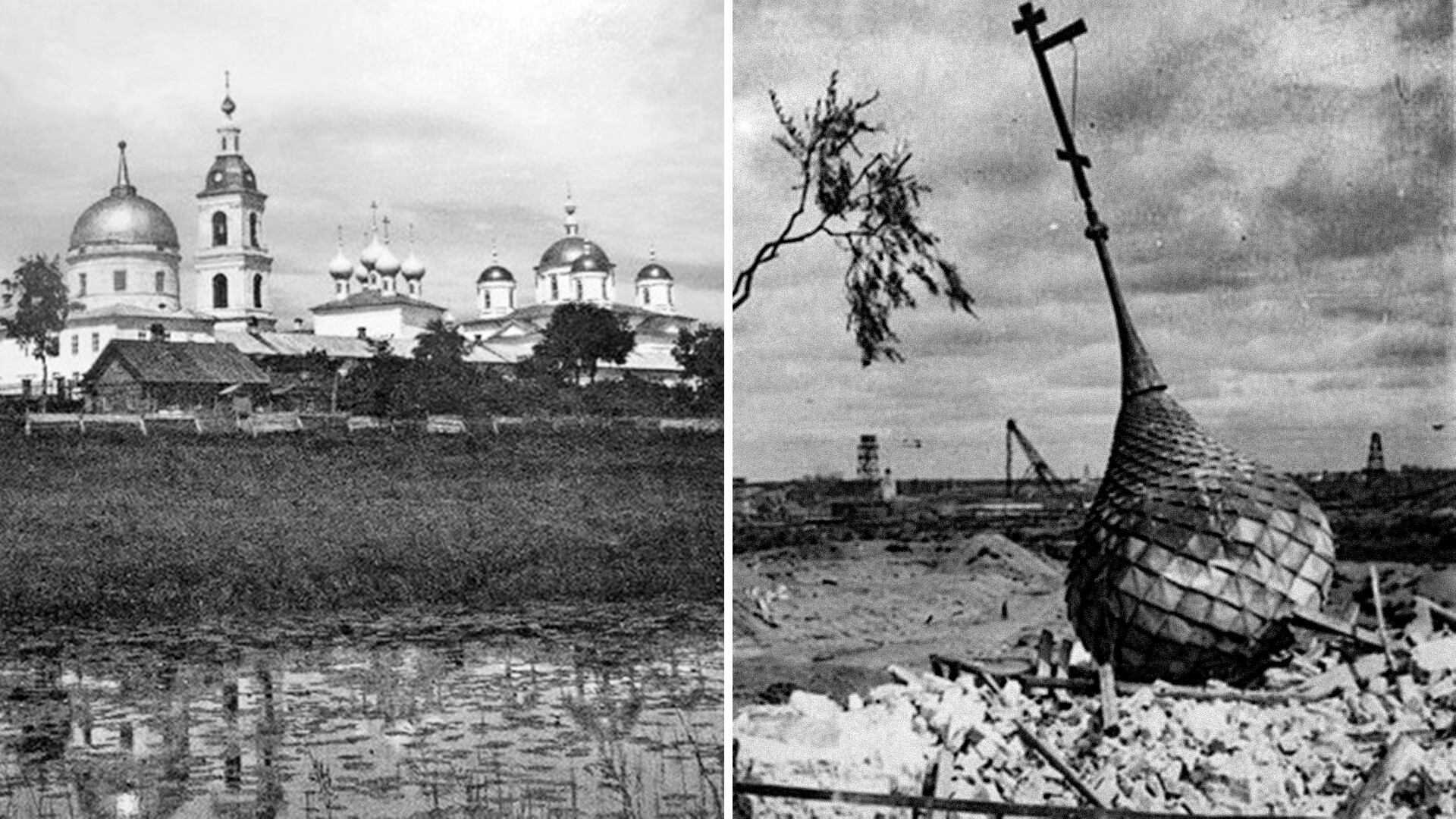

モロガ、1900年代

モロガ、1900年代

モロガ川沿岸にある同名の都市は、モロガ公国がすでに存在していた13~14世紀から知られている。川の少し上流のホローピー・ゴロドクでは、当時ロシア最大の定期市だった「モロガ市場」が開かれ、アジアや欧州から商人が集まった。時が経つにつれて、ヴォルガその他の川が浅くなったため、交易の中心地は、ニジニ・ノヴゴロドに移されたが、モロガは、引き続き地元の拠点であり続けた。17世紀末には、1281戸の家屋があり、魚市場が年2回開催され、最高の魚類は直接王室の食卓に届けられた。

18~19世紀には、都市は成長しなかったが、1896年に住民は7千人ほどいた。いくつかの工場、財務当局、銀行、電信局、病院、救貧院、郵便局、映画館が存在し、アファナシエフスキー女子修道院もあった。ソ連時代の1930年代のモロガは、家屋は900戸以下になっていたが、住民はまだ約7千人いた。

この都市の歴史は1935年に終わりを迎える。ソ連政府は、ルイビンスク運河、および貯水池(面積は15万平方キロメートルに及ぶ)の建設を決定し、都市は水没することとなった。住民は、この布告に大いに反発したが、6~7年かけて強制的に市から追い出された。1941年 4月13日に浸水が始まって、市は徐々に沈んでいき、1946年に完全に水没した。

モロガの住民の子孫は、1972年以来、故郷を記念するために、毎年8月の第2土曜日にルイビンスクに集まる(この集会は今も行われている)。時々、水位が下がると、モロガの高い建物が水底から現れる。

もっと読む:ロシアの20世紀のアトランティス、モロガについての7つの事実>>

旧リャザン

現在のロシアの都市リャザンは、実際にはかつてのペレヤスラヴリ・リャザンスキーだ。元のリャザンは、1096年に年代記で初めて言及されており、リャザン公国の首都で、大都市だった。ペレヤスラヴリ・リャザンスキーは当時、リャザンの端にある要塞にすぎなかった。

旧リャザン(スターラヤ・リャザン)は、他の都市と活発に交易していた。リャザンは鳥獣が豊富であり、蜜蜂がオークの樹液を集めて「オークハニー」を作る森もあった。市内では、陶器や織物の製造が発展していた。12世紀にはもう、リャザンの小麦は、河川沿いにノヴゴロドを通過して各地に輸出されていた。市の主要な要塞は、川を見下ろす丘の上に聳えており、険しい土塁と、塔を備える高い城壁とで守られていた。

旧リャザンがあった場所

旧リャザンがあった場所

1237年、モンゴル帝国の西方遠征軍の司令官であるバトゥの大軍が、ロシアに侵攻した。リャザンは、バトゥ軍に攻撃された最初の大都市となった。包囲は6昼夜続いたが、モンゴル軍はロシア軍の兵数を何倍も上回っていた。モンゴル軍は、都市を占領すると、中にいた全員を殺戮し、あらゆるものを破壊し去り、事実上、都市を地上から抹殺した。

旧リャザンの大聖堂の遺跡

旧リャザンの大聖堂の遺跡

その後、住民は、都市の跡地に戻ったが、旧リャザンは草原に近いため、襲撃の格好の標的となった。そこで、14世紀までに、旧リャザンのすべての機能は住民とともに、オカ川の50キロメートル上流に位置するペレヤスラヴリ・リャザンスキーに移った。これが現在知られるリャザンだ。旧市街の場所には大聖堂の跡が残っている。それはかつて土塁の上に聳えていた。