ソ連の新年の伝統(写真特集)

想像してみてほしい。あなたは7歳の子どもで、12月31日の寒い雪の朝、目が覚めると…そこはソ連だ。部屋の隅には飾り付けをされたモミの木、まるで「銀色の雨」が降っているように光り、ガラス製の小さな宇宙飛行士の人形や、赤い星や…おもちゃのトウモロコシの飾りが見える。

台所からはトントンと包丁で何かを切る音、母が朝早くから「お正月のサラダ」を作っているのだ。ラジオからはマイヤ・クリスタリンスカヤの有名な歌 「雪が降る」が流れている。あなたは夜のその時まで退屈しないように、暖房で暖めておいた毛糸の靴下を手に取ると、すぐに家を出る。外ではいつものようにもう誰かが雪だるまを作っていて…

…というのは、何の心配もなく、のどかにお正月を過ごす子どもたちにとっての典型的な大晦日の朝だが、大人たちにとっては、一年を締めくくる大切なお祝いの準備は大晦日の朝のずっと前から始まっていた。そわそわした気分で忙しなくすべてを準備するのは大変なことだった。またソ連には、それなしにはお正月を迎えることはできないという物や習慣があり、それ自体にも特別な雰囲気をつくる「魔法」があった。

まず何よりも先にお正月料理のことを考え始める。物不足の中、何か「特別」で「最高」のものを手に入れる「戦い」は数週間前から、場合によっては何ヶ月も前から始まる。缶詰のパテや缶詰のパイナップル、袋入りのチョコレート菓子などは冷蔵庫のいちばん奥、触れてはいけない「聖域」に長い間鎮座していることもあった。鋭い調子で放たれる「これはお正月用!」という決まり文句がこの聖域を守っていた。

モミの木市、1986年

モミの木市、1986年

ソ連時代には多くの家庭で本物のモミの木を飾っていたので、人々はお正月の何日か前にモミの木市を見て回ったり、(当時はそれも普通のことだったが)森へ入ってふさわしいモミの木を探し歩いた。

モミの木を飾るのはふつう家族総出だった。おもちゃの飾りの多くは親から子へと受け継がれてきたもの、または手作りだった。おもちゃ作りは伝統的に学校の授業で教えられていた。

モミの木に飾るおもちゃの多くは、あるテーマに基づいて作られたものだ(テーマはその時期に人気のあるものによってさまざまだ。たとえば「宇宙」だったり「農業」だったりする。ここからトウモロコシやリンゴ、ニンジンといったおもちゃの飾り、またはソ連の指導者が描かれたガラス玉などが登場した)。

モスクワの「ジェーツキー・ミール」にて、1982年

モスクワの「ジェーツキー・ミール」にて、1982年

お正月の少し前、子どもを連れて玩具デパート「ジェーツキー・ミール(子供の世界)」か赤の広場のグム百貨店へお正月市に行くのが決まりだった。もし何も買うつもりがなかったとしても、きらびやかに飾られたその場所で「お正月気分」を味わうために出かけるのだった。

新年を祝うソ連の絵葉書

新年を祝うソ連の絵葉書

ソ連の人々にはあまり多くの選択肢はなかったが、お正月のプレゼントは必ず用意していた(自家製の瓶詰のキュウリやソーセージといったところが相場だった)。ときにはお正月の葉書を贈るだけのこともあった。雪に覆われた森の中にかわいい動物が描かれたソ連時代の葉書は定番となっている。

クレムリン宮殿で行われる仮装舞踏会、1971年

クレムリン宮殿で行われる仮装舞踏会、1971年

ではいったい何を本当に楽しみにしていたかというと、それはお正月の一週間にわたって行われるジェド・マロース(ロシア版サンタクロース)とスネグーラチカ(その孫娘)による仮装舞踏会だ。町のお正月祭り(モミの木祭り)はどこか文化会館や劇場で行われ、大人たちはこぞって子どものためにチケットを手に入れるべく奔走した(最大のお正月祭りと仮装舞踏会はクレムリン宮殿で行われた)

モスクワの幼稚園で行われる仮装舞踏会、1973年

モスクワの幼稚園で行われる仮装舞踏会、1973年

チケットを手に入れられなかった人々も、とにかく仮装舞踏会には行った。もちろん、それはもっと慎ましいもので、幼稚園や学校で行われていた。

幼稚園で行われる仮装舞踏会、1963年

幼稚園で行われる仮装舞踏会、1963年

仮装の衣装は手作りだった。たいてい、男の子はウサギかクマ、女の子は雪の結晶やキツネやリスなどだった。

女性たちは大晦日の朝から昼はずっとお正月料理の準備に追われていた。ソ連にはいくつか定番の正月料理があり、みんなできる限りそのうちのどれかを作るようにしていた。オリビエサラダ、カニサラダ、毛皮を着たニシン(これもサラダ)、イクラサンド(余裕があるときは)などは理想的なお正月料理だった。

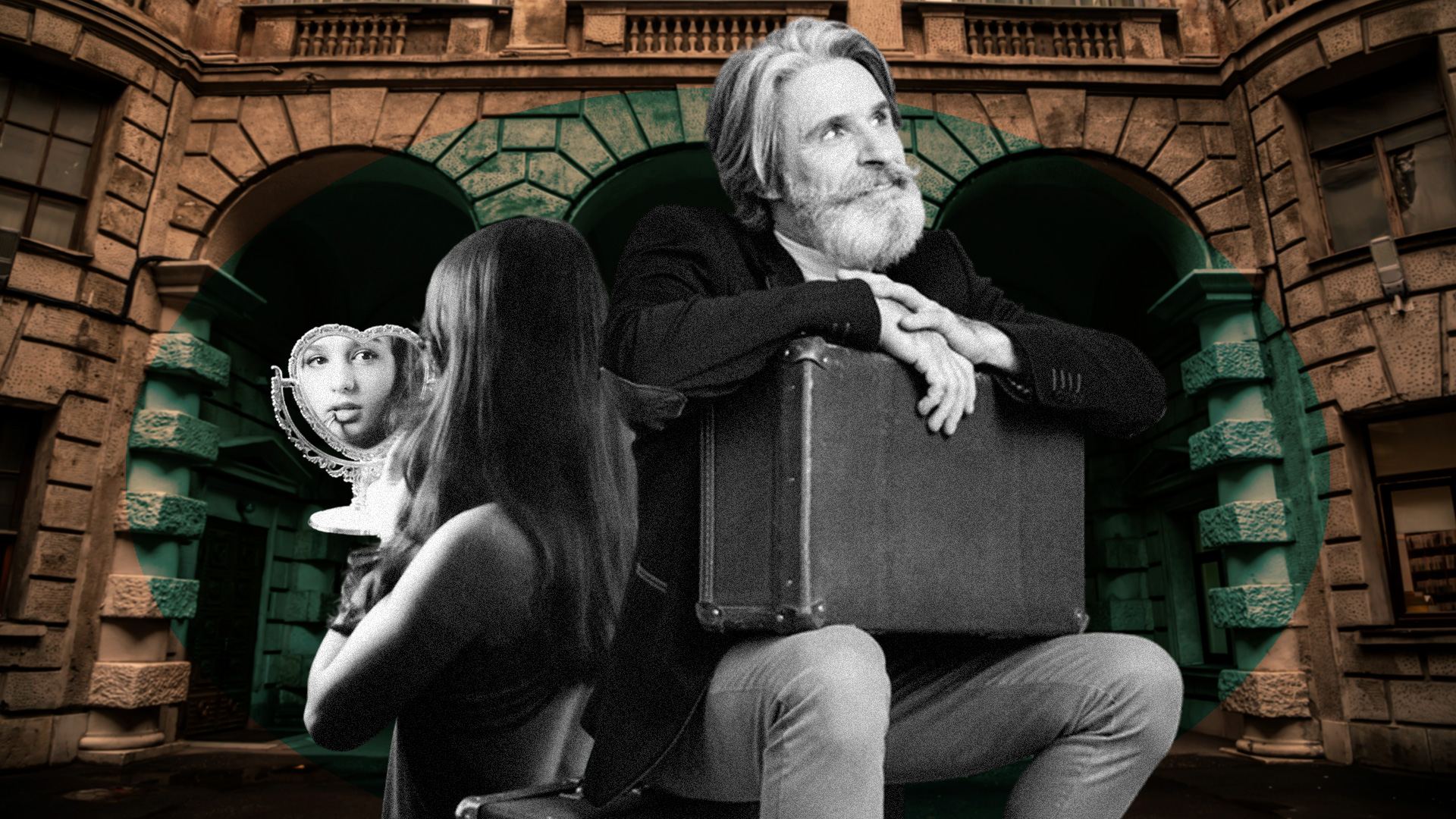

『運命の皮肉』のワンシン

『運命の皮肉』のワンシン

食卓の準備をしている間、テレビで放送されるお正月のソ連コメディ映画を見ていた。お正月気分を盛り上げてくれるこれらの映画は、みんなもうその内容はそらで言えるほど知っていたが、それでも毎年放送された。

その最も代表的なものとなったのは、バーニャでしたたか飲んだエヴゲーニー・ルカシンが、気がつくとモスクワではなく大晦日のレニングラードにいた、という『運命の皮肉』(1975)だ。

まさにこの映画の影響で、ソ連の男性たちの間には大晦日に友人とバーニャに行き、新年を迎える前に身をさっぱりさせるという習慣が現れた。

夜には家族全員が食卓を囲んで集まった。ソ連のお正月は、西側のクリスマスと同じように家族のお祭りだったのである。この日に親類を訪れ、お祝いをするのも欠かせないものだった。

ミハイル・ゴルバチョフのお祝いのメッセージを見ている宇宙飛行士レオノフとその妻、1986年

ミハイル・ゴルバチョフのお祝いのメッセージを見ている宇宙飛行士レオノフとその妻、1986年

ソ連のテレビは1970年から、新年を迎える5分前に国家元首の国民に向けたメッセージを放送するようになり、お正月料理が並ぶテーブルに座りながら各家庭で見られていた。当初この放送は政府の一年の成果を報告するという内容だったが、ミハイル・ゴルバチョフの時代からお祝いのメッセージという形式になった。

その後、テレビにはクレムリンにあるスパスカヤ塔の大時計が映し出され、新年の瞬間までに12回の鐘が打たれる。鐘が打たれる間、人々は願いをかけた。伝統では、願いを紙切れに書き、それを蝋燭にかざして燃やし、灰をシャンパングラスの中に入れ、最後の鐘が打たれるまでに飲み干さなければならない。実際のところ、この習慣をみんながやっていたとはいい難いが、鐘が12回打たれるまでに、シャンパンの栓を開けてそれぞれのグラスに注ぐのは大事なことだった。

番組『ゴルボイ・オゴニョーク』、1980年

番組『ゴルボイ・オゴニョーク』、1980年

「公的な時間」が終わると、本当の楽しいひとときがやってくる。多くの家庭では遅い夕食を食べ、家族の会話を楽しみ、『ゴルボイ・オゴニョーク(青い灯)』を見ながら踊った。これはソ連のテレビで初めての娯楽番組で、有名人や一般の人々にインタビューしたり、他愛もないおしゃべりをして新年を祝うものだ。この番組の初期のゲストには人類初の宇宙飛行士となったユーリ・ガガーリンもいた。ちなみに、この番組は今でもお正月にだけソ連の伝統に敬意を表して放送されている。