かつてソ連の食料品店で売られていたもの(写真特集)

人によってソ連時代の記憶は大きく異なる。食料品を求める列で喧嘩があったと言う人もいれば、すべてが豊富で、食料品の質は現在よりも良く、天然のものだったと言う人もいる。

実際、状況は時代によって違っていた(国家が存続した70年間に、ソ連はいくつかの経済発展段階を経た)。国土が広大だったため、地域によって事情が違ったことは言うまでもない(いわゆる「供給カテゴリー」という制度についてはこちら)。

各時代や各地域の食料品店でどんなものが買えたのか、見てみよう。

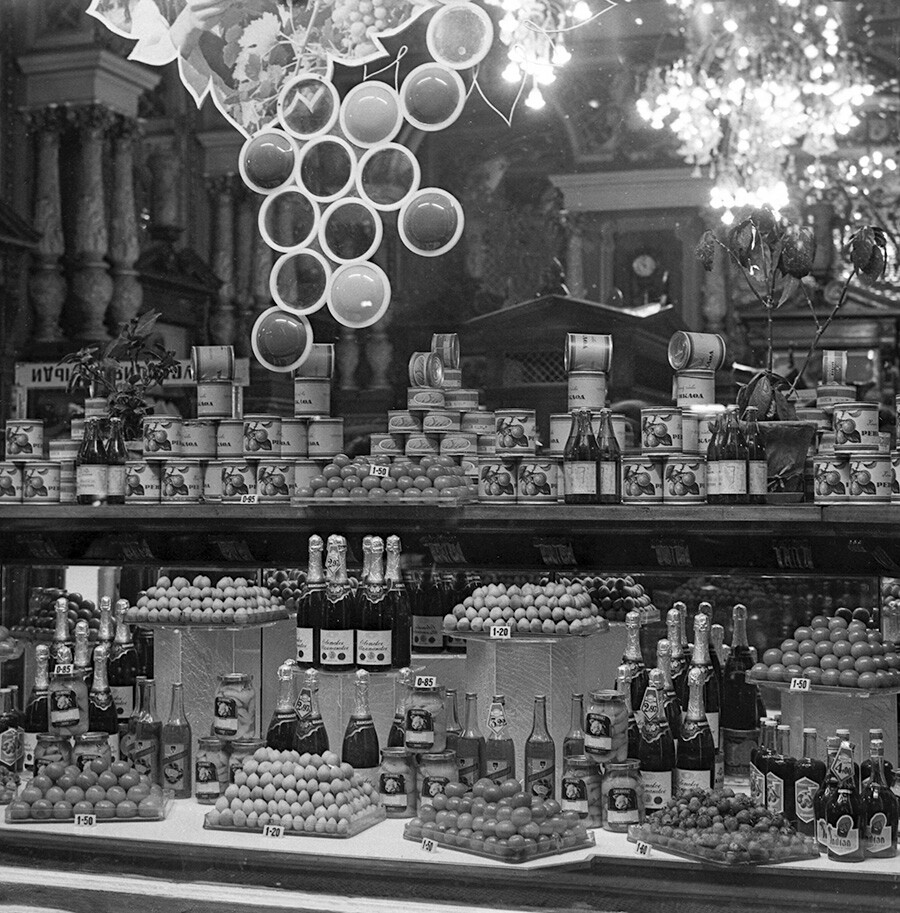

モスクワ、食料品店「エリセエフスキー」にて、1950年

モスクワ、食料品店「エリセエフスキー」にて、1950年

ソ連時代の店舗の名称はいたってシンプルで単純明快だった。例えば、「牛乳」「パン」「青果」などだ。それとは別に、都市には現在のようにあらゆる食料品や家庭用品が売られている高級食料品店や高級スーパーマーケットがあった。地方にはいわゆる「セリポ」(「農村消費組合」の略)があった。

モスクワのスーパーにて、1958年

モスクワのスーパーにて、1958年

現代の人々はセルフサービスに慣れているが、ソ連時代はシステムが違った。どの売り場でも、客が品物(例えばソーセージやチーズ)を選ぶと、助手が重さを量り、値段を伝えた。レジで支払いを済ませると、客はようやく商品を受け取ることができた。

ロシア南部、スターリングラードの食料品店、1960年

ロシア南部、スターリングラードの食料品店、1960年

原則として食料品店は午前7時か8時に開店、午後7時か8時に閉店し、昼休憩があった。月に一度「衛生日」と呼ばれる日があり、店は閉められて大掃除が行われた。ソ連は衛生管理には真剣だった。

レニングラード州、ノーヴァヤ・ラドガの店にて、1989年

レニングラード州、ノーヴァヤ・ラドガの店にて、1989年

ソ連の食料品店の代表的存在と言えば、もちろんモスクワ都心のゴーリキー通り(現トヴェルスカヤ通り)にあった「エリセエフスキー」だ。1901年に商人のグリゴリー・エリセエフスキーが開き、ソ連時代には「第1食料品店」と呼ばれた。レニングラードやキーウ(キエフ)にも同様の店があった。人々は食料品を買うだけでなく、歴史ある贅沢な内装を見るためにやって来た。

レニングラードの「エリセエフスキー」、1960年代

レニングラードの「エリセエフスキー」、1960年代

「エリセエフスキー」には何でも揃っていた。他の店で品薄になっていても、「エリセエフスキー」にはいろいろな種類と品質のチーズやソーセージ、ワイン、キャンディーがあった。興味深いのは、すべてがソ連の標準的な価格で売られていたことだ(かつて食料品店の価格は店舗ではなく国家が決めていた)。

モスクワの「エリセエフスキー」のワインと果物、1965年

モスクワの「エリセエフスキー」のワインと果物、1965年

誰でもここに来ることができたが、一日中列に並び、その間に食料品がなくなることもあった。したがって朝早くに来ることが求められた。キーウ店は1940年代に火災で焼失した。モスクワ店は2021年に閉店した。サンクトペテルブルク店は今でも営業している。

ロシア南部、サラトフ州の農村の店舗、1967年

ロシア南部、サラトフ州の農村の店舗、1967年

一般的な店舗の棚には何があったのだろうか。これは1960年代から1980年代のソ連の平均的な食料品店の典型的な景色だ。ピラミッド状に積まれた缶詰、瓶に入ったジュース、チーズとソーセージ。クッキーとキャンディーは量り売りで、ふつうはたくさんあった。どの食料品店でも地元の乳製品を買うことができ、保存可能期間はわずか数日だった。牛乳とケフィールの瓶は再利用でき、店に返却された。

ロシア北部、ムルマンスクの魚屋、1976年

ロシア北部、ムルマンスクの魚屋、1976年

南部でも北部でも、概して大きな売り場が割かれていたのは缶詰だった。缶詰は安価で、ほとんどすべて現地で作られたものだった。多くの街に「オケアン」(「大洋」の意)という魚の専門店があり、スプラットからイクラ、キャビアまで、多様な魚介類や水産加工品の缶詰が見られた。

黒海沿岸のリゾート地、ソチのショッピングモール、1971年

黒海沿岸のリゾート地、ソチのショッピングモール、1971年

都市の店舗では良質な肉の切り身がなく、都市住民は農家の市場に通っていたが、そこでは肉の値段は店よりも二、三倍高かった。誰でも買えたわけではないため、人々はとにかく手に入るもので挽き肉のカツレツを作っていた。

チェリャビンスク州の農村の店舗、1990年

チェリャビンスク州の農村の店舗、1990年

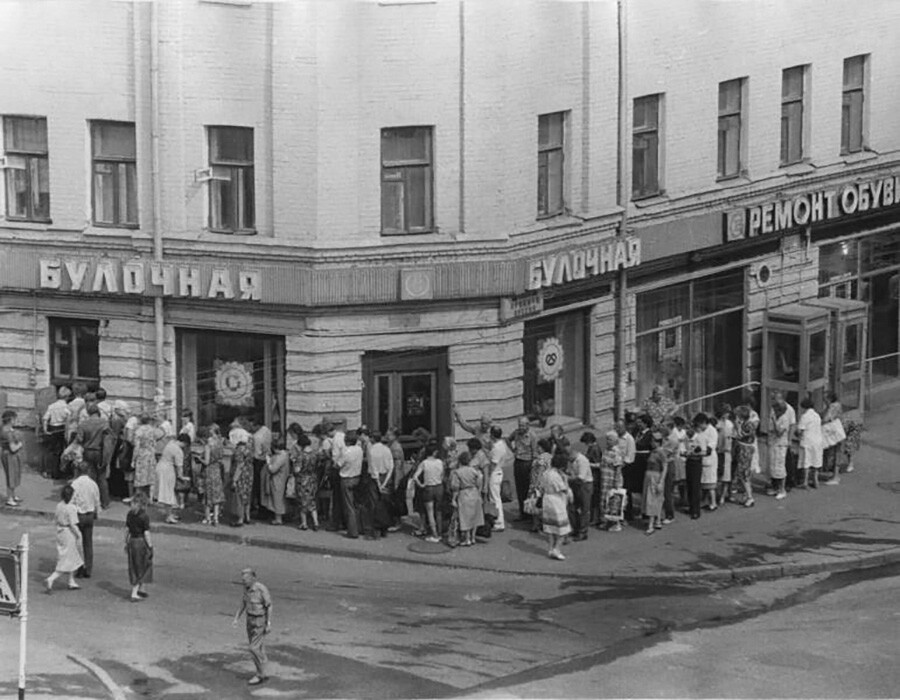

店に何かが搬入されれば、すぐに長い行列ができた。1990年には配給制が導入され、1991年春には通貨改革で食料品の価格が3倍に跳ね上がった。1991年12月、ソ連は崩壊した。

モスクワ、砂糖を求める人々の行列、1988年

モスクワ、砂糖を求める人々の行列、1988年