ソ連ではいかにしてテレビを使って子供たちに色々なことを教えたか

ソ連で本格的なテレビ放送が始まったのは1938年。とはいえ、当時チャンネルは1つしかなく、放送時間は20時から24時と限られていた。その頃、テレビは贅沢品であり、どこの家にもあるわけではなく、テレビは大きな黒い箱に小さな白黒の画面がついているようなものであった。

しかし1950年代ごろになると状況は大きく変化した。テレビ放送は朝9時から深夜まで行われ、テレビのある家庭の数も100万台を突破。そしてそんなテレビ放送において、子どもやティーンエイジャー向けの番組は放送の重要な要素であった。では、共産党はテレビを通して、子どもたちに何を教えたのだろうか?

ユーモアを混じえて教える

ソ連時代、成長期の子どもたちの問題について率直に議論する番組があった。番組では、両親との関係、同級生との関係、初恋、当時のサブカルチャー、ストリートチルドレン、麻薬などのテーマが扱われた。

「16歳未満、16歳以上」

「16歳未満、16歳以上」

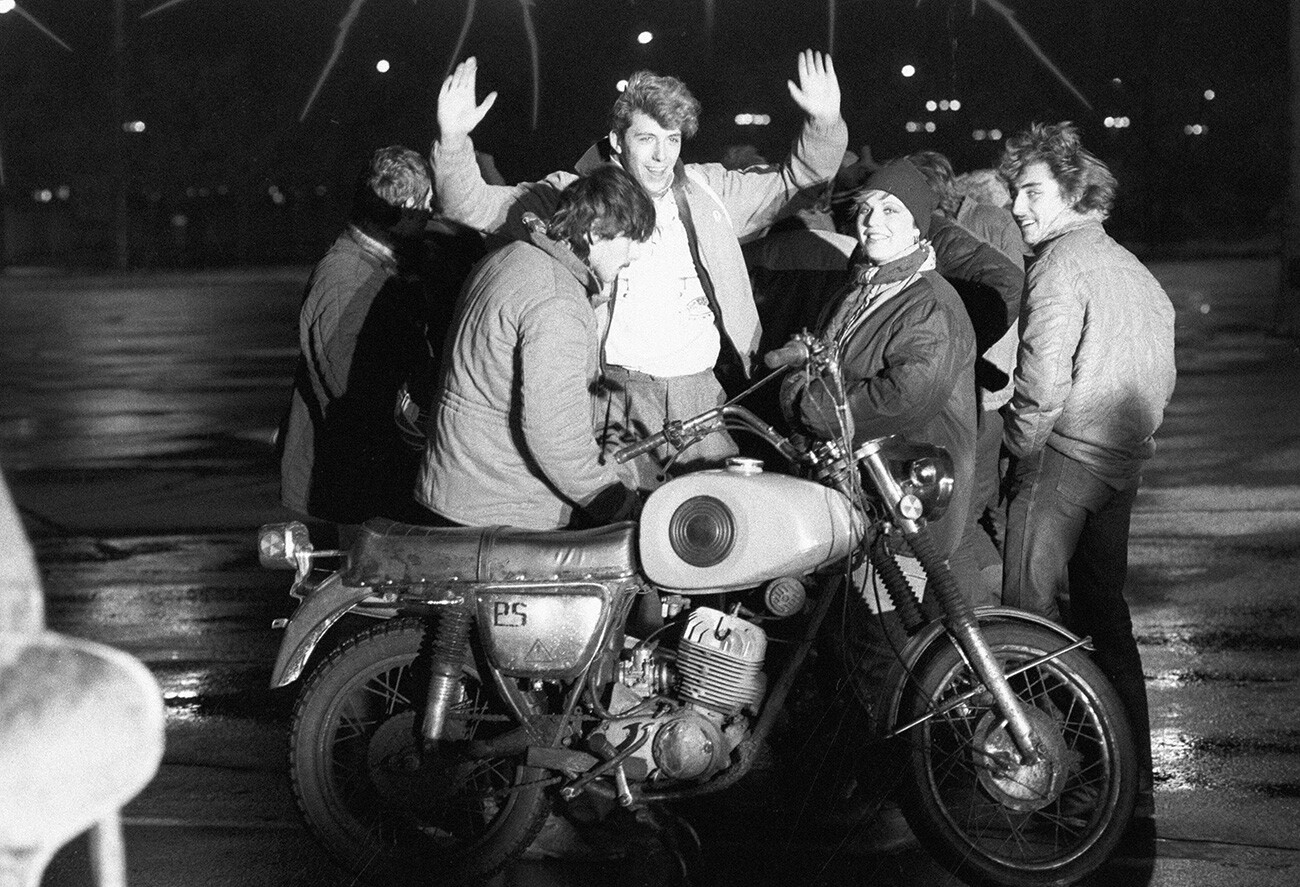

ティーンエイジャーたちと対等に話をしようという番組の一つが「16歳未満、16歳以上」である。1983年から放送を開始したが、最初の放送からたちまち視聴者の心をつかんだ。しかもこの番組はソ連邦が崩壊した後、2001年まで放送されていた。

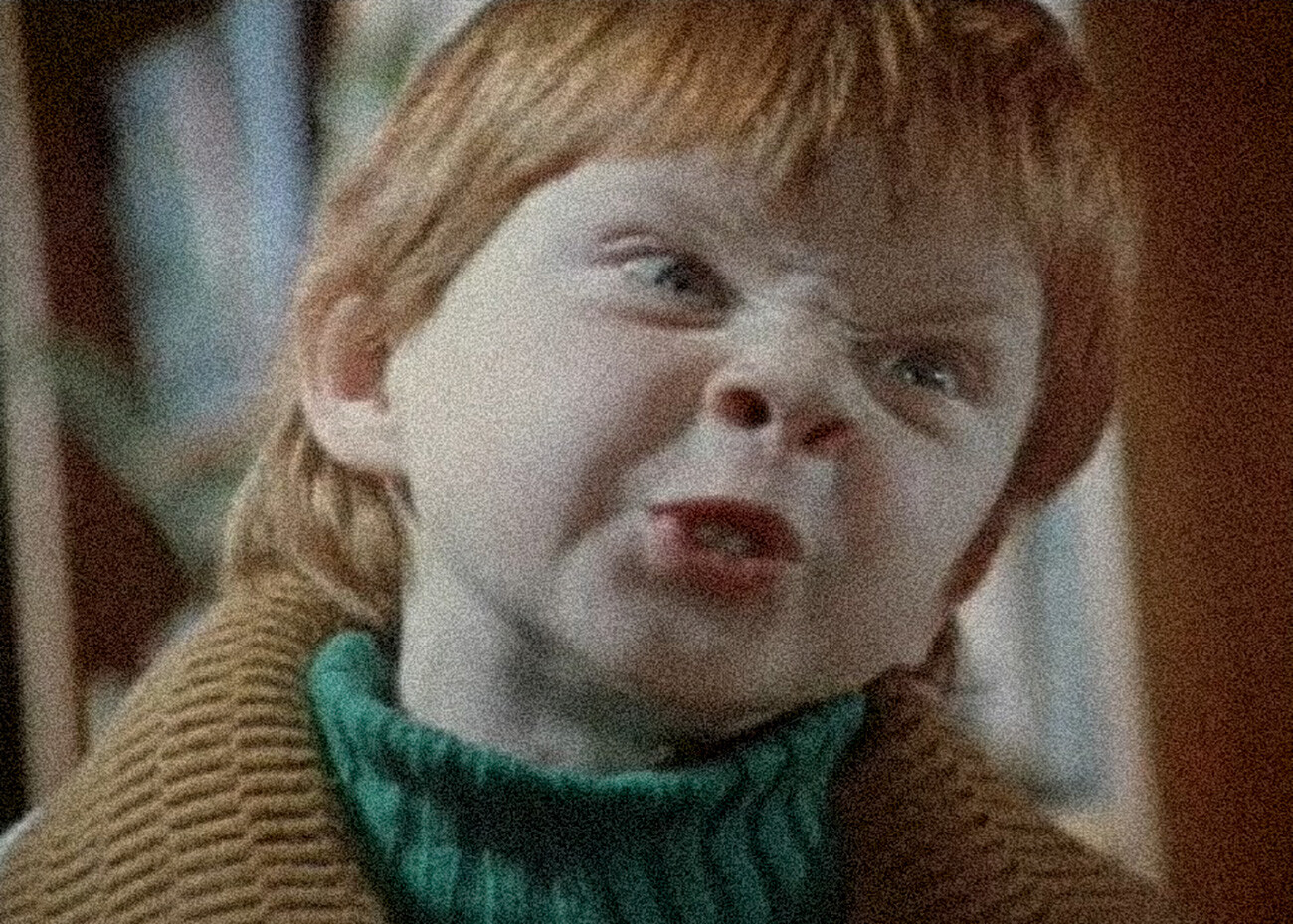

深刻な問題をテーマにした番組以外に、ユーモラスな番組もあった。中でもカルト的な作品となったのが「エララーシ」。3分から5分ほどのショートドラマで、ユーモアたっぷりながらも、啓蒙的な内容が込められていた。家庭にテレビがある子どもなら誰もが知っている番組であった。

「エララーシ」

「エララーシ」

ソ連時代の「エララーシ」が子どもたちに伝えた重要なメッセージは、大切なのは正直であること、善良であること、友人を助けることができること、そして自分自身に責任を持つことだということである。ドラマに登場する主人公たちも観客と同じような子どもやティーンエイジャーであった。

ユーモアなくして道徳を教える方法はうまくいかなかった。当時、「エララーシ」の他にも、他の人を助けることの大切さをテーマにした「近所の仲間たち」というドラマがあったが、こちらはユーモアが欠如していたことから、あまり人気は得られず、放送はしばらくして中止された。

「近所の仲間たち」

「近所の仲間たち」

世界のあり方を教える

ソ連のテレビは子どもたちに何かを教えるだけでなく、教育を施した。1950年代に放送されていた多くの番組は分かりやすい言葉で、わたしたちを取り巻く世界がどのように作られているのかを説明した。

「すべて知りたい」

「すべて知りたい」

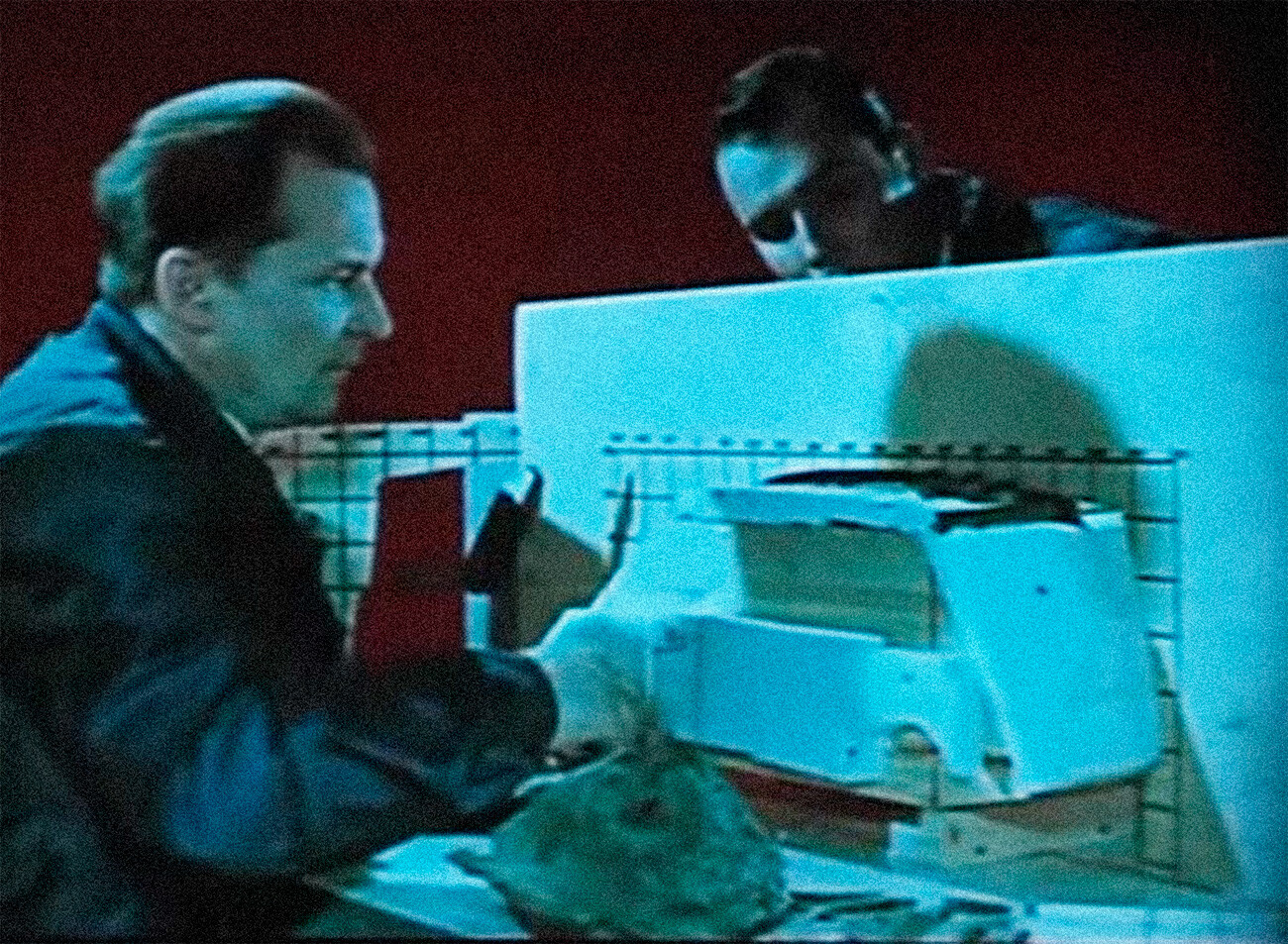

そんな番組の中で、もっとも有名なのが「すべて知りたい」である。1957年に放送を開始して、2010年まで存続した。毎回、アニメのコラージュを使い、科学的な発見や動植物、宇宙の謎などについて解説するというものであった。

一方、もの作りをテーマにしたものでは、「器用な手」という番組があった。1ヶ月に1回の放送で、粘土、紙、色紙などを使った工作の作り方を紹介するものであった。番組は子どもやティーンエイジャーの想像力をかきたて、微細運動能力の発達を助けるものであった。

「器用な手」

「器用な手」

興味深いのは、この「器用な手」は現在のチュートリアル的なものだっただけでなく、競争的な要素を持っていたこと。というのも、番組には2つのチームが登場し、必要な材料を使って、どちらが早く、きれいに作れるかを競った。

外国語を教える

子どもたちはテレビを通じて、外国語を勉強した。たとえば1980年代末からは「子どもの時間」という番組がスタートしたが、これは子どもたちが英語、ドイツ語、フランス語を楽しく学べる番組であった。

番組では、外国語のアニメや子どものグループの演奏が流され、また子どもたちが見ながら作ることのできる簡単な料理のレシピなどが紹介された。「子どもの時間」は視聴者の生活の中に自然に外国語を取り入れようとした番組であった。