ソ連の「エレクトリーチカ」のロマンティックな魅力(写真特集)

複数の車両から成る電車はロシア語で「エレクトリーチカ」と呼ばれる。ソ連では1920年代後半に誕生し、1950年代までには大規模な電車網が作られた。夜行列車や遠距離列車と異なり、電車は短い距離を繋いでいた。

他の交通機関と異なり、電車は駅と駅の短い距離を素早く発車し、停車することができた。しかも、比較的静かで、環境をそれほど汚染することもなかった。

夜行列車には3つの等級があり、寝台があったが、エレクトリーチカには等級は1つしかなく、一般的な3人掛けの木製の座席が向かい合って設けられていた。地下鉄は長い座席が車両の両サイドに設置されていた。

ソ連時代は、列車の中には木製の座席しかなかったが、後に皮革の座席が作られるようになった。

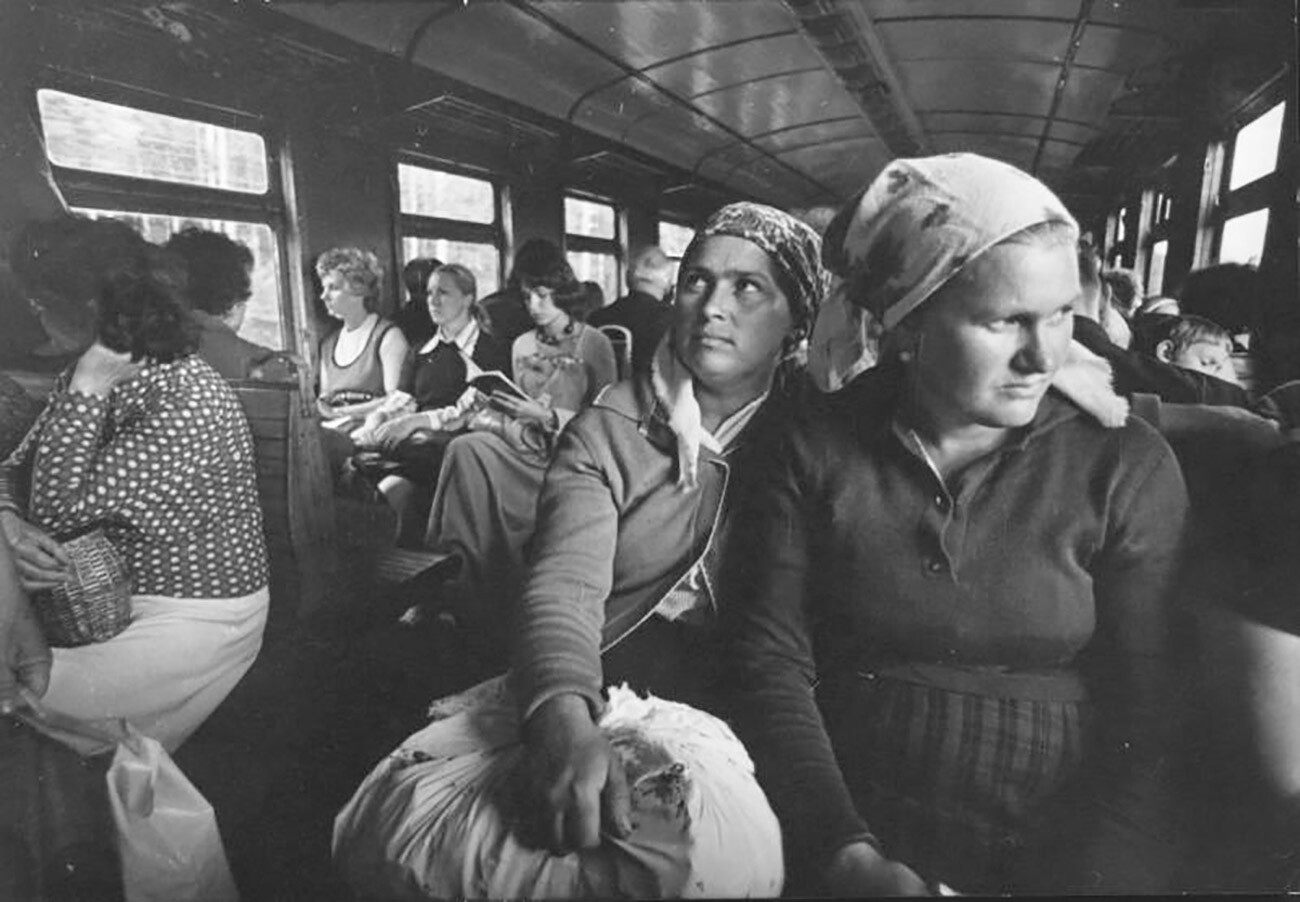

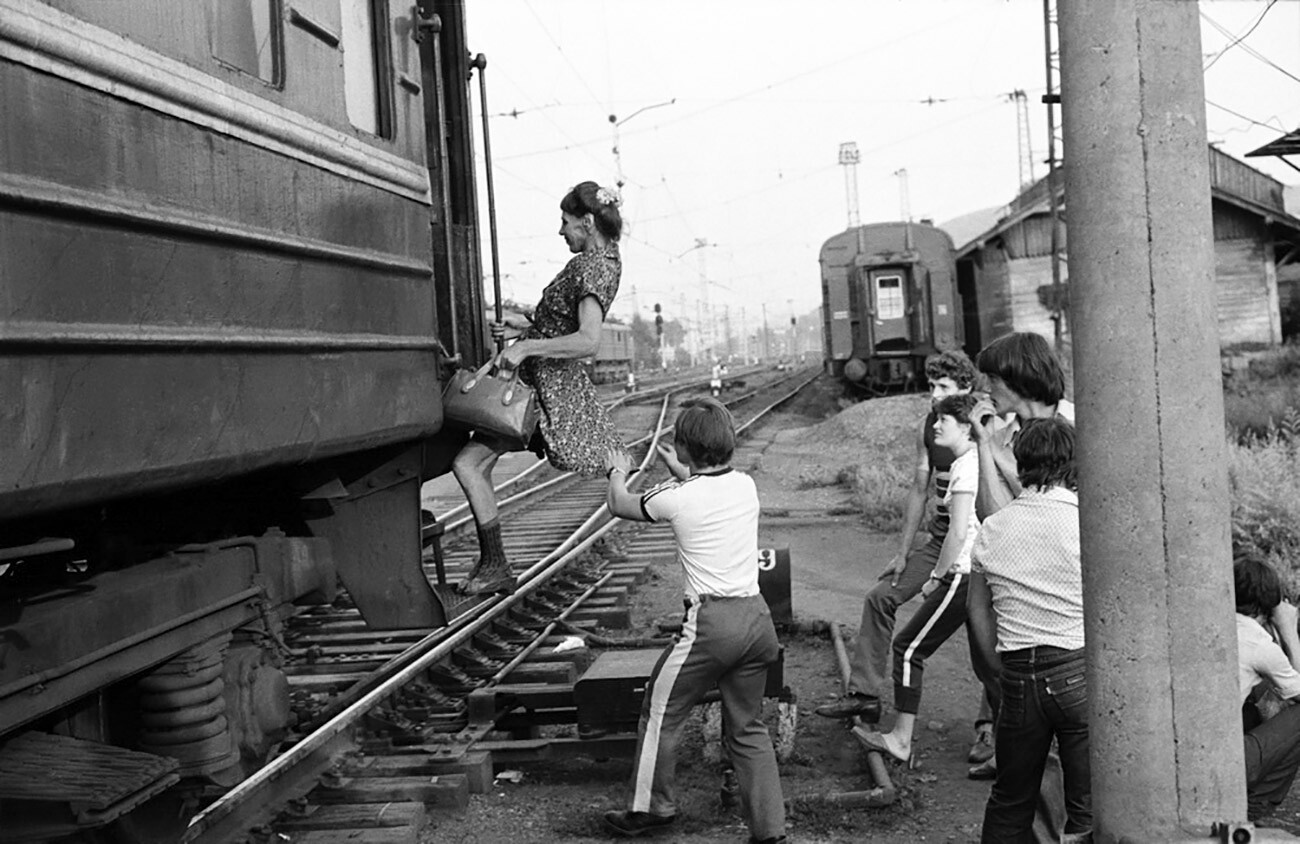

毎日(今でも)、数百万人の人々が通勤のためにエレクトリーチカを使っている。朝や夕方のラッシュアワーには、大勢の人で混雑し、乗車するために押し合いになることもある。

大都市の地下鉄の運行間隔は最大でも5分とかなり短いが、エレクトリーチカは次の運行時間まで40分待つこともあったため、必要な電車に乗り遅れないようにするというのは非常に重要なことであった。

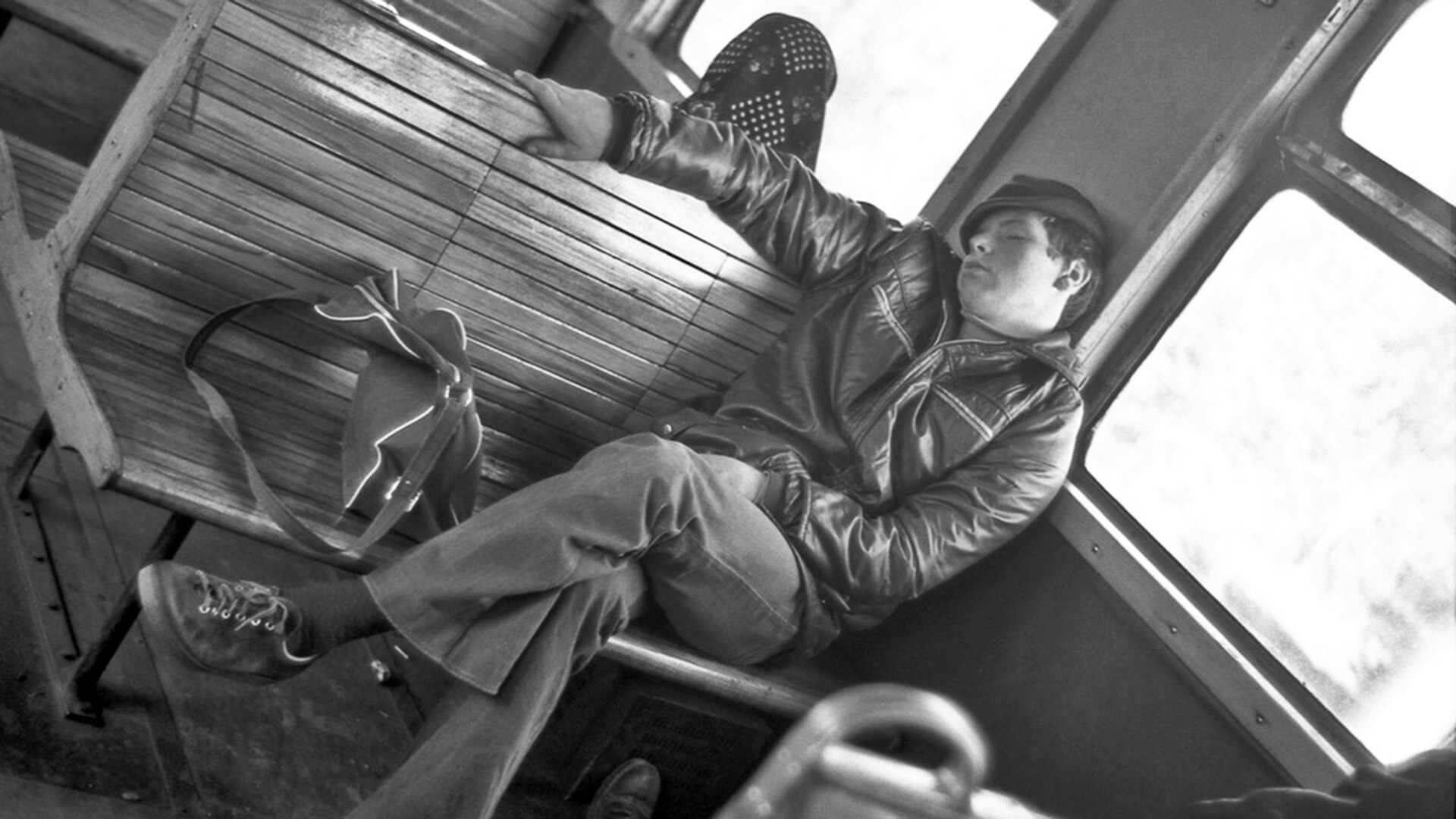

朝、仕事場に行くには、早起きする必要があった。というのも、通勤には最大で2時間かかるということもあったからである。そこでエレクトリーチカの中では眠っている人が多かった。

朝や夕方にこの交通機関を使っていた乗客はこのように勤務日の睡眠不足を解消していた。

しかし、週末や夏になると、電車の便数は増え、より多くの人々を、荷物、苗、ペットとともにダーチャ(郊外のサマーハウス)へと運んだ。

エレクトリーチカは人々の間で「サバーカ(犬)」と呼ばれていた。お金を貯めたい人たちは、モスクワからレニングラード(現サンクトペテルブルク)まで夜行列車を使わずに、郊外列車を乗り継いでより安く旅行した。「サバーカで行く」(добраться на собаках - dobratsya na sobakakh)という表現は非常に頻繁に使われた。

もう一つ、動物にちなんだエレクトリーチカのニックネームは、「ザーイツ」(うさぎ)である。ソ連時代には、改札のようなものがなかったため、切符がなくてもエレクトリーチカに簡単に乗ることができたのである。そして検札係が現れると、切符を持っていない人々(うさぎ)は、車両の中を大急ぎで走って移動して車両化ら降り、検札係がすでに通り過ぎた別の車両に乗り移ったのである。

電車のもう一つの特徴は、車両の中に物売りが回ってくることであった。売り子たちは、つまらない小物をいっぱいに詰めたバッグを持って、歩きながらその品々がいかに素晴らしいか、いかに必要なものであるのかを大声で宣伝して歩くのである。物乞いやミュージシャンもエレクトリーチカでは一般的な「乗客」であった。

エレクトリーチカは社会生活においても重要な役割を果たしていた。仲間と集うための場所があまりなかった人々(レストランに行くお金がない人)は、皆でそれほど遠くない距離を電車で移動しながら、会話を楽しんだり、議論したり、本を交換したりした。

中でゲームをしたりして楽しむこともあった。

もちろん、歌を歌ったり、ソ連のもっとも重要な楽器であるギターを弾いたりもした。

アコーディオンを演奏する人も。

ソ連時代は自動車を持っている人が少なかったことから、多くの人々がエレクトリーチカを使った。仕事で使わない人も、週末にどこかへ出かけたり、ダーチャに行ったり、ただ郊外の自然を楽しんだりするのに電車に乗った。夏には、近くの森にきのこ狩りに出かけたり、冬にはクロスカントリーに出かけたり、ピクニックやバーベキューに行くにも電車が使われた。

電車はソ連の人々の生活において大きな役割を果たし、文化にも反映された。オスカーを受賞したソ連映画「モスクワは涙を信じない」(1985年)のヒロインは電車の中で愛する人に出会う。

映画「モスクワは涙を信じない」からのシーン

映画「モスクワは涙を信じない」からのシーン

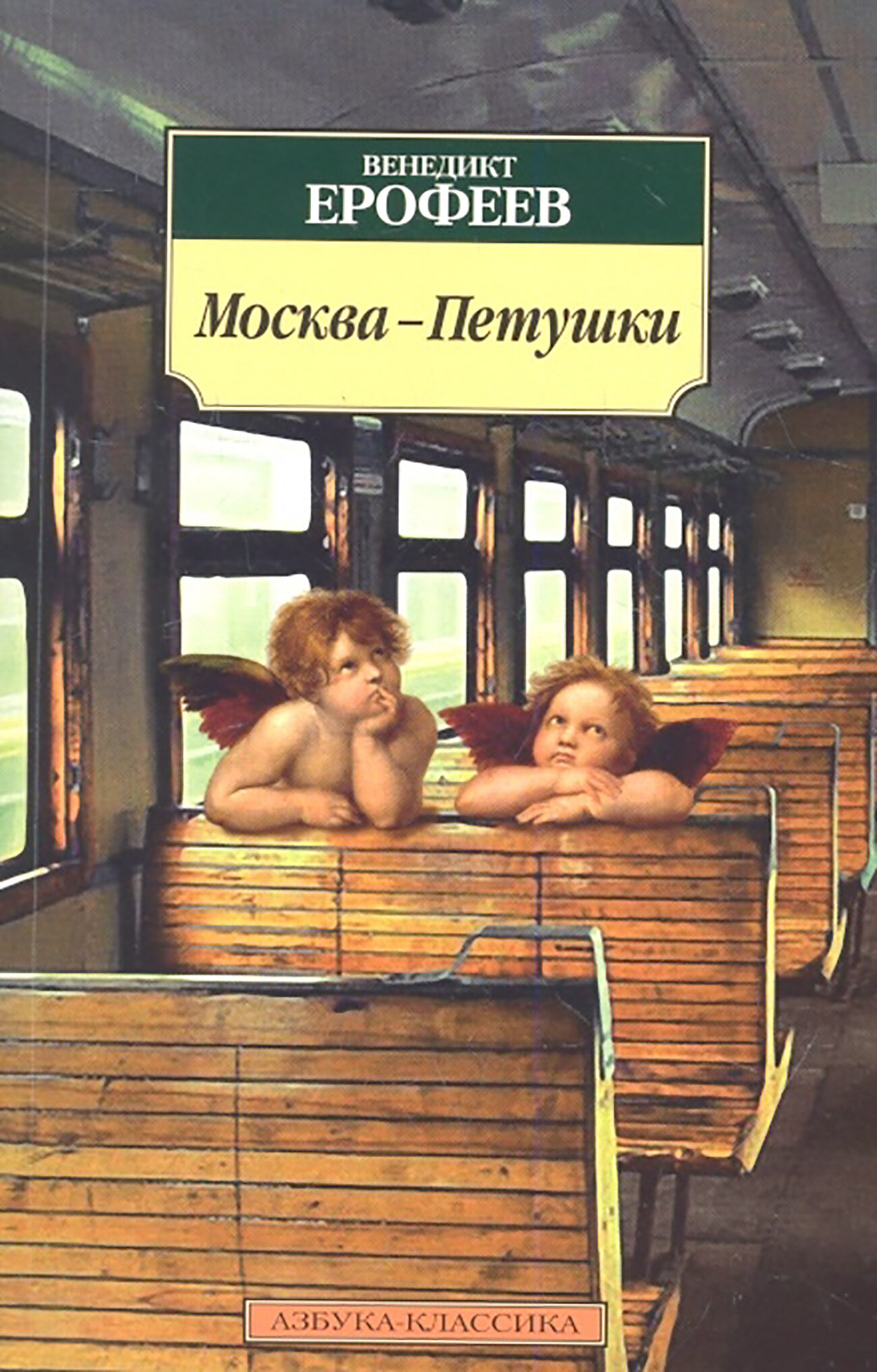

また電車の素晴らしさを描いたもっとも有名な小説と言えば、ヴェネディクト・エロフェーエフの「酔いどれ列車モスクワ発ペトゥシキ行き」である。モスクワから恋人のいるぺトゥシキに向かうため電車に乗った(このルートは今でも運行されている)主人公が、さまざまな人と出会い、酒を飲み、会話するという冒険のストーリーである。一般的なソ連の男性―酒飲みで知的―の姿を描く非常に哲学的でコンセプチュアルな小説である。

一方で、エレクトリーチカは嫌いだという人も多かったことを書いておく必要があるだろう。というのも、列車の中は悪臭が漂い、酒を飲んだり、眠ったりする人が多く、そして物乞いがいた(ほとんどそこに住んでいた)からである。エレクトリーチカはこのような状態であった・・・。

車両の中に座席がないときには、移動中ずっと、普通は喫煙者が集うデッキで過ごす人もいた。

そして、列車には1両目と最後尾の2箇所にしかトイレがなかった。そしてその2つしかないトイレの状態は劣悪であった。