ショーロホフは最も有名かつ影響力のあるソ連の作家であり、大祖国戦争に最後まで従軍し、文学史上に残る重要な作品を多く残した。しかし何より、第一次大戦から内戦にかけてのドン・コサックを描いた大河小説『静かなドン』の作者として知られる。この作品が評価されたことにより、「ロシアの転換期におけるドン・コサックを表現した芸術の力と整合性に対して」ノーベル文学賞が贈られた。

ショーロホフ自身はコサックではないが、ドン地方に生まれ育ち、その生涯の大部分をドン地方のヴェシェンスカヤ村で過ごした。

したがって、コサックの生活とその歴史、過酷な出来事や運命は、ショーロホフにとってなじみ深いものであった。後に彼自身もコサック帽や長靴を身に着けて、「コサック作家」としてのイメージを押し出すようになった。

コサックをテーマにした大河ロマンの構想が浮かんで以降、ショーロホフの熱中ぶりは尋常ではなく、親族は錯乱を心配したほどだった。主人公グリゴーリー・メレホフの複雑な生涯を描くのに夢中になった挙句、夜も寝ない日が続いたからである。

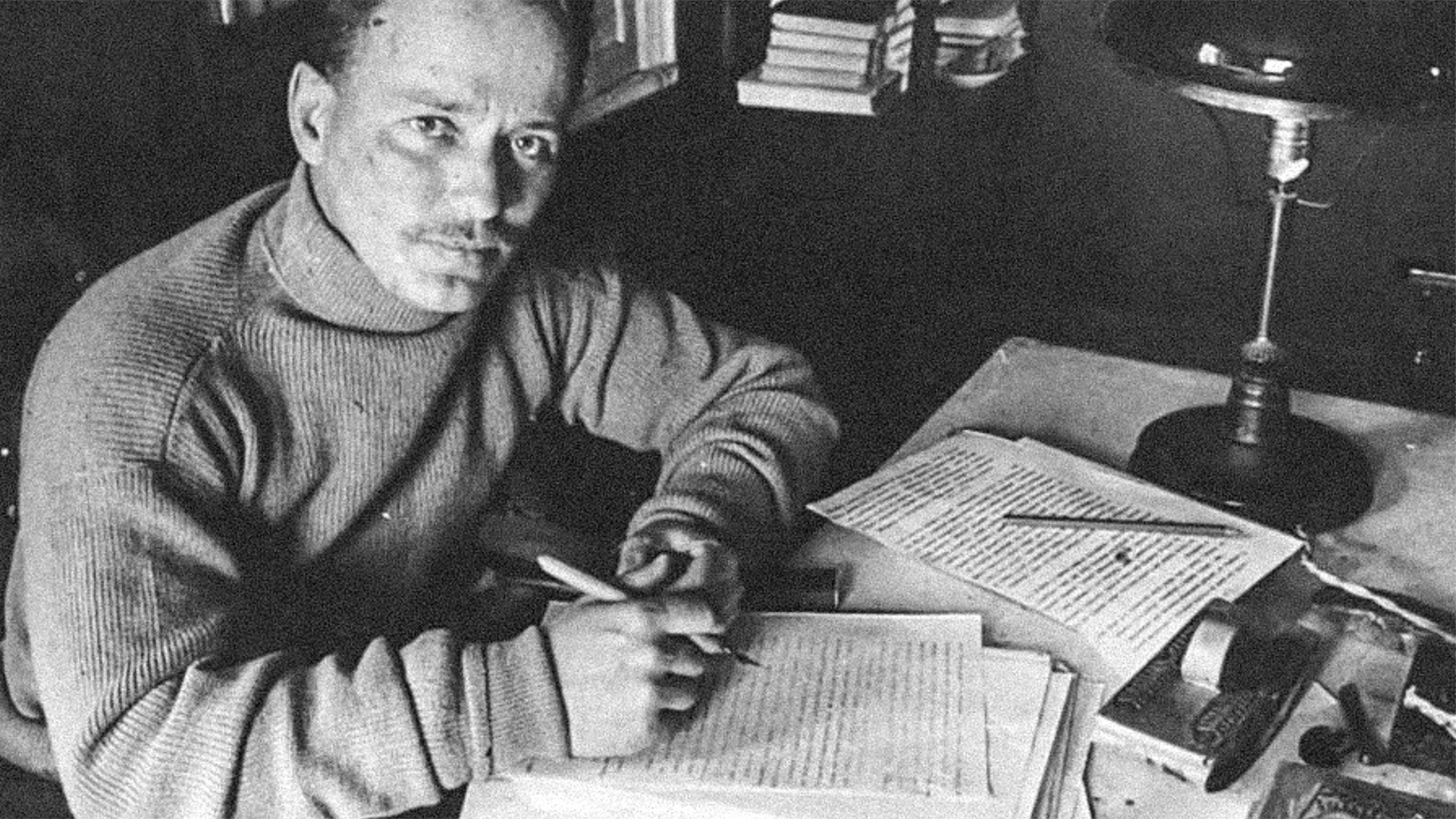

若手作家だったショーロホフの苦心は実を結び、作品は刊行されて一躍脚光を浴びた。この写真では、彼は「クラスヌイ・ボガトィリ」工場のクラブで労働者に向けて自作を読んでいる。

もう1つの代表作『開かれた処女地』は、ソ連時代の農業集団化を題材としている。この作品のあと、ショーロホフは作家界でマクシム・ゴーリキーと並ぶ重鎮となり、ともに1930年代にソ連作家同盟の創設に携わった。

ショーロホフはたびたびスターリンに謁見し、ソビエト政権の迫害に直面した農民や労働者、あるいは大粛清の時期に不当な有罪判決を受けた人々を擁護した。

その一方で素朴な人物であり、ドン地方の村でほぼ始終過ごし、好んで狩猟に出かけた。

さらに、釣り好きでもあった。

もう1つ、ショーロホフの庶民的な愛着は、アルコールだった。終生、酒量を控えることはなく、スターリンでさえ節酒を説得できなかった。

模範的家庭人でもあり、妻のマリーヤと生涯を共に過ごした。子供は4人。父親はまったく厳しくなかったと、子供達は回想している。

ショーロホフは「プラウダ」紙と「クラスナヤ・ズヴェズダ」紙の従軍記者として、大祖国戦争に初めから終わりまで従軍した。

前線にもたびたび赴き、飛行機の不時着時に重傷も負っている。終戦し除隊した時の階級は大佐であった。

戦争に題材をとった2つの作品もまた、高く評価された。長編『彼ら祖国のために』と、短編『人間の運命』は、学校の文学の授業でも扱われる。両作とも映画監督セルゲイ・ボンダルチュクが映画化し、いずれもヒットした。ボンダルチュクは後に『静かなドン』の映画化にも取り組んだ。

ショーロホフはまさしく国民的スターだった。どこへ行っても、ファンが花束を持って出迎えた。

ソ連中から、数百数千の手紙が届いた。

ヴェシェンスカヤ村の自宅もまた、客が絶えなかった。

例えば、ショーロホフ宅を訪れたイギリスの作家チャールズ・パーシー・スノーはコサックの衣装をまとい、馬に乗った。

ショーロホフの家は、コサックの家というよりも、むしろコート・ダジュールの別荘を思わせる。現在は博物館となっている。

60歳の誕生日は、モスクワの労働組合会館の「円柱の間」で盛大に祝われた。

1965年、ノーベル文学集を受賞。ショーロホフはソ連の作家としては唯一、受賞辞退を強要されなかった。政府の承諾を得てストックホルムの授賞式に自ら出席している。

1984年、癌を患い78歳で死去。故郷の自宅の近くに葬られた。この写真は、生前の最後の何枚かの1つである。