ピョートル大帝はなぜロシアで石造建築を禁じたのか

「石造建築はここ[サンクトペテルブルク]ではとてもゆっくりと建てられている。それなりの給料でも、石工や他の職人を見つけるのが難しいためだ」とピョートル大帝は1714年の勅令の中で綴っている。「したがって、数年間全国で、誰のものであろうと、石造建築を禁じる。[違反者は]領地の没収と追放を以て罰する」。ここでピョートルが「石造建築」と言っているのはレンガ造りの建物のことだ。

サンクトペテルブルクが創建されて10年、建設現場同然の街では石工が不足していた。ピョートルは、石造建築を禁じれば全国の石工が仕事を求めてサンクトペテルブルクに来るだろうと見込んでいた。実際そうなった。しかしピョートル大帝がサンクトペテルブルクを木造ではなく石造の街にするために実行した政策はこれだけではなかった。

致命的な建設作業

『ピョートル大帝とサンクトペテルブルクの建設』

『ピョートル大帝とサンクトペテルブルクの建設』

サンクトペテルブルクはロシア国家にとって目玉政策だった。ネヴァ川河口の湿地帯に一から西欧風の街を建てるという大事業を、欧州全体が畏敬の念をもって見守った。建設中には多くの命が犠牲となった。

フランス人使節のジャック・ドゥ・カンプルドンは1723年、サンクトペテルブルク建設中に15万人以上が死亡したと報告している。ロシアを最初に旅行した英国人フランシス・ダッシュウッドは1733年、その倍の犠牲者数を挙げ、労働者が飢餓や病気で死亡したと記している。しかし現実はこの推計からはかけ離れていた。

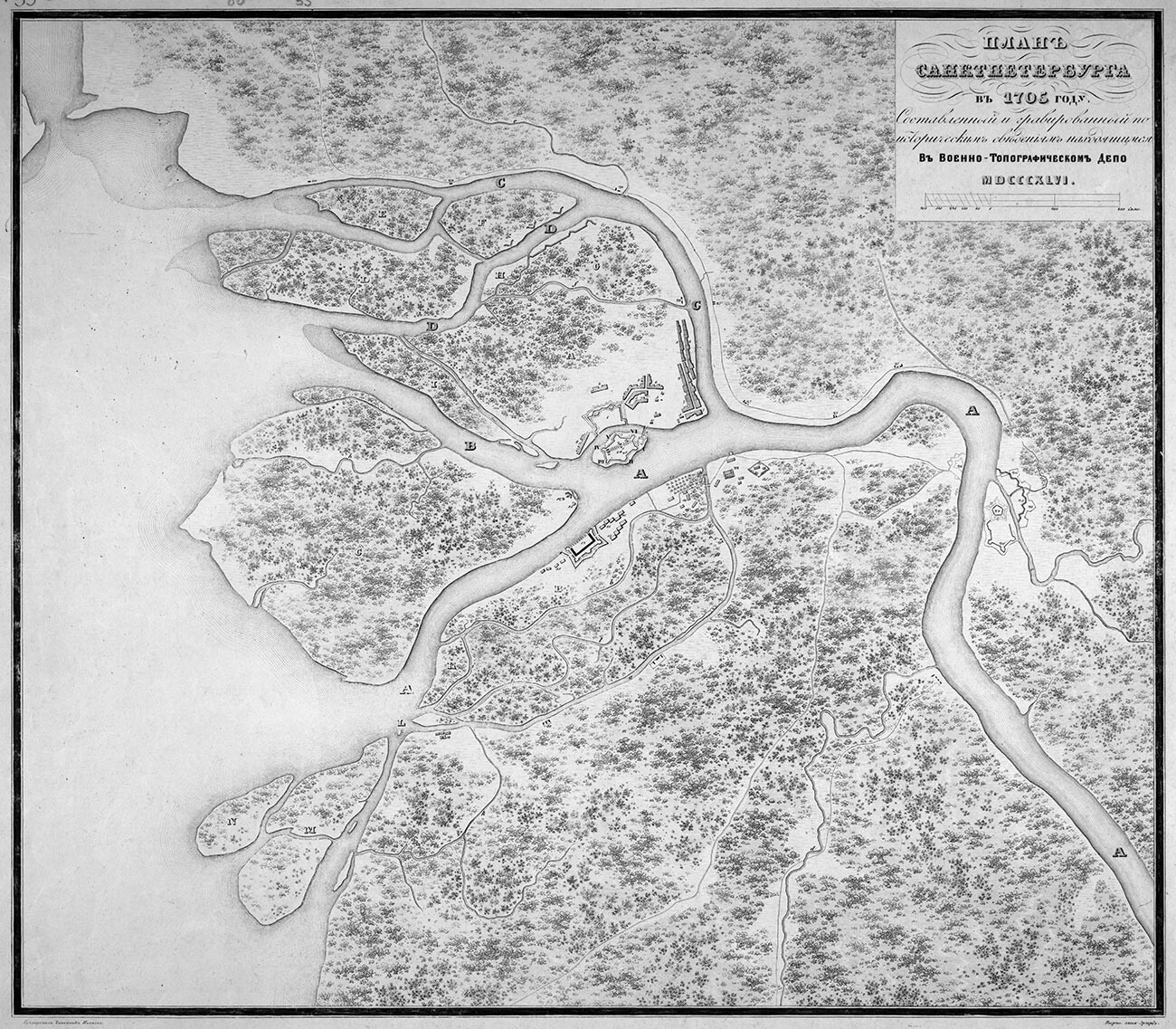

1704年のサンクトペテルブルクの様子

1704年のサンクトペテルブルクの様子

1703年から1704年、サンクトペテルブルクには2種類の建設者がいた。その大半を占めた素人労働者、つまり建設・運搬・掘削作業者は国の直轄領の農民や農奴だった。毎年一定数の農民がツァーリの命令でサンクトペテルブルクに送られた。ロシア人歴史家エカテリーナ・アンドレエワは、1703年から1712年までに約19万人の未熟な農民がサンクトペテルブルクに送られたとしている。農民は給料をもらい、福祉サービスを利用できたが、長く街に残ることはなかった。勤務期間は3ヶ月で、期間が過ぎれば故郷に戻って良かった。

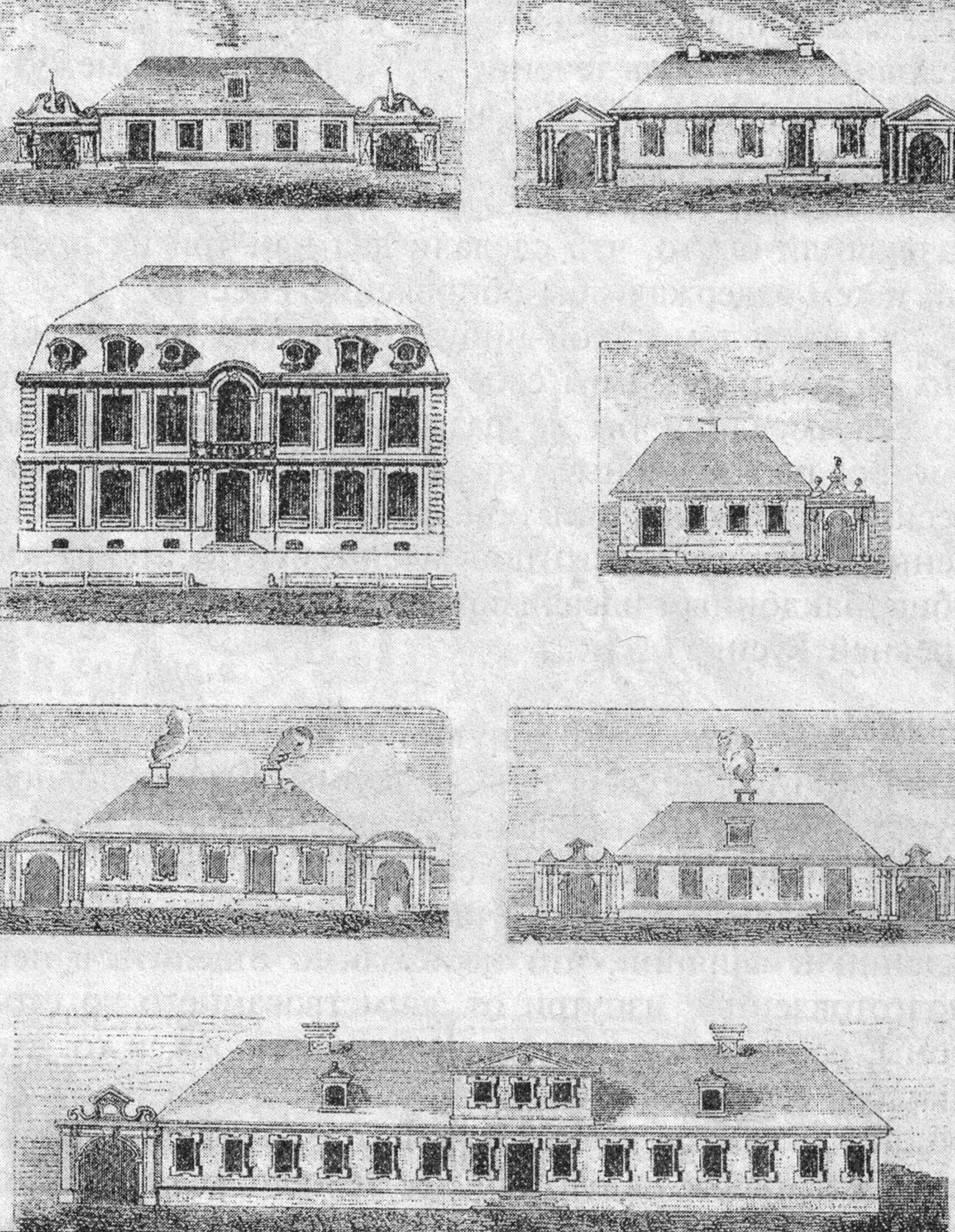

建設中のサンクトペテルブルクの建築タイプ

建設中のサンクトペテルブルクの建築タイプ

もう一種類の労働者は、サンクトペテルブルクに招かれたプロの石切職人、石工、鍛冶屋、大工だった。アンドレエワが1704年から1711年までの文献を調査したところ、13000~14000人のプロの労働者が実際にサンクトペテルブルクに送られていたことが分かった。彼らも給料をもらっていたが、農民よりも高かった。

サンクトペテルブルクの労働者の死亡率が当時の全国の平均値に比べて決して高くないことも明らかだ。街の建設で数十万人が死ぬはずがない。それでは送られた労働者がほとんど全員死んだことになる。

しかし建設現場の労働者不足は深刻だった。「最も求められているのは鍛冶屋だ。彼らなしには建設が完全に止まって静まり返る。それから大工も求められている」とサンクトペテルブルクの役人は1705年に綴っている。

詳しくはこちら:サンクトペテルブルク建設をめぐる5つの神話:どれが真実か?

レンガ不足

サンクトペテルブルクの建設開始

サンクトペテルブルクの建設開始

石造建築にとって主な問題だったのがレンガの不足だ。建設初期、レンガ工場はサンクトペテルブルク周辺の木材を使い尽くし、1710年までに他の地方から薪を調達しなければならなくなった。これでレンガの生産が遅れた。

ロシア人歴史家のセルゲイ・ルポフの推計では、1710年代にサンクトペテルブルクのレンガ工場は年間平均で1500万個のレンガを作っていたが、これは30棟ほどの政府の建物しか作れない量だった。しかしレンガの大半はペトロパブロフスク要塞と冬宮殿の建設に使われた。ほとんどの建物は木造だった。時にレンガを節約するために新築のレンガ造りの建物は壁を共有するように建てられた。

サンクトペテルブルクの構図、1705年

サンクトペテルブルクの構図、1705年

1709年、ピョートルは「大臣、将軍、貴族」にサンクトペテルブルクにレンガ造りの家を建てるよう命じた。どうやら命令に従った者は少なかったらしく、1713年にもう一度、宮廷の役人全員に対してサンクトペテルブルクにレンガ造りの家を建てて住むよう命じる勅令が出された。

そしてついに1714年、ロシア全土のレンガ造り建築を禁じる勅令が発効した。しかしあまり効果はなかった。1716年から1717年まで、ペトロフスカヤ河岸通りに立つピョートルの側近の家はまだ木造で、石造は宰相ガヴリイル・ゴロフキンの家だけだった。他の廷臣はまだレンガ造りの家を「準備中」だった。夏宮殿と冬宮殿はレンガで建てられ、貴族や皇族の石造邸宅がフォンタンカ川の向こうにあった。

ネヴァ川とペトロパブロフスク要塞

ネヴァ川とペトロパブロフスク要塞

庶民は冬宮殿や市の中心部から離れたワシリエフスキー島に家を建てることを強いられた。しかし1726年に埋まった島の敷地は半分以下だった。ロシアのレンガ造り建築の禁制が解除されたのは1741年だった。サンクトペテルブルクの建物は大半が木造だった。統計では、1798年には6072棟の建物のうち石造は1834棟のみ、1833年には7976棟の建物のうち石造は2730棟のみだった。ピョートルの夢がすべて簡単に叶ったわけではなかった。