1960年代、世界的「ミーム」になったソ連の写真

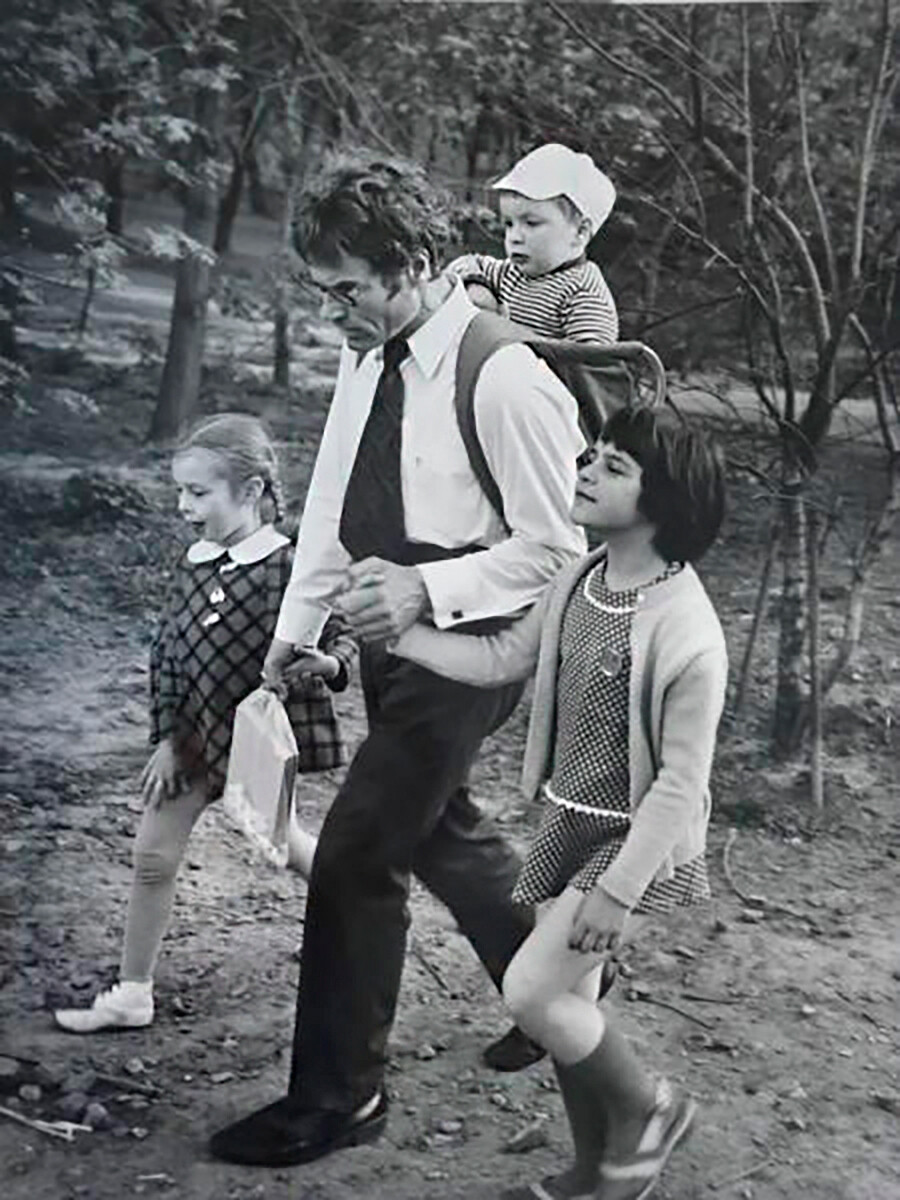

「マルサスなんてわたしには関係ない!」というタイトルがついた歴史に残るこの写真は、新聞「イズヴェスチヤ」の写真記者、ヴィクトル・アフロモフが1965年に編集部からの帰り道に撮影したものである。

この魅力たっぷりの1シーンは編集部じゅうを大いに楽しませ、職員たちはこの写真にどんなキャプションをつけたらいいだろうと考え始めた。

しばらくして、新聞社では、キャプションで機知を競うチャンスを読者に与えることが決定し、次の紙面で写真のキャプション・コンクールが告知された。そしてその記事は大きな話題を呼ぶこととなった。

さらに、このアフロモフの写真はイギリスの新聞「サンデー・タイムズ」でも取り上げられ、編集部はロシア人と機知くらべをすることにした。そしてその後まもなく、そこにヨーロッパの半分の国々も加わることになったのである。

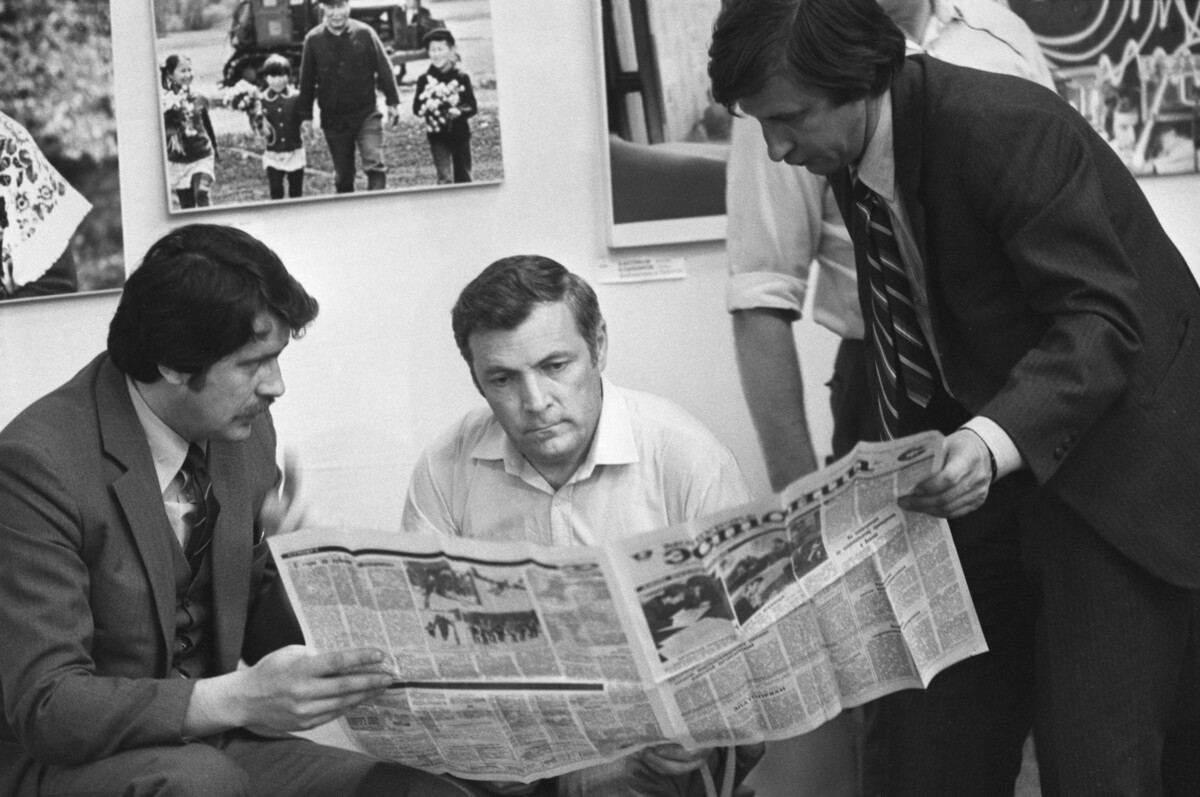

写真記者ヴィクトル・アフロモフ、1984年

写真記者ヴィクトル・アフロモフ、1984年

その後、趣向を凝らしたキャプションが記された手紙が世界中から「イズヴェスチヤ」に届くようになった。たとえば、あるイギリス人は「わたしは彼らをお店で買った」というキャプションをつけ、一方、チェコスロヴァキアからは「マルサスなんてわたしには関係ない!」という案が届いた。このマルサスとは、人口増加を抑制しなければ、人類に飢饉がもたらされると説いたイギリスの人口学者、トマス・ロバート・マルサスのことである。

またソ連国内から寄せられたキャプションには、「こんな夫となら、地の果てまでも」というものもあった。

ヴィクトル・アフロモフ、2008年

ヴィクトル・アフロモフ、2008年

ところで、この写真に映った幸せな父親が誰なのか、当初は誰も知らなかった。しかし、この写真入りのカードの印刷部数が100万部になったとき、それが誰なのかがついに判明した。それは極東地質調査所のボリス・ザリツマン所長であった。彼は1965年、家族とともに、両親を訪ねてモスクワに来ていたのだが、そのとき偶然にアフロモフのレンズに捉えられたのだった。

さて、あなたならどんなキャプションをつけますか?