19世紀から現在まで、ペルミの変遷(写真特集)

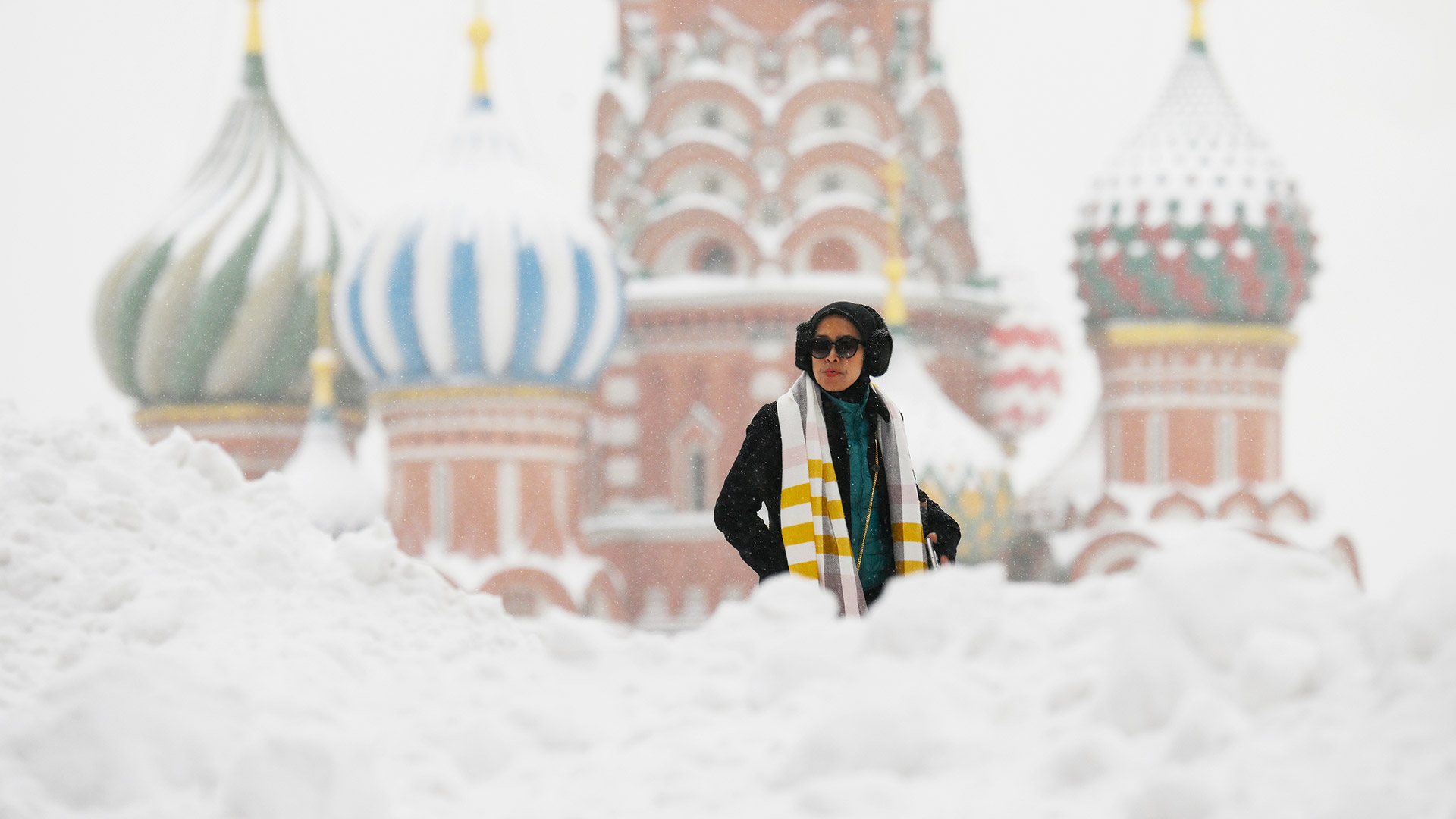

ペルミ市の眺め

ウラルの古都、ペルミ市。カマ川のほとりに位置するこの街が、今年建設300周年を迎える。その歴史は1723年5月15日(旧暦では5月4日)、エゴシハ精銅工場の建設に始まる。鉱石の枯渇によりわずか60年で操業を停止してしまったが、工場周辺に出現した労働者の住居群は都市の基礎となった。19世紀半ばのペルミは人口2万人を数え、現在の人口は100万を超える。

パノラマ

19世紀前半頃には、ペルミはすでに交通の要所となっていた。ウラル地方を流れるチュソヴァヤ川とカマ川を下ってロシア帝国の欧州方面に輸送されたのは、鉄製品だけではない。主要な製品は、ペルミ県で大量に採取されていた塩であった。ウソリエ、ソリカムスクなど、地名にもソリ、すなわち塩を語根に持つものがある。

カマ川に架ける橋

1899年、ウラル地方初にして最大(840m)の鉄道橋がペルミのカマ川に架けられた。当時の鉄道はペルミからアルハンゲリスク州のコトラスまで、実に900km近い長さだった。内戦の影響もあって1920年代に復旧作業が行われ、1980年代末にも修理が行われた。この鉄道橋は現在も稼働している。

モトヴィリハ

ペルミの基幹産業の1つとなっているのが、1736年に建設されたモトヴィリハの工場群である。この地域で最初の平炉が開かれ、また、ロシア帝国陸軍用の大砲が製造された。

ソ連時代のモトヴィリハ工場群は砲を製造(大祖国戦争中、赤軍の砲の4分の1が製造されていた)していた他、農業用機器や石油関連機材も生産していた(ペルミには大型の石油精製工場がある)。

カマ川からの眺め

大祖国戦争中、ペルミとペルミ州には120以上の工場が疎開してきたため、ソ連の工業の一大中心地となった。

しかし同時に、ペルミはウラル地方の文化的中心都市でも有り続けた。

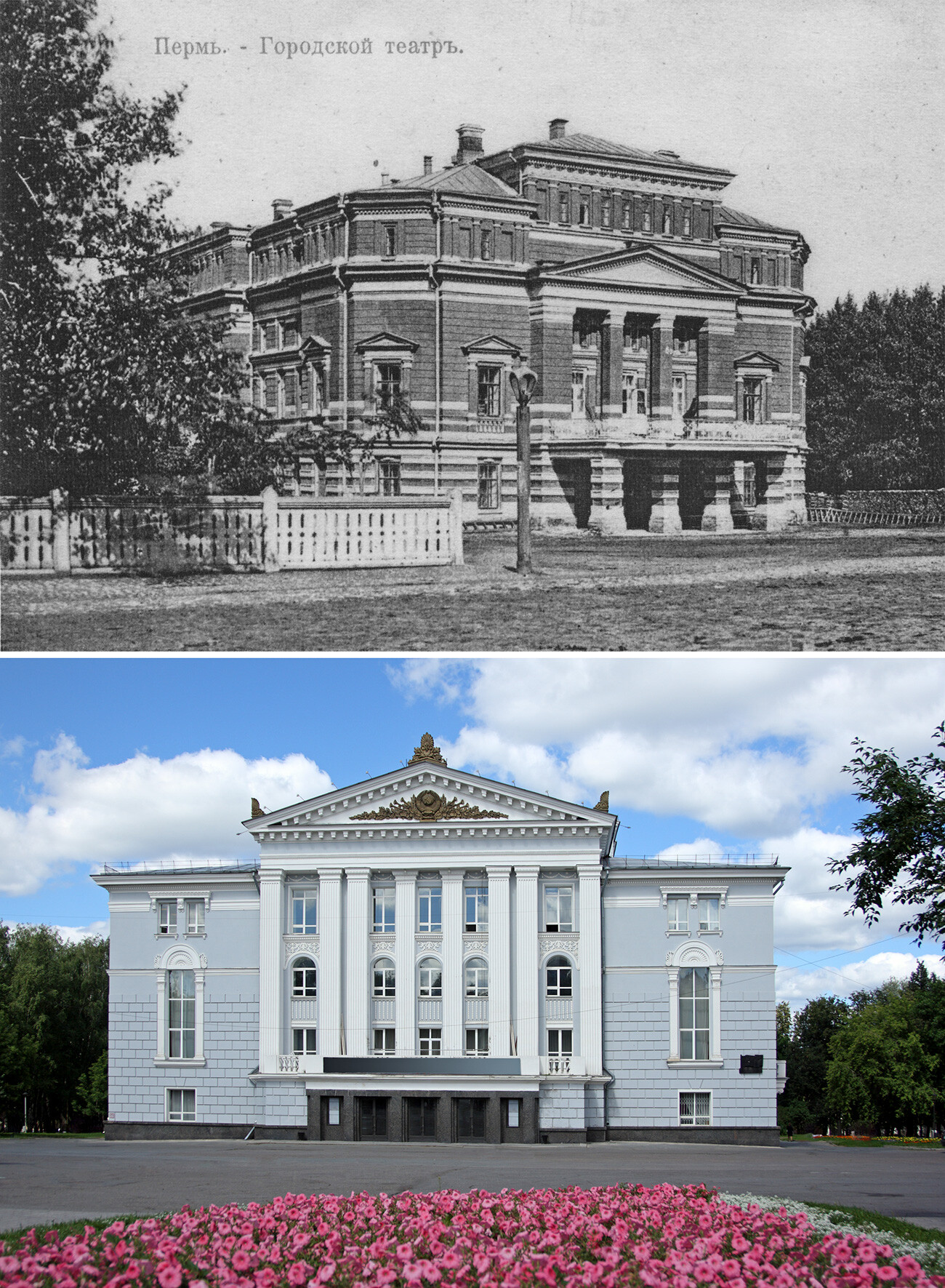

ペルミ・オペラ・バレエ劇場

ペルミ・オペラ・バレエ劇場は1870年代の創立で、作曲家ピョートル・チャイコフスキー記念の名を冠されている。チャイコフスキーのオペラ10作とバレエ3作がすべて上演された、ロシアで唯一の劇場である。

大祖国戦争中、この劇場ではペルミ疎開中のマリンスキー劇場の団員たちが公演した。そして現在でも、古典の色あせぬ名作が上演され続けている。

メシュコフ邸

ペルミは歴史的建造物の宝庫だ。モナスティルスカヤ通りにあるこの荘重な邸宅は、1880年代に建設された古典主義様式の建築で、現在は郷土資料館になっている。客間ではたびたび音楽会が催されている。

ペルミ美術館

ペルミ美術館は、18世紀中頃の救世主顕栄大聖堂の中にある。大聖堂が展示施設に転用されたのは1922年のことで、ボリシェヴィキが繰り広げた対宗教闘争の真っ最中であった。正教の聖人たちの貴重な木像を見ることができる。

コムソモリスキー通り

1940年、ペルミ市はモロトフ市に改称された。当時の人民委員会議長だったヴェチャスラフ・モロトフの50歳を記念しての改称だった。歴史的な名称であるペルミに戻されたのは1957年のことで、モロトフのフルシチョフの対立時のことだった。

カマ川のほとり

しかし何といってもカマ川沿いの街路は、今も昔も、ペルミ市民にも観光客にも最も人気の散策コースだ。全長は約4km。船着き場、大聖堂広場、コムナリヌィ橋の3か所から川沿いの街路に下りられる。

並木道には高低差があり、2009年に登場した「Счастье не за горами(幸せはすぐそこに)」という巨大な一文は、現在ではメインの撮影スポットになっている。