実在するロシアの不思議地名10選

アンチベス(「アンチ悪魔の意」。モスクワから南東へ3700km)

アンチベスは、ケメロヴォ州を流れる川の名である。そのほとりに、大アンチベスと小アンチベスの2つの村がある。しかし、この地名には何ら宗教的な意味合いは無い。シベリアの北東域の古語に由来し、「アンチ族の川」という意味を持つとされている。

プリヤトノエ・スヴィダニエ(「気持ち良い出会い」の意。モスクワから南へ1800km)

そのまんまの意味である。由来もシンプル。19世紀中頃、この地の宿屋にクリミア戦争に従軍したロシア軍将校たちがいた。去り際、彼らは道端に「(またの)気持ち良い出会いまで!」と書かれたプレートを見た。やがて村が形成されていくにつれ、このフレーズが地名として定着していったという。しかし別の、もっとロマンチックな説もある。いわく、女帝エカテリーナⅡ世はクリミアを旅行中、この地で寵臣グリゴリー・ポチョムキン公爵と会っていたという。しかし、この説に裏付けは無い。

イェロフェイ・パヴロヴィチ(人名。モスクワから東へ7000km)

このように名前+父称という丁重さで呼ばれる土地もなかなか無いだろう。シベリア鉄道沿いのこの集落は、創立者にちなんで名づけられた。イェロフェイ・パヴロヴィチ・ハバーロフは探検家で、ダウリヤ地域の征服者である。極東の大都市ハバロフスクも、彼にちなむ都市名である。

ドブルィエ・プチョールィ(「優しい蜂」の意。モスクワから南東へ221km)

リャザン州のこの地域では、16世紀からイオアンノ・ボゴスロフスキー修道院の修道者たちが蜂蜜の採取を行っていた。その品質は地域でも最高と評判で、そのため、この地の蜂蜜は「ドブルィ(優しい)」、すなわち「良い」と言われた。だが、異説もある。いわく、蜂に刺されるのを怖れて、ここで宿泊するのを嫌がる人が多かった。それに対し、養蜂場の番人たちは、「ここの蜂は優しいぞ」と言って笑ったという。修道院の文書には、「荒地、ドブルィエ・プチョールィ(優しい蜂)」とそのまま記載されている。やがて養蜂場の付近に集落が発生すると、往時のままドブルィエ・プチョールィと呼ばれるようになったらしい。

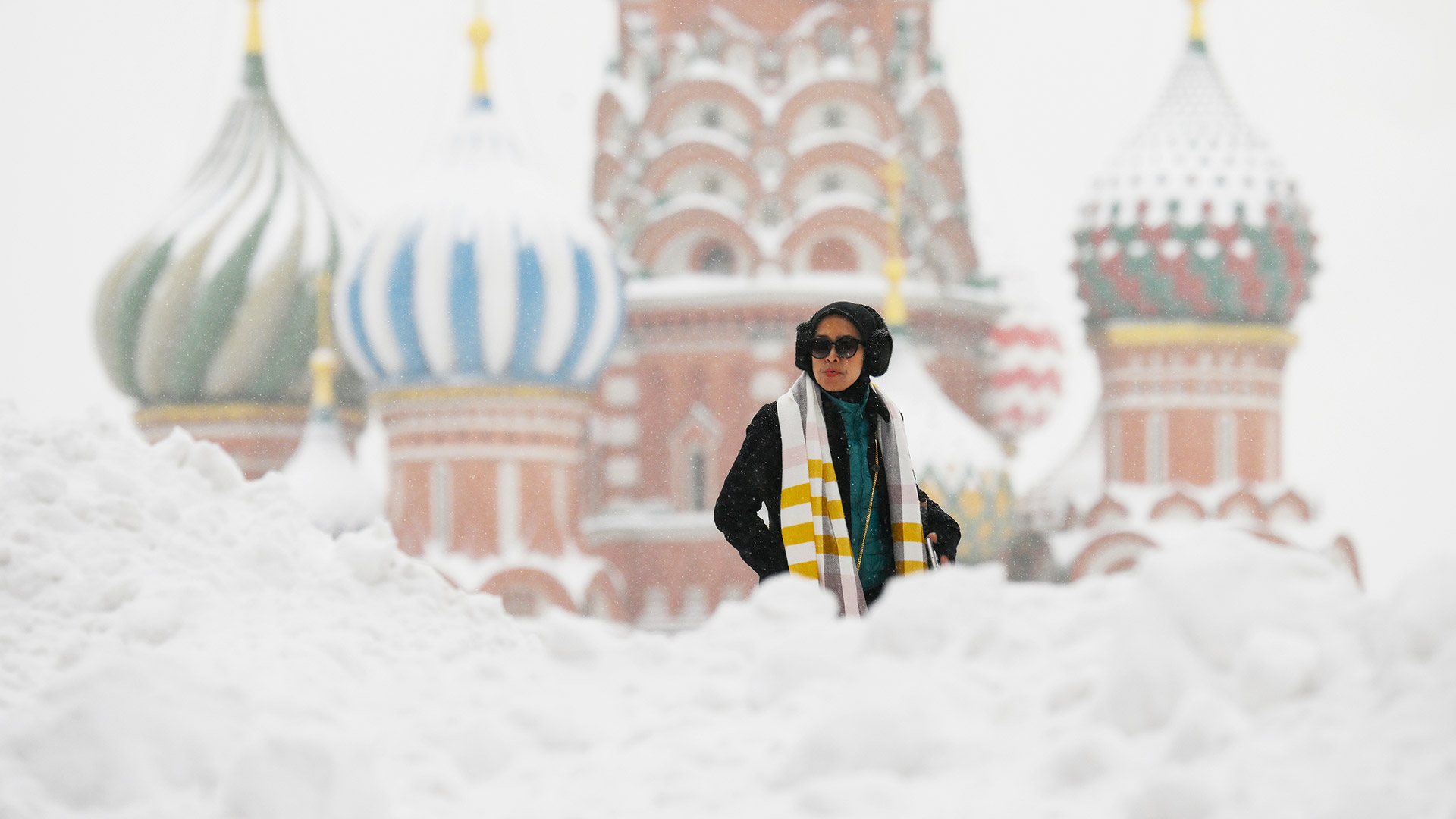

ジマー(冬の意。モスクワから南東へ4900km)

イルクーツク州の町ジマーは、18世紀にこの地で自由コサックたちが越冬したのが始まりで、名称もそれにちなむ。異説では、ブリヤート人たちが彼らの言葉でこの地を「ゼメ」、すなわち、罪人の暮らす土地と呼んだのが始まりともいう。

チャチャ(おとっつぁん、の意。モスクワから東へ10000km)

かつては、父親を慕ってこのように呼んだ。クリル諸島の火山の場合は、その名をアイヌ語からロシア語に訳した時にチャチャ山となった。もともとアイヌ語で「チャチャ・ナプリ(父山)」と呼ばれていたのが、よく似た露語のチャチャに転じたのである。

アフリカンダ(モスクワから北西へ1740km)

極圏にアフリカ?どうやら、元をたどればダジャレらしい。鉱物学者アレクサンドル・フェルスマンはその著書の中で、異常に暑い日に現地のエンジニアたちが「まるでアフリカだ、アフリカンダだ!」と冗談を言っていた。それがそのまま、集落の名として定着したという。

フェルシャムペヌアズ(モスクワから東へ1710km)

フェール=シャンプノワーズという地名は、フランス東部に実在する。1814年、ロシアを含む連合軍はナポレオンを撃破。1843年、ウラル地方に続々と築かれた城塞に、ヨーロッパの諸都市の名が付けられた。こうして、フェルシャムペヌアズ(フェール=シャンプノワーズ)、レイプツィグ(ライプツィヒ)、パリシュ(パリ)といった地名が誕生した。

マルス(火星の意。モスクワから南西へ90km)

太陽系の赤い惑星の名を持つ村が、モスクワ州にある。1920年代、宇宙進出計画が盛んに語られた頃に、村がこのように改名されたのである。こういった経緯で、ロシアにはマルス=火星の住人が暮らしているというわけだ。

クライ・スヴェータ(地の果て、の意。モスクワから東へ10000km)

地の果てという曖昧な場所も、ロシアでは所在がハッキリしている。地の果てを意味するクライ・スヴェータという名の岬が、色丹島の東端にあるのだ。