ロシアの古都の名前にはどんな意味があるのか

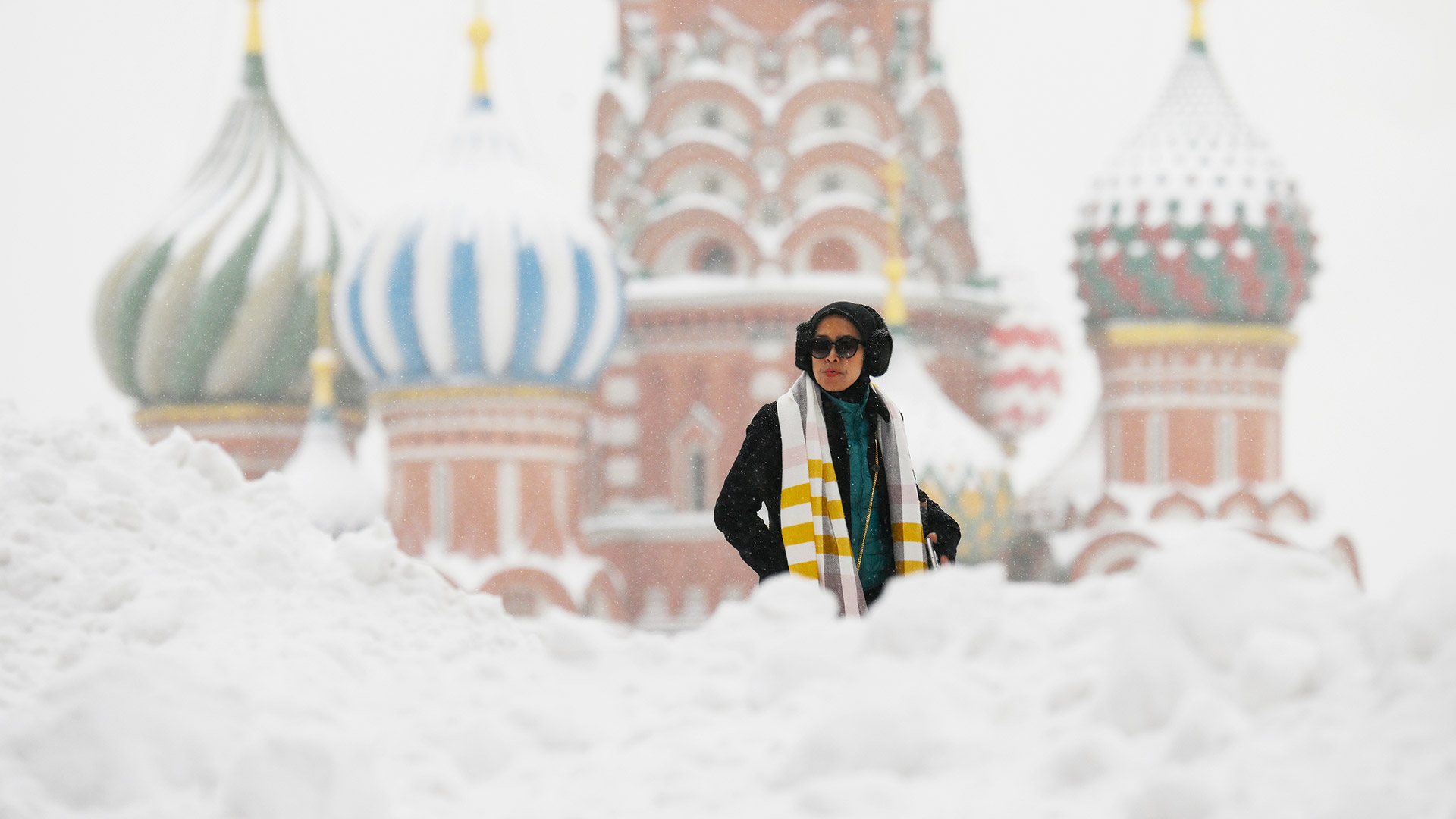

モスクワ:「湿ったもの」

モスクワ川

モスクワ川

モスクワは、ロシア語では「Moskva」で、この首都を流れる川の名前だ。この川の名の由来については、言語学者たちの意見が未だに分かれている。

しかし、それは「水たまり」を意味するスロバキア語の「mo^zgа 」、または「すすぐ」を意味するリトアニア語の「mazgoti」に関係しているかもしれない。また、「Moskawa」は、少なくとも3つの川の名であり、1つはポーランド、もう1つはウクライナ、3つ目はベラルーシにある。

ロシアの言語学者ウラジーミル・トポロフによると、「Moskva」の名は、「湿った場所」、「川底」を意味する古いバルト語派の語形に遡ることができる。

オリョール:「ワシ」

モスクワの南西368キロメートルに位置するロシアの古都の名前は、そのまま「鷲」を意味する。その由来についてははっきりした説明はない。

「オルリク」(ロシア語で「小さな鷲」「鷲の子」)は、オリョールの旧市街を流れるオカ川に注ぐ川の名称であり、街全体にその名がついた。しかし、なぜこの川が鳥の名にちなんで呼ばれているのか、それともまったく別の、古代の言葉なのかは分かっていない。

ただ、次のような伝説が残っているだけだ。それによると、1566年にイワン雷帝(4世)が最初のオリョール要塞の建設を命じると、労働者たちがオカ川とオルリク川の合流点で、古い樫の木を切り倒し始めた。すると、突然、鷲が木の天辺から現れた。それで、ツァーリは要塞に「オリョール」と名付けるよう命じたという。

カザン:「大釜」

カザンの名は、古代のアラン人やブルタス人の言語で「川の曲がり角」を意味するという説があるが、別の説も流布している。

「Kazan」はトルコ語で「大釜」を意味する。しかし、言語学者はここでは「低い場所」を意味すると考えている。カザンはヴォルガ川の低い岸辺に位置し、街の中心部には、丘と窪地が多い。だから、この説明は、ある程度は理にかなっているだろう。

ヴォロネジ:「カラス」または「黒」

確かな説明はやはりないのだが、ヴォロネジの街を流れるヴォロネジ川の名前は、語根「voron」に由来している。これは、ロシア語で「カラス」(ヴォロン)と「黒」(ヴォロノイ)の2つの意味をもつ。カラスは生まれつき黒いから、二つの言葉は関連しているわけだ。

古代ロシア人は、当時の川の水が濁っていたためにヴォロネジ川(黒い川)と呼んだ可能性もあるが、この仮説は証明も反駁もできない。

スモレンスク:「タール」

ロシアの古都スモレンスクの名は、ロシア語の「スモラー」、つまり「タール」に由来している。街の名の起こりに関する最も信憑性のある説の一つは、次の通りだ。

ヴァリャーグ(ヴァイキング)からギリシャに至る古代の交易路には、多くの船が必要だった。古のロシアでは、河川が最良の輸送路だったからだ。ドニエプル河畔のスモレンスクは、鬱蒼たる松林の中にあり、地元住民は松脂を生産していた。これは、船に塗るピッチを作るために使われた(*ピッチとは、コールタールなどを蒸留すると残る黒褐色の粘質物。防水や舗装に使われる)。その後、地元民は「スモリャネ」、「樹脂を作る人たち」と呼ばれるようになり、その名が街にも定着したという。

ブリャンスク:「藪」

現在のブリャンスク市には、実は、前にはもっと長い名前があった。『イパーチー年代記』では、1146年の項目にデブリャンスクとして言及されている。これは明らかに、「藪(森)の中のもの」と訳せる。

デブリャンスクという語がどことなく「debris デブリ(破片、残骸)」に似ていると思った人がいるだろうが、この二つの語源は異なっている。

チュメニ:「1万」

13世紀にモンゴル・タタール軍がロシアを侵略し、支配した。「トゥメン」とは、この軍隊における1万人の兵士の部隊だった。その後、この数の戦士を軍隊に供給できる領地が「トゥメン」と呼ばれるようになる。モンゴル・タタール、つまりキプチャク・ハン国(ジョチウルス)のハンは、多くの「トゥメン」を所有しており、臣下にそれらを所領として与えることがあった。

おそらくチュメニの名は、この「トゥメン」に由来すると考えられる。なぜなら、この街は西シベリアにあり、かつてはシビル・ハン国(15世紀~16世紀末)および他の国家の一部だった。これらの国は、実際にモンゴル・タタール軍を動員し、「トゥメン」を有していた。