日本正教会 5つの事実

日本、カムチャツカ、アラスカ、アリューシャン列島におけるロシア正教会の活動に関する会議が、ロシア文化フェスティバル「ロシアの季節」の一環として、東京で開催された。会議は、亜使徒ニコライの師であった聖人「アラスカのインノケンティ」の生誕220年に合わせて開催。会議の最後に、映画「日本に於けるロシア正教会」が上映された。ロシアは、日本における正教の広まりと亜使徒ニコライの宣教活動に関する5つの事実を紹介する。

-

日本正教会の最初の信者、沢辺琢磨はかつてニコライを暗殺しようとした

沢辺琢磨

沢辺琢磨

沢辺琢磨は土佐藩の郷士の出で、かの坂本龍馬の従兄弟。函館のロシア帝国領事館にしばしば出入りしていた。剣道の達人である沢辺は領事館で、ロシア領事の継子ウラジーミルに、剣道を教えていたのである。

1865年のある日、沢辺は帯刀したままニコライを訪れる。箱館で神職沢辺家をついだ神主であり攘夷論者でもあった沢辺は、ニコライをロシアの密偵であると考え、その殺害を目論んだのである。ところが彼は、ニコライと親しく接し、キリスト教の信仰について学ぶうちに、キリスト教を受け入れる決心をし、受洗。洗礼名パウェル(パウロ)を授けられた。

後に彼は、ニコライの最も近しい同志にして弟子となり、東北を中心に布教に甚大な貢献をし、東京進出への足がかりを築いた。

-

ニコライが初めて日本にやって来たのは、まだ禁教令があった幕末のことだった

亜使徒ニコライ

亜使徒ニコライ

修道司祭ニコライは、明治維新の7年前、1861年に日本に到着した。その時点では、キリスト教の布教を禁じた1614年の禁教令はまだ実施されており、キリスト教の内容を含むあらゆる書物や聖像の類はすべて破却された。

当時、ニコライは日本語を知らなかったこともあり、事実上、ロシア領事館を離れることができず、少数のロシア帝国臣民に説教していただけだった。 しかし、日本の言語と文化を、一日14時間ずつ、8年間にわたって学んでいく。教師のなかには、あまりの猛勉強に耐えられなかった者もいて、しばしば教師を変えねばならなかった。

結局、ニコライは日本語を見事に習得し、何時間も途切れなく話したり、古文書を原文で読んだりすることができるようになった。

-

ロシア文学の日本への紹介に大いに貢献

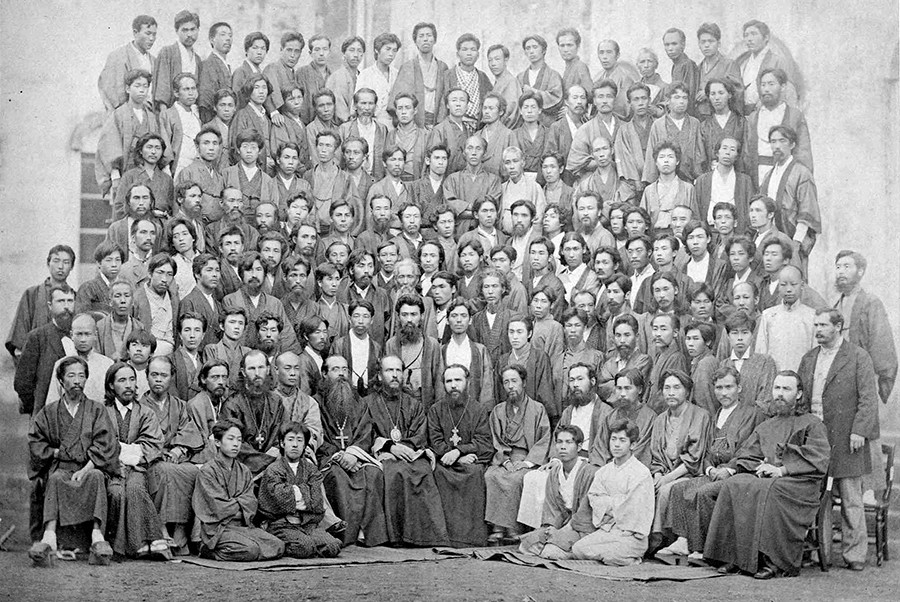

日本正教会会議、1882年

日本正教会会議、1882年

1872年にニコライは東京に進出。ロシア語で神学を学ぶ「語学校」(後の「正教神学校」)を開設する。この学校は、日本へのロシア文化、ロシア文学の紹介においても極めて大きな役割を果たした。

とくに有名なのは昇曙夢と小西増太郎で、前者は、レオニード・アンドレーエフ、バリモント、アルツィバーシェフ、クプリン、ザイツェフ、ソログープなど、世紀末の「銀の時代」の文学を熱心に翻訳、紹介し、後者は、レフ・トルストイの信奉者で、その作品、思想をいち早く紹介している。

-

東京復活大聖堂は日本最初の石造の重要文化財

東京復活大聖堂

東京復活大聖堂

東京復活大聖堂(通称はニコライ堂)は、高さ約34.5メートル、鐘楼の高さは約37.7メートルという、本格的なビザンティン様式の教会形式。1923年の関東大震災で深刻な被害を受けたが、持ちこたえ、やがて再建された。復興に際しては、世界各国の正教会からの寄付金も寄せられたが、復興の主体は日本人正教徒で、日本全国の信徒から再建のための献金が寄せられた。1962年、東京復活大聖堂は日本初の石造の重要文化財に指定されている。

-

日露戦争中もニコライは日本に留まる

日本にロシア人将兵の捕虜が送られてくると、日本ハリストス正教会(日本正教会)は、その世話を始めた。

日本にロシア人将兵の捕虜が送られてくると、日本ハリストス正教会(日本正教会)は、その世話を始めた。

日露戦争のさなか(1904~1905年)、ニコライは、熱心に帰国を勧められたにもかかわらず、日本に残った。ロシア正教会の対外関係を担当するヴォロコラムスク府主教イラリオンによると、ニコライは、信者とともに日本に留まった唯一のロシア人司祭であった。彼は、日本人司祭たちに、日本の戦勝祈願を行うことを許したが、自らはその祈りには加わらなかった。やがて、日本にロシア人将兵の捕虜が送られてくると、日本ハリストス正教会(日本正教会)は、その世話を始めた。日本の正教徒は、「俘虜信仰慰安会」をつくり、東京の正教神学校では、日露会話帳を大量に作成している。