ロシアの文豪たちは復活祭前の「大斎」(四旬節)について何を思ったか

教会暦を遵守しての断食

長編小説『死せる魂』の作者ニコライ・ゴーゴリ(1809~1852年)は、教会の儀式は遵守すべきだと、極めて真剣に考えていた。

「私はついにそのイコンと祈祷文を受け取った。どちらもまさに必要な時に届いた。つまり、大斎の前夜、精進(断食)の前夜だ。神は私に、聖なる機密(秘跡)を受ける機会をお授けになった。私は、もっと立派に精進し、儀式を遵守したいと思う。多少なりとも神の恩寵にふさわしくありたいと思う。そうした気持ちを抱いたことに対しても、神に感謝する!」

ゴーゴリは、他の人たちにも同じことをするように勧めた。例えば、妹オリガには、年に4回精進するように言った(つまり、断食し、定期的に教会の礼拝に連なり、祈ること)。

「この時期には、他の者たちすべてから離れて、自分一人について思いを凝らし、言わば心の修道院に入ったかのように、最近の精進以来、自分がなしてきたすべてのことを振り返らなければならない。自分の行為のすべてを仔細に省みなければならない。自分のどの欠点からすでに解放されたのか、そしてどれがまだ残っているのか…」

「万能の科学者」、ミハイル・ロモノーソフ(1711~1765年)も同様の意見だった。「…神は、我々が有害な魚を食するよりも、我々の心に清い良心があることを喜ばれる。断食は、有害な食物で自らを殺さず、過食を抑えるために定められた」

万人に抗し自分を貫く

レフ・トルストイ(1828~1910年)は、教会と難しい関係にあった。「教会自体が任意と認めている精進と祈りをのぞいて、キリスト教徒が必ずしなければならないことや、必ず控えなければならないことは、何もない」。彼はこう考えていた。

彼自身の信念は、一般に受け入れられていた教義と矛盾していることが多かった。

「精進については、私は、特定の何日かまたは何週間かだけ行わねばならぬ、というものではないと思う。私の考えでは、人は常に、すべての日に精進する、つまり4つのことを控える必要がある。1) 肉食、つまり食べるために動物を殺さないこと、2) 酒類、つまり飲酒に耽ること、3) タバコ、つまり喫煙しないこと。そして、4つ目は性欲で、できるだけ抑制しなければならない」

誘惑に陥るなかれ!

長い大斎に耐えるのは、容易なことではなかった。楽しく長い祝宴は、避けなければならなかった。

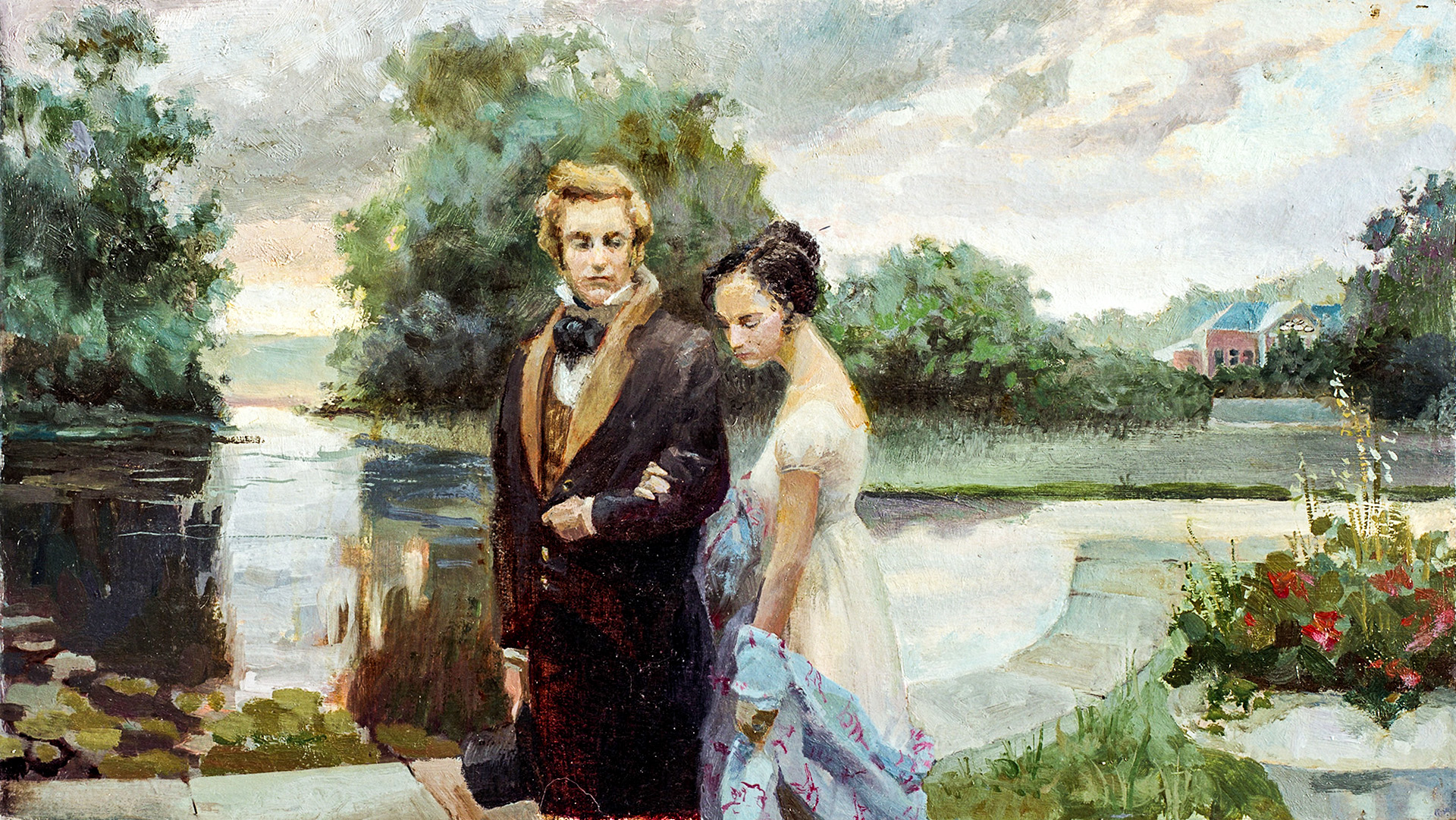

「退屈のあまり、私はよく退屈な詩(時には非常に退屈なもの)を書き、同様に退屈な詩をしばしば読んだ。最近、精進して懺悔した。こうしたことはすべて実に面白くない」。詩人アレクサンドル・プーシキン(1799~1837年)は、友人のピョートル・ヴャーゼムスキーに不満を漏らした。

大斎の厳しさにまつわる感情は、アントン・チェーホフ(1860~1904年)が一人称で書いた短編『受難週に』に、見事に表現されている。

「家に帰ったら、彼らが夕食を食べているのを見ないように、すぐに寝てしまおう…。食堂で彼らが食事を並べているのが聞こえる――夕食の準備をしているのだ。そして、ヴィネグレット・サラダ、キャベツ入りのパイ、そしてスズキのソテーに舌鼓を打つのだ。ああ、空腹でたまらん!…。どんな苦痛にも耐え、母親のいない砂漠で暮らし、自分の手でクマに餌を与えることもできよう。だが、まずはキャベツ入りのパイをたった1つでもいいから食べたいものだ!」