なぜロシア人は墓石に「屋根のついた」十字架をつけたのか?

正教の伝統で、墓には必ず十字架をつける。その多くは高さのある下に1本斜めの棒がある八端十字架または六端十字架である。カトリック教徒は四端十字架をつける。では、ゴルベツ十字架とも呼ばれる「屋根つきの」十字架とは何を意味するのだろうか?

「ゴルベツ」とは何か?

ゴルベツ十字架とは、小屋のような形、またはシンボリックに屋根だけがつけられた墓石のことを指す。「ゴルベツ」という言葉は建築用語で二つの意味を持っている。一つは、教会のファサードにあるフレスコ画やイコン(聖像画)を悪天候から守る屋根のことである。

ロシア正教古儀式派の墓地、アルハンゲリスク州ケミ市

ロシア正教古儀式派の墓地、アルハンゲリスク州ケミ市

そして二つ目は、イズバ(ロシアの伝統的な住宅)で、ペチカのそばの地下に入る坂や収納スペース、収納穴がある場所に設置された木製の小さな部屋を指す。人々はそこに、家を守ってくれる異界の魂、ドモヴォイ(家の精)が住んでいると信じていた。哲学的な意味では、「ゴルベツ」はあの世への入り口のようなものだったのである。

この小さな部屋はカレリアやアルハンゲリスク州でよく見られるもので、木造建築博物館で目にすることができる(木造建築博物館について詳しくはこちらから)。

イズバ、カレリア

イズバ、カレリア

このように、屋根つきの十字架は、亡くなった人の家を象徴するようになったのである。この屋根つき十字架は必ず木で作られ、時には柱を美しい木彫り模様で飾ったり、イコンをつけたり、あるいは単に名前と生没年を入れることもあった。

ゴルベツ十字架はなぜ作られるようになったのか?

屋根つき十字架は、スラヴ民族の異教の埋葬儀式に端を発している。亡くなった人を土に返すときに、墓に丸太でできた「ドモヴィナ」と呼ばれる「死の小屋」を立てた。異界での生活への備えをしっかり整えるためである。

実際的な意味はそこにあると言える。第一に凍った土を掘るのは困難だったからである(気候は1000年前も同じように厳しかった)。第二に、この構造物は野生の動物からも守ってくれた。さらに隠し場所として使うこともできた。

ロシアの民話にはよく、ババ・ヤガーの住む「鶏の足の上に立つ小屋」が登場する。これはまさに、高い柱の上に乗った「ドモヴィナ」、つまり生の世界から死の世界へ移ることのシンボルなのである。またここでいう「鶏の」という言葉は、もともとは、これによく似た発音の言葉である「煙った」という意味を持っている。つまり、木の腐食を防ぐために煙で燻したのである。よく似た小屋はスカンジナヴィアにもある。

ババ・ヤガーと「鶏の足の上に立つ小屋」

ババ・ヤガーと「鶏の足の上に立つ小屋」

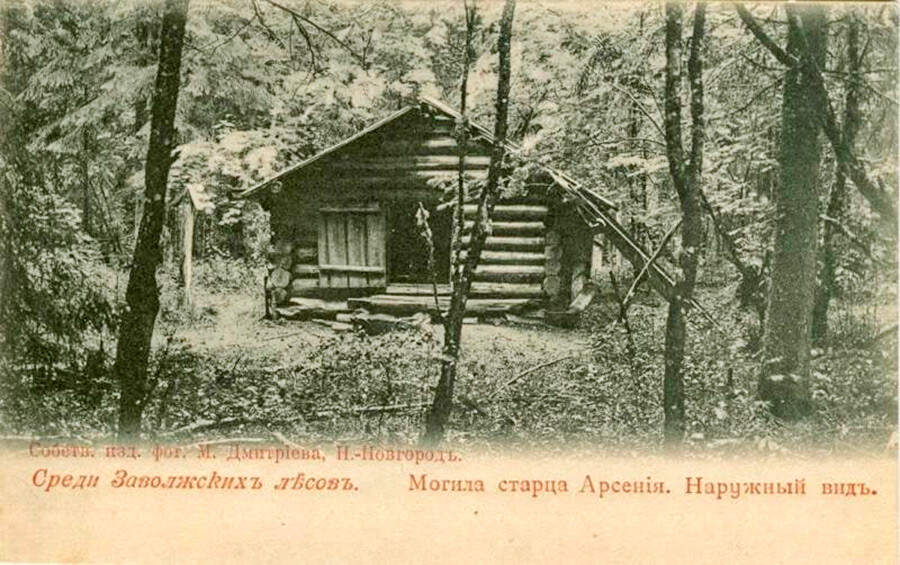

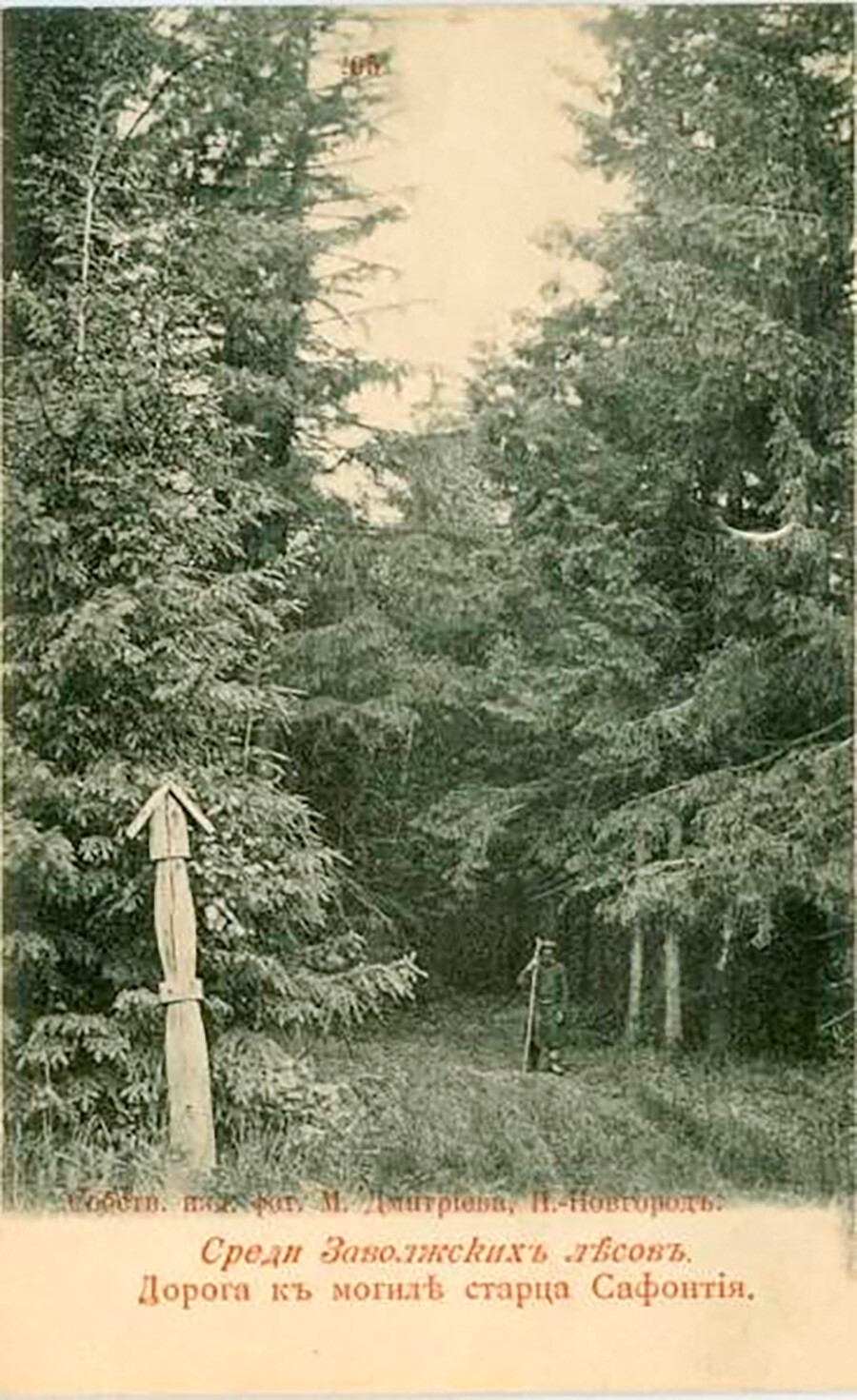

そして屋根つきの十字架は、この「ドモヴィナ」を模して小さくしたもので、墓や埋葬地への道を指す標識としても建てられた。ゴルベツ十字架について研究している建築家のレフ・ダーリは、「人々は、このような十字架を立てることで、村を悪霊から守ることができると信じていた」と指摘している。

スラヴには、埋葬ではなく、火葬してきた民族(ヴャティチ人、クリヴィチ人、セヴェリャネ族など)がいるが、その場合には遺骨入れにこのゴルベツ十字架を立てた。屋根は、その中のものを、雪や雨から守ってくれた。その後、火葬を行わなくなってからも、埋葬のシンボルは今も残っている。

教会による禁止

988年にルーシが洗礼を受けた後、教会は異教の儀式を禁止した。とはいえ、いくつかの儀式は今も何らかの形で残っている(マースレニツァという冬を見送る祭りやクラスナヤ・ゴールカという春祭など)。屋根つき十字架の中に正教のイコンや祈祷書が収められるようになり、あるいは正教の十字架の上に「屋根」を取り付けたりするようになった。

ヴァシーリー・ペロフ「墓の上のシーン」、1859年

ヴァシーリー・ペロフ「墓の上のシーン」、1859年

現在、この墓石はもっぱら古儀式派、つまり17世紀の宗教改革を受け入れず、迫害された人々の慣習となっている。

彼らはロシアの奥深くに避難し、誰にも見つからないよう遠く離れた場所に住み、そこで数世紀にわたって続く習慣に従い、このような十字架を立てたのである。それゆえ、ロシア北方の大都市から離れた場所にこのゴルベツ十字架は保存されているのである。あまり多くはないが、ヴォルガ地方、ウラル地方、シベリアでも目にすることができる。

ノヴゴロドの教会では、「ケルト」の十字架も見ることができる。なぜルーシにこの十字架が立てられたのかはこちらからどうぞ。