中世ロシアの風変わりな婦人帽:でも最高の晴れ着だった(写真特集)

角付きのキカ(*キカは既婚女性の被る頭巾)

この重い頭飾りは、14世紀の文書で初めて言及されており、その起源は、キリスト教導入以前の異教時代にまで遡る。角は豊饒の象徴だったため、この帽子は、第一子誕生後の女性のみ(主に南部地域の)だけが被ることができた。

蹄形のキカ

このキカは、角付きのキカのコンセプトを引き継いでおり、すべての既婚女性は、祭日にこれを被らなければならなかった。

これも非常に古い頭飾りだと考えられている(蹄形のキカについての最初の言及は1328年にまで遡る)。とはいえ、キリスト教導入の後に現れているので、異教の信仰との接点はほぼないだろう。

「蹄」に加えて、女性は、飯盒、シャベル、ローラー(円筒)などの形をしたキカも着用した。通常、それらはすべて金糸を使った高価な布地で装飾されており、蹄形の額の部分は、すべてリボンで固定された。

トゥーラのソローカ(*ソローカには「カササギ」という意味もある)

ソローカとキカには、それぞれにさまざまな種類があり、それらは似ていることが多かった。そのため、歴史家たちは、両者の区別について、いまだに意見が一致しない。ただし、「トゥーラのソローカ」にかぎっては、混同のしようがない。

この頭飾りは、実際に鳥に似ているからだ。「翼」と呼ばれる前部と、「尾」と呼ばれる後部があった。「尾」とは、孔雀の尾の形に縫い付けられた、色とりどりのリボンを指す。「翼」も多彩なリボンでできていた。女性は結婚式後の最初の2~3年間、すべての祭日にソローカを被った。

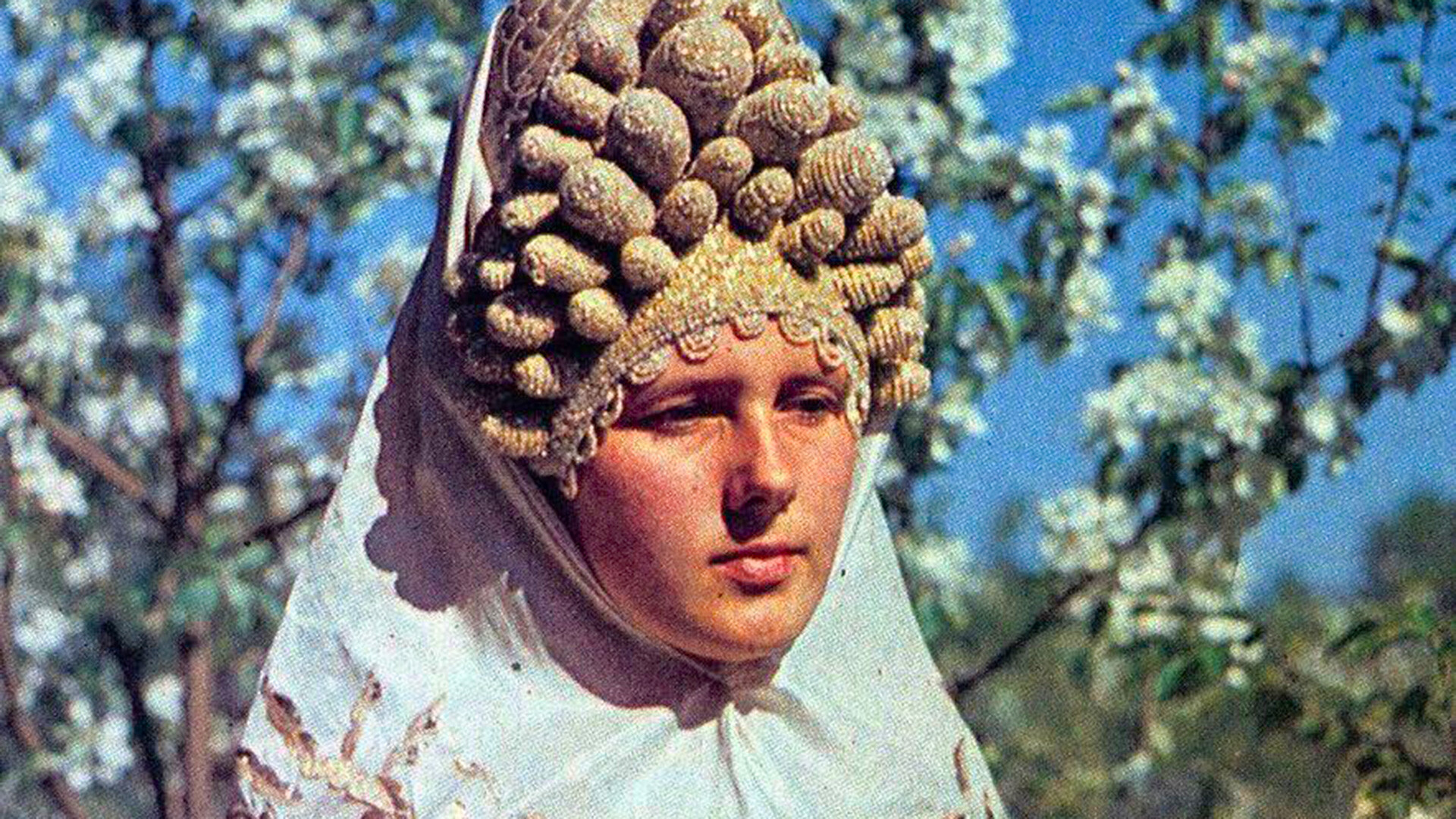

プスコフのシシャク

これまで述べた頭飾りは、主に南部で用いられていたが、この頭飾りはロシア北部に広まっていた。

このココシニクは「こぶ」が特徴だった。それらは多産を意味するため、多ければ多いほど良いと信じられていた。「こぶがあるだけ子供ができる」という諺もあった。

プスコフのシシャクは花嫁衣裳の一部であり、多くの場合、「こぶ」には天然真珠が縫い付けられ、金糸で縁取りされたスカーフが頭飾りの上に置かれた。

トヴェリのカブルチョーク

ココシニクの最も珍しい部類の一つが、トヴェリ県で大いに普及していた。円筒形の「カブルチョーク」は、18世紀末から19世紀末に流行し、祭日にのみ身につけられた。そうした晴れ着であるために、絹やベルベットなどの最も高価な素材で縫われた。その上部は、宝石と金糸でトリミングされていた。通常はそれに、多数の真珠からなる底部が付いていた。これは、カブルチョークを戴いた女性の額にかぶさった網状の部分だ。この祝祭用の頭飾りの主要部分は、頭の天辺だけを覆っていたからだ。