ピジマとリアヴリア:ロシア北部に聳える木造教会の歴史と現在

リアヴリア村。聖ニコライ教会(左側)とウスペンスキー教会

リアヴリア村。聖ニコライ教会(左側)とウスペンスキー教会

20世紀初め、ロシアの化学者で写真家のセルゲイ・プロクディン=ゴルスキーは、カラー写真を撮る複雑な技術を開発した(下のボックスを参照)。プロクディン=ゴルスキーは、写真について、教育と啓蒙の一形態という考えをもっており、それは、中世建築の写真でとくにはっきりと示された。

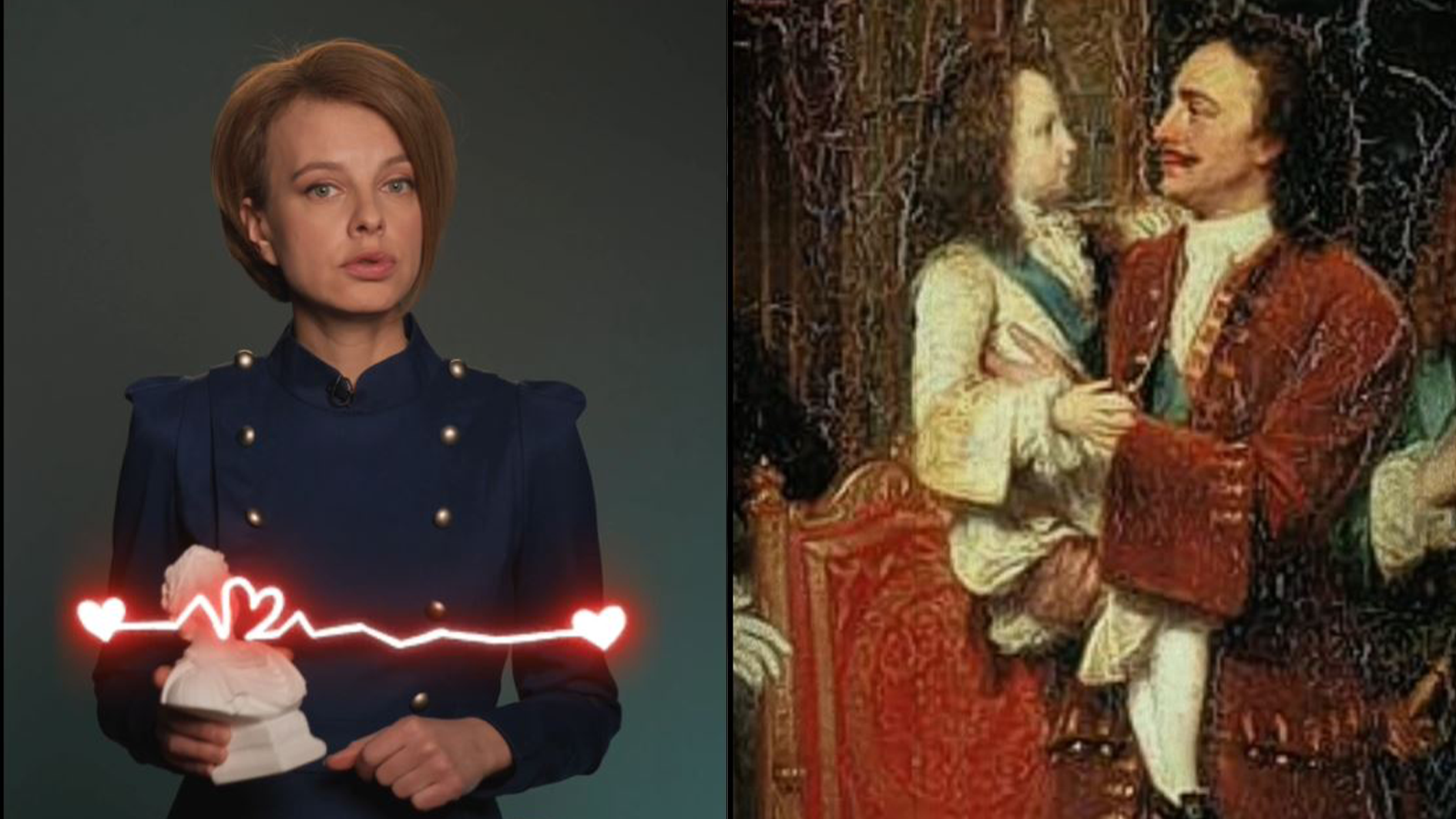

プロクディン=ゴルスキーは、その旅の一環として、1909年6~7月に、ロシア北西部のマリインスキー運河に沿って写真を撮ってほしいと、運輸省から委託された。サンクトペテルブルクとヴォルガ川流域を結ぶこの運河は、ピョートル大帝(1世)によって開発され始めた。そして、1703年に建都された新首都サンクトペテルブルクに、国内から穀物その他の必需品を供給した。

木造の「主の変容教会」、ピジマ村、1909年

木造の「主の変容教会」、ピジマ村、1909年

マリインスキー運河は、パーヴェル1世(1796~1801年)の治世にさらに発展し、皇后マリア・フョードロヴナにちなんで命名された。運河の上流は、サンクトペテルブルクのネヴァ川からラドガ湖まで伸び、次にスヴィリ川を経由してオネガ湖南部に達していた。

失われたが忘れられず

主の変容教会、ピジマ村、1909年

主の変容教会、ピジマ村、1909年

ピジマは16世紀につくられた集落で、スヴィリ川のほぼ中間地点にある。この村にとりわけプロクディン=ゴルスキーが目を向けたのは、その注目に値する木造の「主の変容教会」のためだ。これは、1690年代に建立され、大きな八角形の構造をしている。しかし、この歴史的建造物は、1942年4月、フィンランドの占領下で(1941年9月~1944年5月)、火災により焼け落ちた。

19世紀を通じてピジマは、河川交通のサービスを積極的に提供し、製粉所も得た。やはり「主の変容」にちなんだ、レンガ造りの教会が1830年に建てられ、それは、1862年に2つのイコノスタシス(聖障)が追加されて、拡張された。これらは、スヴィリの聖アレクサンドルと、ヴァラームの聖フチンスキーに捧げられている。

第二次世界大戦後、被害を受けたこの村は衰え、1970年代には、地元の学校などの社会福祉への国の支援は打ち切られた。村の人口は、高齢者が主となり、約20人にまで減った。

リアヴリア村、聖ニコライ教会、1998年

リアヴリア村、聖ニコライ教会、1998年

幸いにして、プロクディン=ゴルスキーは、1909年に木造の「主の変容教会」の写真を数枚撮っている。これらの写真の遠景には、隣接する白いレンガの教会が見える。こちらの「主の変容教会」は、1937年に閉鎖され、2003年にはさらに火災で焼けたが、2007~2009年に再建され、地元の目立ったランドマークになっている。

ピジマの木造の「主の変容教会」のほうは永遠に失われてしまった。しかし、プロクディン=ゴルスキーの写真は、その非常に独特な形態を捉えており、塔は、基部から八角形の構造をなして聳えている。通常、ロシア北部では、木造教会の八角形の塔は、長方形の基本構造物のうえに載っている。ピジマの失われた教会に似た例は、滅多にない。

ウスペンスキー教会と聖ニコライ教会

リアヴリア村、聖ニコライ教会、1998年

リアヴリア村、聖ニコライ教会、1998年

リアヴリア村にある16世紀後半創建の聖ニコライ教会は、大いに注目される。この村は、北ドヴィナ川の右岸にあり、港湾都市アルハンゲリスクの南東35キロメートルに位置する。ピジマと同じく、リアヴリアの教会は高台のランドマークになっている。

リアヴリア村は、小さなリアヴリア川とドヴィナの合流点の近くにある。川岸が絶えず侵食されてきたため、リアヴリアの住民は結局、隣のホルコヴォ村に移った。そして、こちらの村の名が、リアヴリア村の正式名称となる。

リアヴリア村、聖ニコライ教会、1998年

リアヴリア村、聖ニコライ教会、1998年

リアヴリアは、中世からすでに商業都市ノヴゴロドと交易上のつながりがあり、14世紀にはウスペンスキー(生神女就寝)修道院があった。

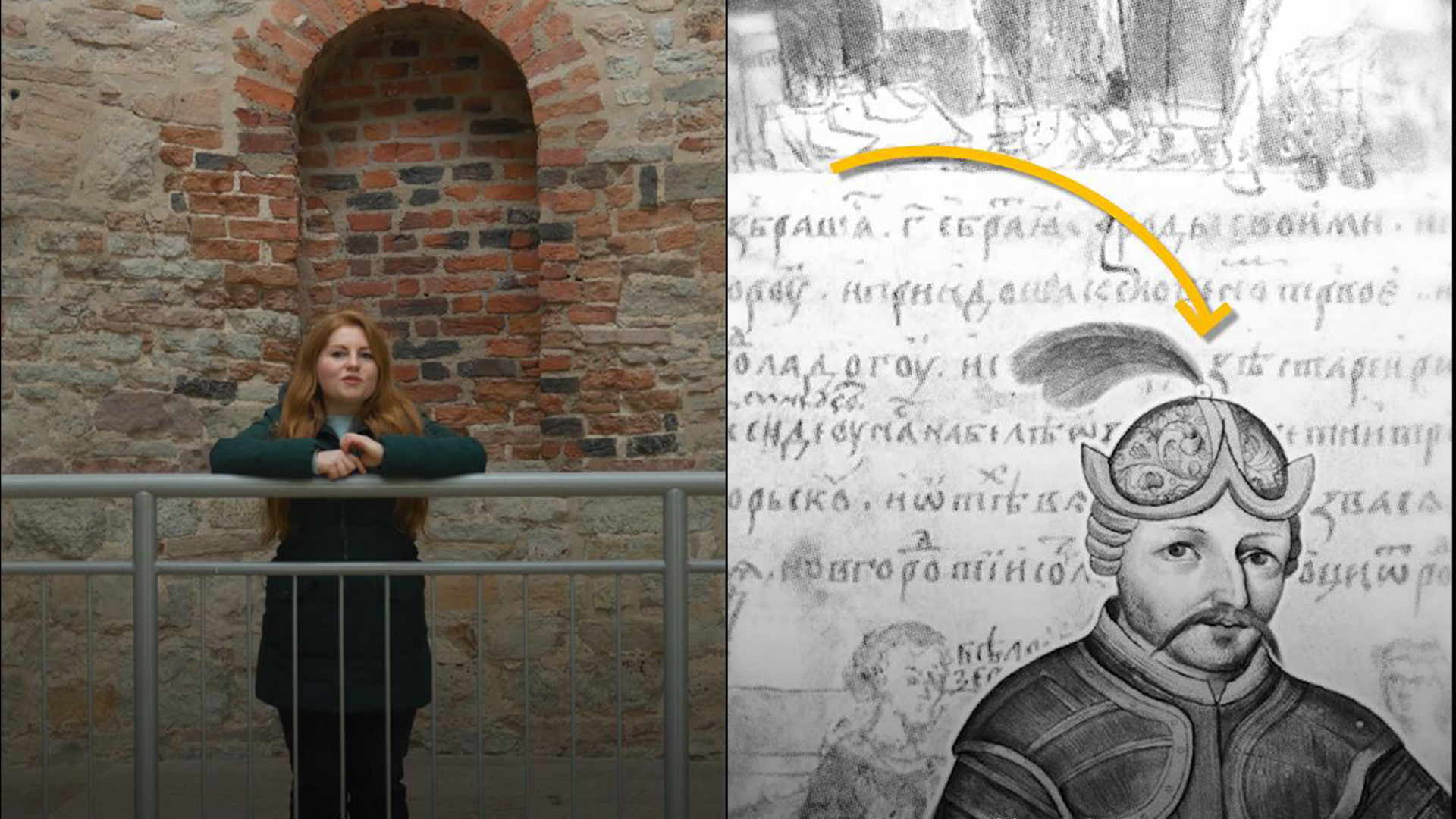

1339年、この地域でモスクワ公国の影響力を拡大したいと考えたイワン・カリタ(1世)は、この修道院に『福音書』の写本作成を依頼した。これは、ロシア最古の、羊皮紙に書かれた著作の1つだ。

リアヴリアの修道院が1633年に、より大きな聖アントニー修道院(ドヴィナ川の対岸にある)に属するようになると、写本はそちらに移された。『シイスキーの福音書』として知られており、今では、サンクトペテルブルクの科学アカデミー付属図書館の至宝だ。

リアヴリア村、聖ニコライ教会、1998年

リアヴリア村、聖ニコライ教会、1998年

16世紀、リアヴリアの修道院には、2つの木造教会――ウスペンスキー教会と聖ニコライ教会――があった。1580年の火災の後、新しい木造のウスペンスキー教会が建立された。その古風な形は、基部からそのまま八角形の塔をなす。この形で建てられた教会は珍しく、その実例として、今日まで残っている。

リアヴリア村、聖ニコライ教会の内部

リアヴリア村、聖ニコライ教会の内部

木造の巨大な塔は、八角形の屋根(八角尖塔)の上に聳えており、この八角尖塔が、屋根全体を支えている。東側と西側には、後陣と前庭の延長部分があって、樽型をした切妻がある。西端には元々、正面入り口を囲んで、片持ち梁のポーチが付いていた。

リアヴリアの修道院が閉鎖された後、ウスペンスキー教会は、1765年に地元信者のための教会に改築されたが、建物が崩壊したため、1805年に閉じられた。それに代わるレンガ造りのウスペンスキー教会は、信者を受け入れるべく、1804年にはもう建立されていた。

リアヴリア村、聖ニコライ教会、1998年

リアヴリア村、聖ニコライ教会、1998年

これは、木造のウスペンスキー教会の終焉になりかねなかった。しかし、1844年にアルハンゲリスク総督のアレクサンドル・トラヴェルセ(1780~1850年)がこの村を訪れ、巨大木造建築の復元を決めた。

これは大変結構なことではあったが、「復元」のアプローチはかなり大雑把なもので、要するに、八角形の教会の基部から、高さ2・5メートルの腐った丸太がただ取り除かれて、残りの部分が再度組み立てられたにすぎない。だから、塔は、今でも堂々としてはいるものの、元来は2・5メートルも高かった。

木からレンガへ

リアヴリア村、聖ニコライ教会、1998年

リアヴリア村、聖ニコライ教会、1998年

復元された建造物は、1845年に聖ニコライ教会として再度、成聖された。この名が今日まで残っている。教会は後に、丸太の上に板張り(サイデイング)がなされ、八角尖塔はブリキで覆われた。ソ連時代には、この耐久性に優れた建物は、地元守備隊のクラブに使われるなど、さまざまな用途に耐えてきた。

木造建築野外博物館「マールイエ・コレルイ」、聖ゲオルギー教会

木造建築野外博物館「マールイエ・コレルイ」、聖ゲオルギー教会

1960年代後半、慎重に修復がなされて、板張りと金属の覆いが取り除かれ、尖塔が組み直された。元の尖塔の枠組み(伝統的な丸太による建造物の貴重な例)は、博物館の展示品として教会内に置かれた。現実的な配慮から、この塔型教会の元の高さを復元することは断念された。

聖ゲオルギー教会

聖ゲオルギー教会

1970年代、聖ニコライ教会は、近隣の木造建築野外博物館「マールイエ・コレルイ」と提携した。この博物館には、八角形の、上に塔を戴いた教会の実例がある。この教会は聖ゲオルギーに捧げられている(この教会の基部は、片持ち梁の丸太で支えられた回廊で、一部隠れている)。

ロシア北部には、古代の丸太造りの教会を、ずっと後にレンガ造りの教会を建て増して補完する伝統があり、これは、アルハンゲリスク市の反対側、つまり北西端にも見られる。この地域は、湿地帯が特徴であり、北ドヴィナ川の川床で区切られており、その川床は、デルタのあちこちに流れを変えてきた。

聖ゲオルギー教会の内部

聖ゲオルギー教会の内部

この地域の大きな島の1つは、小さなザオストロフカ川によって二分されており、その名はザオソトロヴィエ島(「島の向こう側」を意味する)。頻繁な洪水によって地味が豊かなこの地には、リカソヴォ村付近に、丸太とレンガ造りの教会の組み合わせが残っている。

木造教会の例

ザオソトロヴィエ島、木造の「聖母の執り成し教会」(本来は主の迎接祭教会)と主の迎接祭教会

ザオソトロヴィエ島、木造の「聖母の執り成し教会」(本来は主の迎接祭教会)と主の迎接祭教会

リアヴリアやピジマに似ているが、ザオソトロヴィエの木造教会は、より印象的な組み合わせになっている。数世紀にわたって、村には多くの木造教会が存在していた。1683年にこの地区は、「主の迎接祭」(「マリアの清めの祝日」に相当)にちなんだ新しい教会の建立を許された。これは、第二のイコノスタシスを備えており、それは、ペテロとパウロ、および2世紀の殉教者フロルスとラウルスに捧げられていた。

ザオソトロヴィエ島、木造の「聖母の執り成し教会」

ザオソトロヴィエ島、木造の「聖母の執り成し教会」

ザオソトロヴィエの教会の意匠は独特で、中央の丸屋根が八角尖塔の上にあり、尖塔の下部は、丸屋根8つに囲まれている。丸屋根はそれぞれ、縦長の円筒型の塔に載っている。オリジナルの屋根の下には、基本構造の方形の壁面に、流れるような切妻があって、精彩を与えていた。

1808年に、地元信者の教会として、木造の「主の迎接祭教会」の代わりに、レンガ造りのそれの建設が始まった。数十年間閉鎖されていた木造の教会は、1864年に「聖母の執り成し教会」として修復され、再び成聖された。その後の半世紀、その非常に珍しかった形態は「修正」され、変えられた。

ザオソトロヴィエ島、主の迎接祭教会

ザオソトロヴィエ島、主の迎接祭教会

ソ連時代に閉鎖された「主の迎接祭教会」/「聖母の執り成し教会」は、1960年代後半に大修復がなされ、かつての形態の多くを復元した。それでも、作業は完了せず、必要なメンテナンスも怠られがちだ。地区の信者は、再開された石造の教会を使っており、その伝統的な白い形姿は5つの丸屋根で飾られている。

ピジマからリアヴリア、ザオストロヴィエまで、川岸の村々は、ロシア北部における運河沿いの生活の歴史を形作っている。彼らの丸太教会は、彼らを支えてきた自然環境への究極のメッセージだろう。

コネツドヴォリエ村、聖ニコライ教会

コネツドヴォリエ村、聖ニコライ教会

プロクディン=ゴルスキーによる帝政時代のカラー写真

20世紀初め、ロシアの写真家のセルゲイ・プロクディン=ゴルスキーは、カラー写真を撮る複雑な技術を開発した。彼は、1903年から1916年にかけてロシア帝国を旅し、この技術を使って、2千枚以上の写真を撮った。その技術は、ガラス板に3回露光させるプロセスを含む。

プロクディン=ゴルスキーが1944年にパリで死去すると、彼の相続人は、コレクションをアメリカ議会図書館に売却した。21世紀初めに、同図書館はコレクションを電子化し、世界の人々が自由に利用できるようにした。

1986年、建築史家で写真家のウィリアム・ブルムフィールドは、米議会図書館で初めてプロクディン=ゴルスキーの写真の展示会を行った。